胡德夫Ara Rusuramang

概述

胡德夫,族名阿勒.路索拉門(Ara Rusuramang),自稱Kimbo,1950年(民國39年)於台東縣金峰鄉嘉蘭村卡阿魯彎部落出生,台灣原住民歌手、創作人、社會運動者。

家族背景

胡德夫父親是卑南族下賓朗(Pinaseki)部落人,母親是排灣族人。父親在台東大武山下的警察局工作、成婚,使胡德夫從小在大武山下的排灣族的部落中長大。

學歷

1961年(民國50年)胡德夫來到台北,就讀於私立淡江中學,在高中時期參加唱詩班,開啟了他對音樂的興趣;1968年(民國57年)進入台大外文系,肄業。

經歷

胡德夫1968年(民國57年)進入台大外文系就讀,後因傷病休學肄業。1972-1976年(民國61-65年),與李雙澤等人共同推動「民歌運動」;1982年(民國71年),參與黨外編聯會少數民族委員會召集人;1984年(民國73年),領導創立「臺灣原住民權利促進會」,任1-2屆會長;1999年(民國88年)參加「原住民族部落工作隊」;2002年(民國91年)始,「野火樂集」為他推出首張個人專輯《匆匆》,其後又推出《大武山藍調》(2011)、《芬芳的山谷》(2014)、《時光》(2017)、《最後的獵人》(2021)等專輯。

重要事蹟

胡德夫從1960年代中期,開始在台北的「哥倫比亞大使館」內的咖啡廳駐唱,一次偶然的機會下在李雙澤面前唱起卑南族歌謠〈美麗的稻穗〉,李雙澤非常感動胡德夫擁有如此土地生命的音樂,認為胡德夫應該繼續傳唱自己母語的歌謠,此舉也讓胡德夫受到鼓勵,開始對族群歌曲產生更大的認同,也提筆創作。李雙澤當年呼籲推動「唱自己的歌」的精神,並為胡德夫於1974年(民國63年)在台北「國際學舍」舉辦了一場「美麗的稻穗」演唱會,發表多首創作歌曲。胡德夫也參與過中國電視公司的《錦繡歌林》節目,與主持人洪小喬一起介紹當時流行的英國民謠,並與歌手胡茵夢、楊弦、吳楚楚等一同演唱當時膾炙人口的西洋歌曲,在流行音樂界掀起一股西洋風。1975年(民國64年),胡德夫在台灣電視公司所製播的除夕特別節目中演唱〈匆匆〉,因而受到大眾矚目,這是一次重要的電視節目曝光,促使胡德夫成為1970年代中期推廣現代民歌的重要角色,並開始在台北市各大西餐廳和俱樂部歌唱。

作品特色

「唱自己的歌」這句話讓胡德夫深深體認自己的族群文化,並於1984年(民國73年)發表一曲〈最最遙遠的路〉,鼓勵青年學子重視自己的部落與家園,之後更有〈為什麼〉、〈大武山美麗的媽媽〉、〈飛雲.雲豹.臺北盆地〉、〈Standing on My Land〉、〈太平洋的風〉、〈最後的獵人〉…等融合許多原住民歌謠及祖先流傳故事的歌曲。胡德夫也將山谷的迴音、海浪的澎湃、草原的風,全都納入歌曲的旋律當中,他所演唱的歌的歌曲,也充滿了社會性與原創性,更具有族群議題,個人亦參與社會運動,走上街頭高歌抗議,爭取原住民族權益。

90年代胡德夫回到阿美族馬蘭部落與耆老郭英男再度學習原住民的歌謠,為黑名單工作室之《搖籃曲》專輯中發表〈不不歌〉等歌曲,並致力於卑南、排灣、阿美等族群傳統歌謠之採集與學習,同時鑽研「Haiyan Blues海洋藍調」的創作曲風,所謂「Haiyan」是台灣原住民族的一個聲詞音韻,它是出現在原住民族歌謠吟唱中的特有曲式,「Haiyan Blues海洋藍調」是一種融合台灣原住民傳統歌謠律動與美國藍調(Blues)民謠的獨特音樂風格,它結合藍調音樂中的黑人靈歌、工作歌曲、吶喊、歡呼、吟唱和押韻成簡單的民謠吟唱和原住民族歌謠的自然韻律與層疊和聲,讓音樂在自由與哀愁間流動,展現動人心魄的生命力。

音樂及書籍作品

胡德夫的音樂專輯有《匆匆》(2005)、《大武山藍調》(2011)、《芬芳的山谷》(2014)、《時光》(2017)、《最後的獵人》(2021)。

單曲創作有〈Standing on My Land〉、〈Fangzalay (More Than Wonderful)〉(《美麗心民謠》,2006)、〈息燈後〉(《甜蜜的負荷:吳晟.詩.歌》〈Power in me〉(2009臺北聽障奧運主題 曲)。

另有散文作品《我們都是趕路人》(2016)、《時光洄游》(2017)、《最最遙遠的路程》(2019)。

音樂獲獎紀錄

〈太平洋的風〉獲得2006年(民國95年)第17屆金曲獎最佳作詞人、最佳年度歌曲。《匆匆》專輯獲2005年(民國94年)中華音樂人交流協會2005年十大專輯,及2006年(民國95年)第6屆華語傳媒音樂大賞最佳國語男演唱人、最佳民謠歌手。2013年(民國102年)第5屆華語金曲獎評審團大獎。另曾獲2012年(民國101年)第3屆榮獲「金音創作獎」傑出貢獻獎。2019年(民國108年)第30屆金曲獎特別貢獻獎。

重要貢獻

作家孫大川曾專文認為胡德夫的歌曲「標誌並凝聚台灣原住民運動最純真的感情」,他的音樂即是民族實踐,以「音樂紀錄民族的歷史遭遇、文化變遷與心靈感應」,是「音樂、文學與口傳的完美呈現」。胡德夫從1970年代以西洋歌曲做為音樂演唱的風格,80年代他開啟了民歌的新世紀,90年代他回到原住民的部落,再度學習原住民族的歌謠,終其一生為創作、為音樂、為土地耕耘自己的音樂,他曾說母語中的虛詞「Na lu wan ho hai yan」是人間詠嘆的引音中,最美的噓語音彙,是台灣從遠古至今歌詠範疇裡,最首要的音譜。

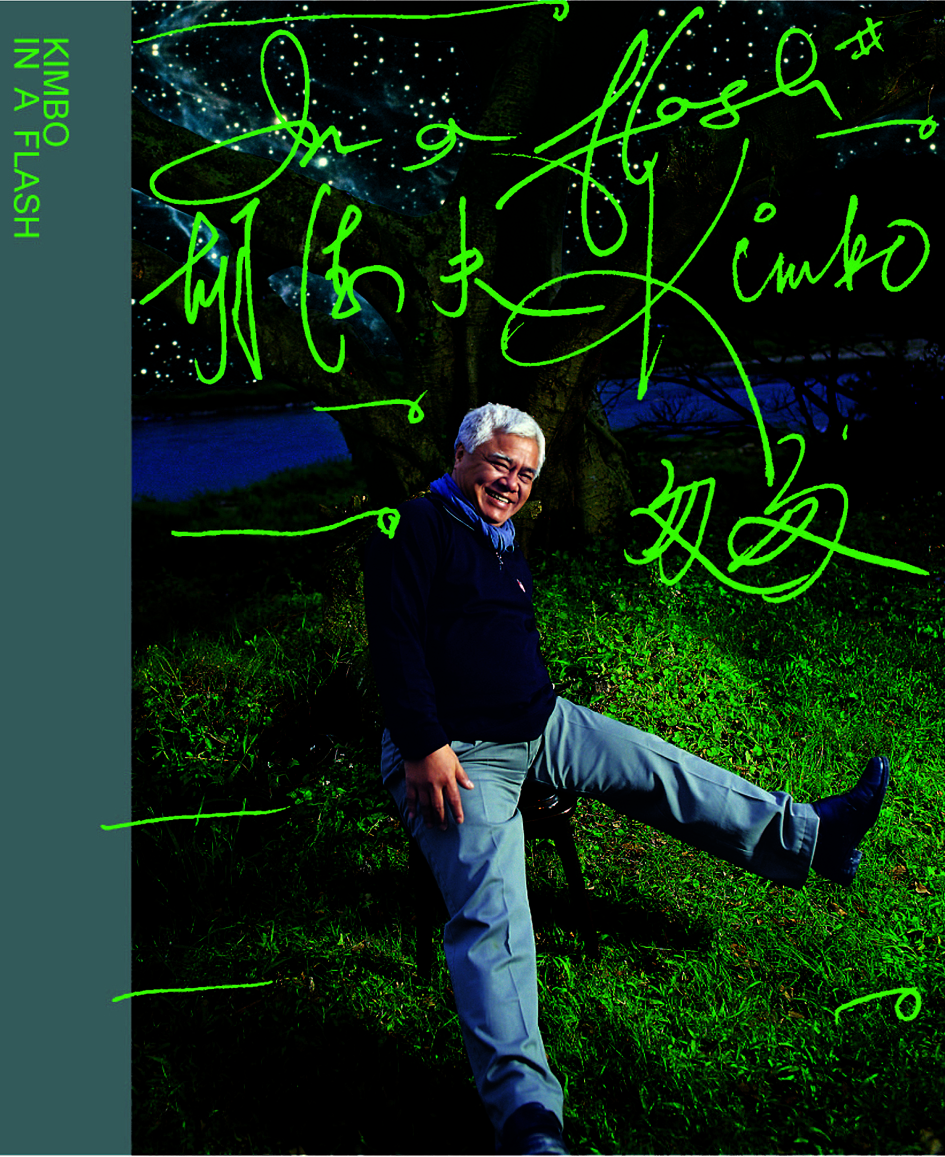

【圖1】胡德夫《匆匆》專輯封面。(雄儒賢提供,2005年)