刺青

概要

人類為了美觀、身分認同、地位標示等各種目的,以切割、燒傷、毀損骨骼、刺青等方式,進行身體毀飾(Body modification)的現象,普遍見於各個社會。這其中,最為普遍廣泛的莫過於刺青(tattoo)。刺青是人類自古代以來的身體加工行為。刺青有2種,有經由皮膚腐蝕、潰瘍或割傷而形成瘢痕,以及在受傷的皮膚上滲入色素的「刺青」。刺青廣泛存在於南北美洲、大洋洲的玻里尼西亞及密克羅尼西亞,以及亞洲的西伯利亞、東亞、東南亞、西亞等大範圍區域。刺青工具從植物的刺、動物或人類的骨頭、貝殼、黑曜石等,進而演變為金屬製的刀或針,以及用馬達轉動的機械。刺青流行於全世界,以年輕人為中心,在身上紋入圖樣或文字的人數持續增加中。

《隋書》(636)中有關「流球」的紀載,如果該流球是指稱台灣,則原住民族的刺青習俗可追溯至7世紀初。荷蘭時代與清國時代的文獻,提到包含平埔族在內10幾族的刺青習慣。通過分析日本時代大量的研究成果,可以理解泰雅族(包含太魯閣族、賽德克族)、賽夏族、排灣族、魯凱族等刺青習慣的社會功能與文化意義。除了「刺青」之外,台灣原住民族的身體毀飾還有排灣族男性的縛緊腹部、耳垂穿孔、考驗男性膽量的燒燙傷、鬍子與眉毛的除毛。此外,還包括泰雅族、賽夏族、布農族與鄒族的耳垂穿孔和鑿齒。

台灣原住民族採用的刺青方法是拍刺(Hand Tapping)。此種技法普遍見於南島語族。基本的方法是用小槌敲打針刺工具,刺開皮膚表層之後,擦入以炭灰製成的黑色染料,待傷口癒合後形成黑色的刺青紋飾。

儘管技法有共通性,但泰雅族與排灣族、魯凱族的工具形式仍有很大的不同。泰雅族的工具粗實,刺青排針也比排灣族多,一般可達十多根,並使用擦血的器具。相對地,排灣族、魯凱族的刺青排針柄較細長,針的數目一般是2根或3根。傳統刺針是利用植物的刺製成,後以交換而得的金屬針代替。1910-30年代曾住在排灣族來義(Rai)社、萬安(Amawang)社的日本人畫家小林保祥,以照片記錄了模擬排灣族刺青施術過程(圖1-4)。

【圖1】排灣族整套刺青工具。(小林保祥拍攝,國立民族學博物館提供,館藏X0030074)

【圖2】施術的女性。(小林保祥拍攝,國立民族學博物館提供,館藏X0030077)

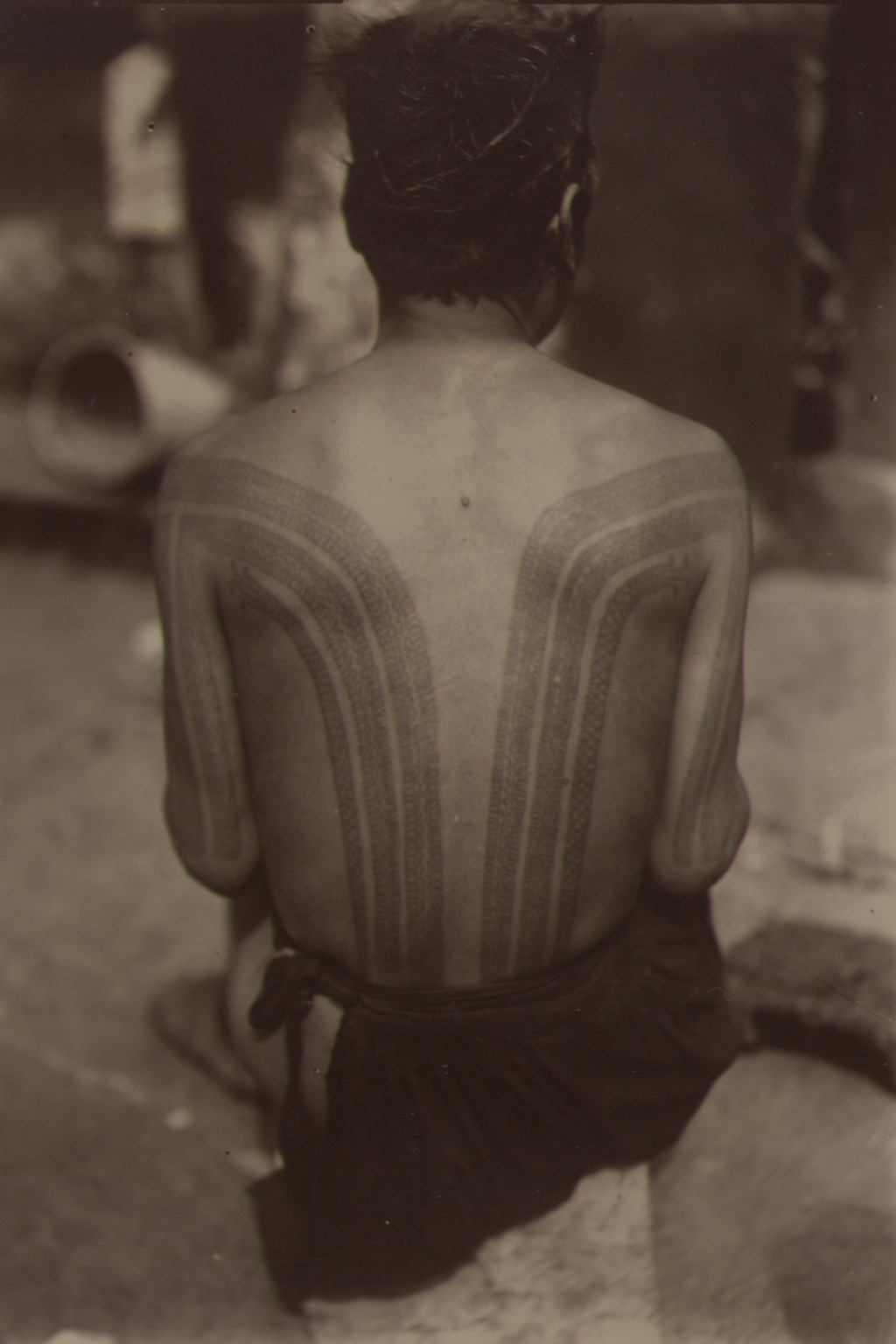

【圖3】排灣族男性的刺青。(小林保祥拍攝,國立民族學博物館提供,館藏X0030089)

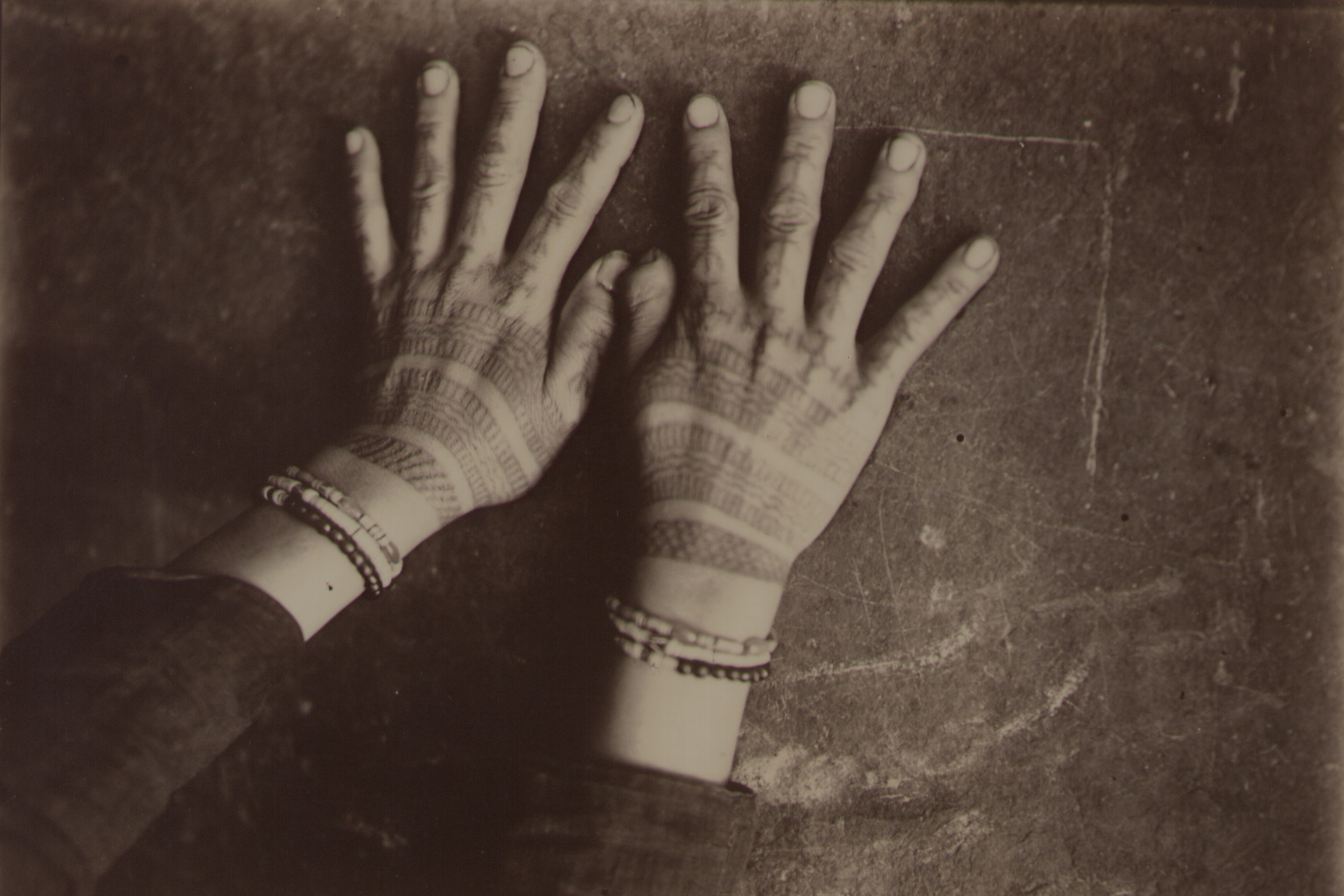

【圖4】排灣族女性的手紋實例。(小林保祥拍攝,國立民族學博物館提供,館藏X0030091)

各族刺青的介紹

本文參照何廷瑞1950年代進行調查的研究成果。另外,也針對排灣族、魯凱族補充近年由地方文史工作者完成的調查成果。

(一)泰雅族、太魯閣族、賽德克族

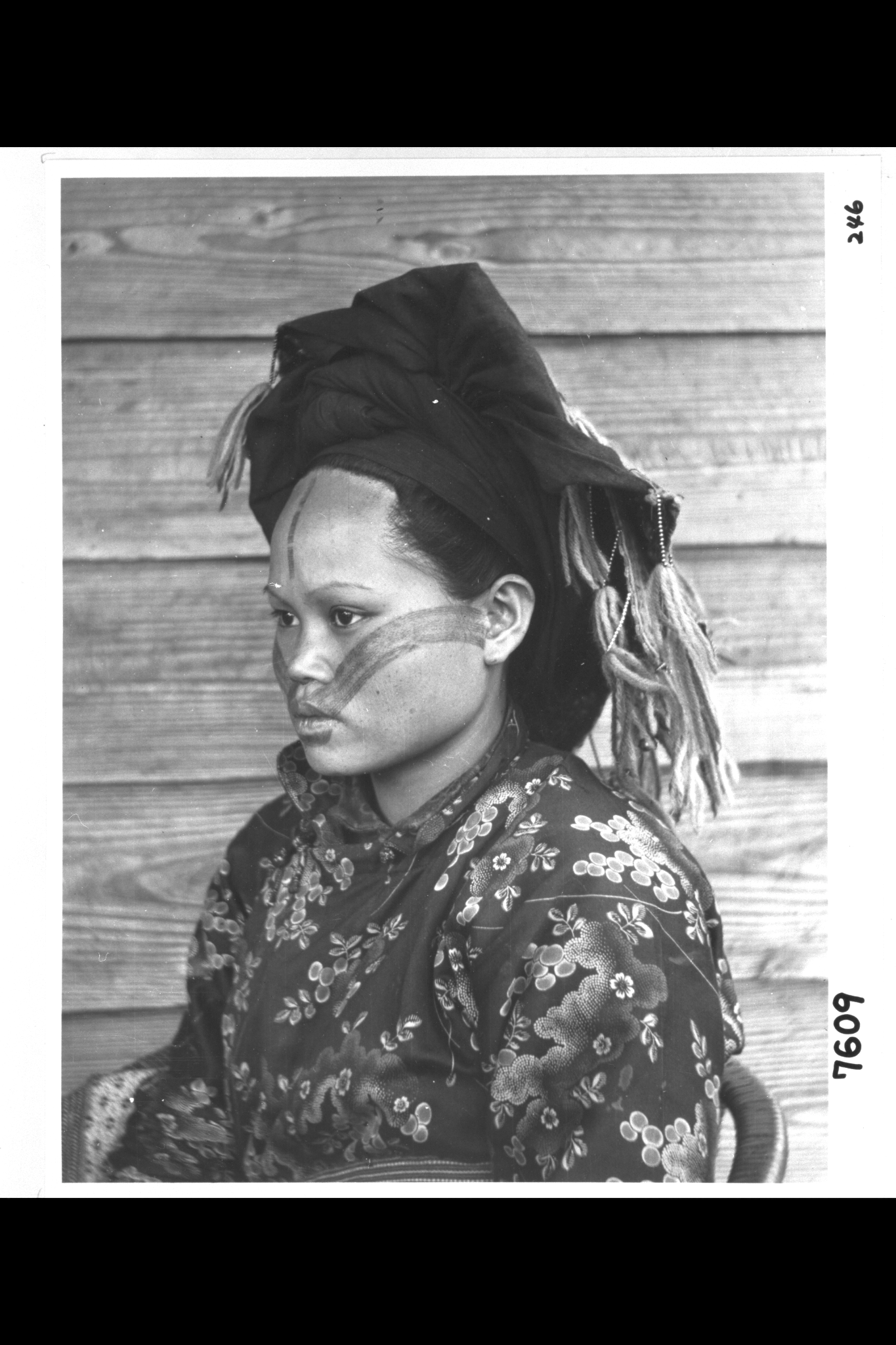

【圖5】泰雅族女性。(鳥居龍蔵拍攝,1900年,東京大學總合博物館提供)

刺青稱為patas(語意:圖樣)。施術稱為matas。

位於今新北市三峽區大豹溪流域的大豹社與苗栗縣大湖鄉的汶水社等都流傳著如下的起源傳說。故事講述「祖先只有姊弟兩人。因為弟弟想娶妻,姊姊文面後與弟弟相會。兩人結為夫妻,從此以後人口增多」。類似的傳說,在賽德克族則是母子關係。

泰雅族男性面部刺青施術的年齡分為兩部分,首先是額頭部的額紋,一般是在5-7歲施行。其次是刺於下巴的頤紋,一般是15-20歲左右成年之後,在歷經參與獵頭的經驗後施行。額紋與頤紋約長3-5公分、寬2公分左右。女性亦分為兩部分,首先是額頭部的額紋,一般也是在5-7歲施行。其次是刺於臉頰兩側的頰紋。刺頰紋一般須在初經之後,且熟習織布技藝的條件下施術。女性的頰紋從耳邊延伸到面頰,包含整個嘴唇。頰紋寬度約3-5公分,以直線與網狀線構成。不同方言群與地域群泰雅族人的面部刺青存在明顯差異,構成群體的認同標記。

泰雅族面部刺青的理由包括:(1)祓除不祥;(2)為民族標誌,具有結婚資格;(3)男性下巴、女性面頰的刺紋是通過考驗的證明;(4)祖靈會在通往靈界的橋頭,向祖靈出示此一證明,作為能夠過橋前往他界的許可;(5)美觀;(6)腹部、胸部、腳的刺紋是功績的證明。

在可施術的時代,到了適婚年齡如果沒有刺青的話,同一部落的人相信部落會遭受天譴。施術者稱為patasan,幾個部落合起來只有2-3人。

僅有貞節的女性才可成為施術者,其施術刺青的工作一般為世襲。受術者給予的謝禮是麻衣、珠衣裙等,或是腕飾、耳飾、日用品、銅鍋、農作物等作為報酬。後來也有以錢幣來支付。

到了刺青年齡,父母會進行夢占,決定施術日聘請施術者。延請施術者之前會進行鳥占。通常會在冬季施術,施術場所在不會曬到太陽、能夠擋風的屋簷下或高床式倉庫、工作小屋。泰雅族人視婚前性行為為禁忌。施術時,施術者會追問受術者「你是真正的處男(處女)嗎?」受術者若有性經驗,會進行禳祓儀式。聽說施術後,傷口有發炎情形時,父母會延請施術者祈禱驅逐惡靈。施術前後與施術進行中有各式各樣的禁忌。

(二)賽夏族

賽夏族的刺青是pintasan(語意:圖案),施術是pataS。

在大隘社的傳說裡,據聞泰雅族會把他們誤認為平地人而出草,於是兩民族協議決定要刺青。無論傳說真偽如何,賽夏族男女皆會在額頭刺紋,僅有男性可在下巴刺紋。

賽夏族的刺青也具有多種意義,包括:(1)民族的標誌;(2)成年的標誌,具有結婚資格;(3)功績的證明。出草獵首多次的男性可在胸部刺紋。一般而言,男性從14或15歲到20歲之前,女性則到14-15歲月經來潮後便可施術。男女刺青皆要在婚前以1次施術完成。施術師從泰雅族聘請。如果是男性,額頭或胸部等的刺紋以工作用的刀與斧頭支付。如果是女性,額頭的刺紋以鋤頭或斧頭作為報酬。另外,對私通者或已婚者的施術,為了祓除工具的不淨,則會要求更多的報酬。

(三)排灣族、魯凱族、卑南族

排灣族的刺青稱為vuntsik(語意:花紋)。刺繡、雕刻、繪畫、文字等也會使用此一語彙。施術稱為kivutsik。布曹爾亞系Butsul的Sabudek、Parilarilao兩地區的刺青習慣很早就消失,僅有北邊的拉瓦爾亞族(Raval)系還留有刺青習慣。據聞三地門Timor社的男性曾講述由於頭目家的祖先是蛇生或太陽卵生之故,子孫會刺蛇紋或太陽紋以緬懷祖先。

刺青的理由是(1)貴族的標誌;(2)美觀;(3)成年的標誌,驅邪。特別是女性刺青完成後會舉行酒宴,此時手腕會戴上琉璃珠,以作為成年標誌並藉以驅邪;(4)表彰武功的勇士標誌;(5)個人特徵。腳上刺紋等可刺上個人喜好的圖案,也是遇難時確認身分的記號。貴族依照不同階級,所紋的圖案不同。女性的圖案以百步蛇、蜈蚣、十字紋(蜘蛛網)、登天梯子、人形紋、太陽紋等構成。男性胸前、肩膀、背部的圖案是左右對稱,圖樣的數目與複雜程度根據部落、家系而有不同。

男性適合刺青的年齡是25歲以上,多數在婚後才刺青。女子為13-18歲,在婚前刺青。刺青是貴族階級的男女才有的習慣,而平民只有獲得大頭目的許可才能夠刺青。施術師稱為saigo na vuntsik,部落一般有1-2名,是世襲的專業工作。施術師男女皆有,但大致只限於貴族出身。按Chalaabus的標準,男性刺紋支付的報酬是活豬1頭,一半用於宴席,剩下的交給施術者。此外,還有大鐵耙、番刀(tsuikit)、麻布(aitoyan)、斧頭(valus)、白磁碗(isi)、粟酒(vava)、衣服(上衣ivo與裙子chobat)。女性手腕到手指的刺紋,是以斧頭、番刀、鎌刀、白磁碗、小米酒為報償。後來也有用硬幣做為謝禮。施術時期一般在冬季,在住屋附近搭蓋工作小屋進行施術。施術前後有禁忌,施術前嚴格禁止私通。

魯凱族女性無論何種身分皆可刺青,根據階級的不同,圖紋的精細程度有變化,位階高者的圖紋較精緻。刺青的意義在於(1)美觀;(2)表彰獵首的英雄;(3)帶往至靈界的媒介;(4)僅有大南社作為貴族的標誌。一般而言,男子20歲左右、女子16-17歲左右刺青,必須在婚前完成。施術者在每個部落有1-2名。施術者皆為男性、平民出身,而大南社群的巫師兼做施術者。在下三社群,女性手背刺紋的報酬,除了招待施術者酒宴外,還會給小米穗、黑棉布1疋、古琉璃珠(silibe)。大南社用現金,兩手施術的金額是4元。

施術當天早上要迴避他人來訪,否則圖紋會變得模糊不清楚。施術進行時,也要避開孕婦與其丈夫的探視,施術後有暫時不吃米飯、豬肉、鹽、豆子、烤過的地瓜等禁忌。

卑南族的刺青流行於知本社,至於射馬干社(建和)、大巴六九社(泰安)則很少施行,而卑南社則不施行刺青。根據知本社的傳說,從前在知本社有某位男孩,一生下來胸部就有人形圖案,族人都覺得其圖案很美,因而發明了刺青。卑南族刺青的理由與施術年齡等與排灣族、魯凱族類同。卑南族以前也有施術者,後來由魯凱族大南社或排灣族太麻里社的施術者施術。

現況

日本時代禁止各民族刺青。在臺灣總督府警務局所刊行的《理蕃誌稿》與《理蕃之友》當中,記錄了理蕃警察認為泰雅族的刺青習慣與出草有相關性,因而加以禁止的過程,包括各部落歸順後禁止刺青,僅出借槍械給部落內遵守禁止刺青誓言的男性,不服從者則予以處罰。在皇民化政策強力推行的1930-40年代,部分泰雅族人為同化為「日本人」,而透過手術除去臉部的刺青。當時政府雖對排灣族或魯凱族禁止刺青的過程缺乏紀錄,不過兩族在1930年代就停止了刺青。但從1945年起,排灣族長輩曾鼓勵「有刺青資格的人去刺青」,使年輕一輩做了新的刺青。目前身上有刺青且現仍健在的長輩,就是當時刺青的青年一代。目前(2023年),日本時代有刺青的泰雅族長輩大都離開人世,排灣族則還有幾位長輩健在,魯凱族也仍有2名女性長輩在世。近年,屏東縣政府認定魯凱族與排灣族來義鄉佳興部落的手紋為文化資產,而花蓮縣文化局也認定太魯閣族的刺青為文化資產。

2000年以來,台灣開始流行刺青,原住民族青年在臉或四肢紋入民族傳統圖紋。一般平地人的刺青師大部分是以機械刺青,而以台東為據點活動的Cudjuy Patjidres以及其他原住民族的刺青師則復振了傳統的拍刺技藝。在文化復振的風潮下,原住民刺青師為原住民族施術的趨勢逐漸增多。

雖然說是流行刺青,但接受在手背或臉上刺青的心理障礙還是很高。刺青的圖紋包括泰雅族、排灣族、魯凱族的民族人物、繪本、工藝品(織物、刺繡、木雕等)、家屋等樣式。對於台灣原住民族刺青的探究,是理解台灣原住民族傳統文化復興很好的切入點。

參考文獻:- 馬騰嶽,《泰雅族文面圖譜》,台北:攝影天地雜誌社,1998年。

- 山本芳美,《イレズミの世界》,東京:河出書房新社,2005年。

- 宮内悦蔵,〈所謂台湾蕃族の身体変工〉,收錄於《人類学・先史学講座 第19卷》(東京:雄山閣出版,1940年)。

- 何廷瑞,〈台灣土著諸族文身習俗之研究〉,《國立臺灣大學考古人類學刊》第15/16期(1960年11月),頁1-30。

- 山本芳美,〈台湾原住民族のイレズミに関する研究史と文献目録〉,《台湾原住民研究》第26號(2022年11月),頁145-176。