知本系統/石生系統

概述

目前被歸為卑南族的部落都有起源上的關係,意為從口述傳統中都是由台東縣太麻里鄉三和村這個地點上岸,卡大地布(知本)稱之為Revuwa’an,普悠瑪部落(南王)稱為Panapanayan。根據《臺灣高砂族系統所屬の研究》(1935)中記載的起源神話,分為石生系統,以卡大地布為首,而竹生系統則以普悠瑪為首。

石生說,指涉的是在神話傳說中,初始人類是從石頭迸裂而生。屬於石生系統的部落以卡大地布為首共有7個部落,包括卡大地布、建和、利嘉及其兩個分脈部落阿里擺、斑鳩,以及大巴六九跟初鹿。其中,大巴六九跟初鹿與Taromak(大南)魯凱族以及布農族內本鹿關係較為密切。擇知本其中一個版本的神話傳說如下:

Sokasokau和Tavatav從北方出發,沿著海岸來到Panapanayan,他們是阿美族。在Panapanayan生下石塊,然後到大武山也生下石塊。之後這對夫妻回到Panapanayan,死於其地。在大武山生下的石塊變成排灣族的始祖。從Panapanayan的石塊生出塵芥,然後生出潮水的白泡,之後出現兩膝蓋有眼睛,頭目前後各有一張臉的人叫做Vais。從小腿生出一個女孩名Rarihin。Rarihin招贅了大南社的男子Vasakaran,生下一對姊弟,名為Toko跟Sihasihau。Sihasihau跟Rarihin的妹妹的女兒Ruviruvi結婚,從Panapanayan搬到上方的Hadawayan。姊姊Toko前往大武山,嫁給Padain社的排灣族名Muras。這一對是射馬干社的祖先。Sihasihau的小孩在事實,住在Hadawayan的人遷到知本社西北方的山地,名為karukalan(現多稱Kazekalan)。

屬於石生系統的領導部落卡大地布(Katratripulr)部落的族人主要居住於台東市知本里(原本族人主要居住於知本里與建業里,但在2021年重劃行政區後合併為知本里),人口根據台東市2024年(民國113年)12月調查,居住於知本里的平地原住民共1,051人(男534人女517人)(該調查數據並未區分族別,但因知本里多數平地原住民大多為卑南族人,因此該數據仍可參考)。原先的部落名稱為卡地布(Katripulr),語意為「團結」之意。在2013年(民國102年)底經部落會議決議,根據其讀音,正名為卡大地布部落(Katratripulr)。

石生系統的遷徙

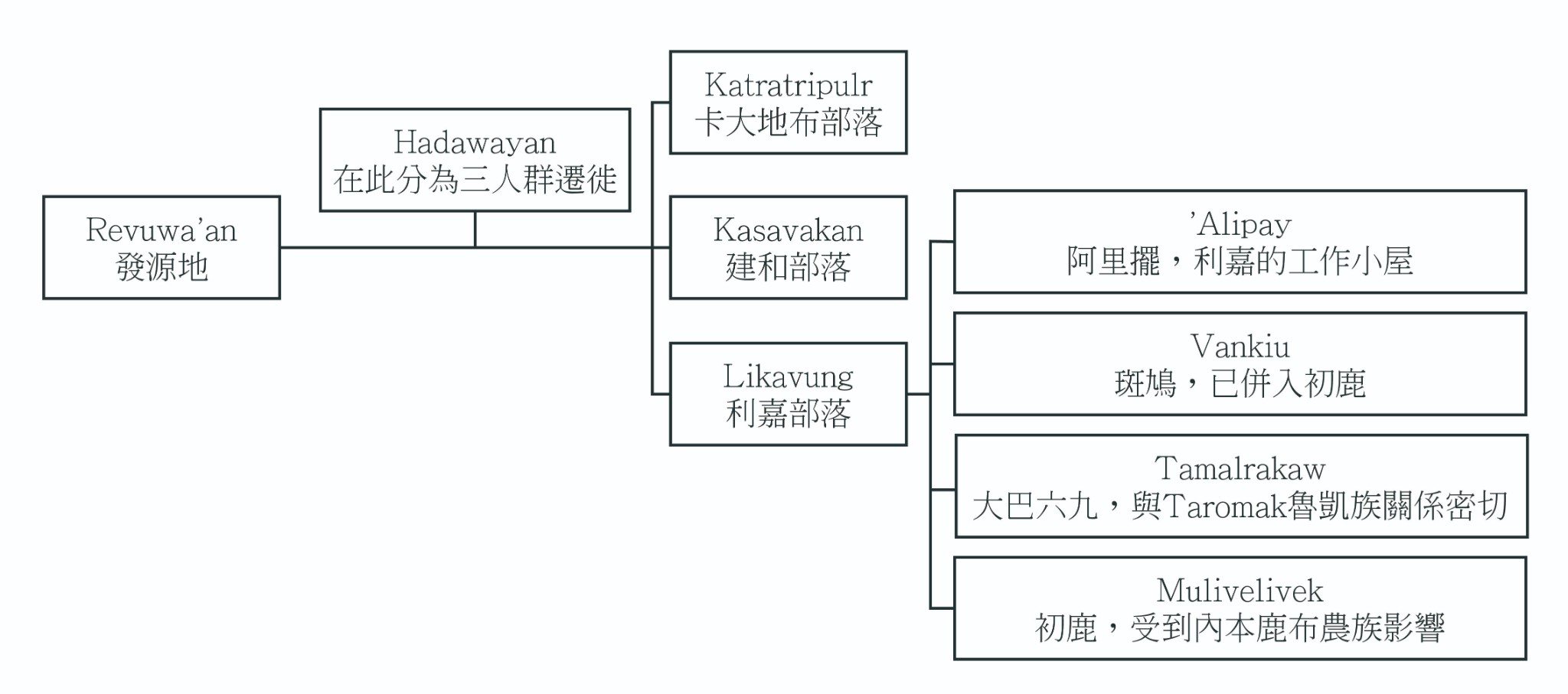

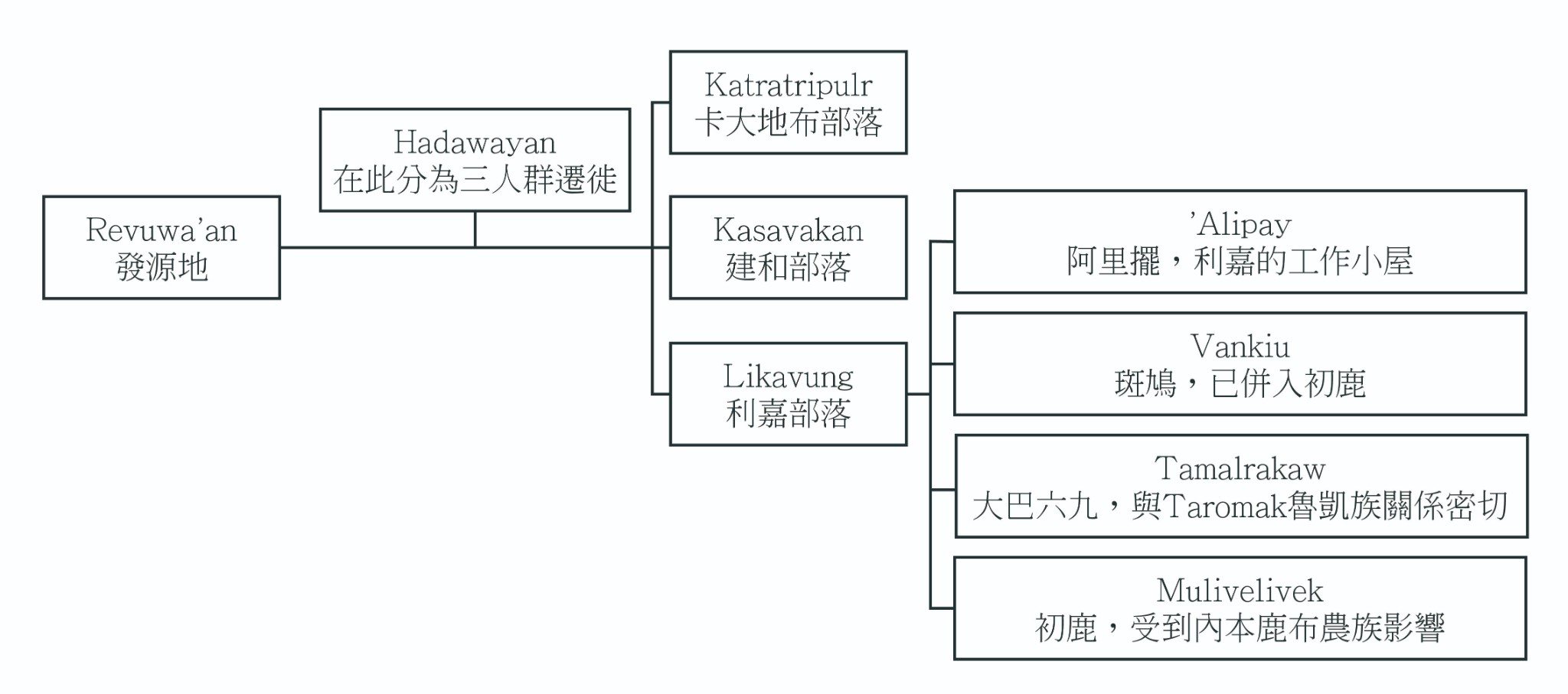

在遷移的過程中,其他石生系統的部落口傳都指出,在離開Panapanayan後移居Hadawayan(美和村西南的山麓地帶),自此之後人群開始分開,各自成為卡大地布、建和、利嘉的祖先。

例如,建和部落的祖先Toko,其子孫從太麻里溪上游南下到知本流域,部分的人創設射馬干社(建和),另一部分的人原本要加入卡大地布在Kazekalan的舊社居住,但被禁止而轉往其下方居住,後來遭大南社襲擊,而遷往Kanaluvan(今知本溼地),而後又跟卡大地布共同居住於現址,是為Pakaruku家族。利嘉舊稱呂家、呂家望,其口傳神話中祖先亦從石生而來。遷移過程中,在遷往Kahadawayan後,在此分為3個部落。來到呂家望社居住的是3名女子:Moakai、Sinalihan、Sanguv。相傳呂家望社創立時,曾經把叫做pakaliyay(可能為姑婆芋或芋頭)的穀物種下後成長地很快,穀穗飽滿像是一頂帽子(kavon),所以把部落命名為Likavung。斑鳩和阿里擺,這兩社都是呂家望社的分脈,成立年代比北絲鬮社(初鹿部落)更晚。最初阿里擺是呂家望的工作小屋,後來才獨立成一社。斑鳩社則是從阿里擺社獨立出來。目前斑鳩已經併入北絲鬮社(初鹿部落)。

而大巴六九社和北絲鬮社的遷移口傳則有相當歧異的內容,雖然此二社在語言、慣習上跟呂家社相近,但是一些詞彙、或者家名的使用上仍保留來源地的用法。例如,大巴六九社的遷移傳說融合了下三社魯凱族的傳說以及卑南族傳說;大巴六九有karumaan名為Putoan,與多納頭目家Laputoan相似,可能有某種關聯。初鹿,日本時代稱為北絲鬮社,其傳說雖保留石生的元素,但是更受到布農族內本鹿社,以及大南社的影響,也保留一些內本鹿社才會使用的詞彙。兩社異質人群來源都呈現出「卑南化」的現象。

總括而言,主要從Revuwa’an上岸、具有石生傳說的卑南族部落是卡大地布、建和、利嘉。其他石生系統的部落,要不是分脈,就是「卑南化的外來份子」。早期的這些口傳歷史上的關係,也成為後來「卑南族」族群組成的要素。至今卑南族聯合年聚中,各部落也各自展現部落在形構過程中所獨有的服飾、舞蹈。

【圖1】從起源地的關係說明石生系統的部落之間的關係。(參考《臺灣高砂族系統所屬の研究》中之口傳所繪製,陳玉苹繪製)

特殊事件

卑南族傳說中知本部落與建和部落的前身卡砦卡蘭部落(Kazekalan,位於現在知本部落後方山上)和卑南社(普悠瑪)之間爆發的一場戰爭,這場戰爭造成卡砦卡蘭部落元氣大傷,失去了在台東平原上的影響力,卑南社則成為新的霸權。戰敗的一部分族人憤而南遷,進入恆春半島征服了當地的排灣族,建立了瑯嶠十八社,領袖卓杞篤成為後來羅發號事件中,與美國代表李仙得進行斡旋談判的重要人物。

【圖2】位於台東縣太麻里三和村的發祥地,該地有卑南族卡大地布、建和部落,以及阿美族、排灣族在此設立發祥地石碑。此為卡大地布設置的祭祀小屋,內寫有3位當初在此上岸的祖先名。(陳玉苹拍攝,2024年)

【圖3】此為建和部落設立的石碑,在卡大地布祭台左側(面對祭台),其碑上註明有建和部落的祖先從上岸後的遷移路徑。(陳玉苹拍攝,2024年)

參考文獻:- 台北帝國大學土俗人種學研究室,《臺灣高砂族系統所屬の研究》2冊,東京:刀江書院,1935年。本書有中譯本。楊南郡譯註,《臺灣高砂族系統所屬之研究》(台北:行政院原民會、南天書局,2011年)。

- 曾建次,《祖靈的腳步:卑南族石生支系口傳史料》,台中:晨星,1998年。

- 陳文德,《臺東縣史・卑南族篇》,台東:台東縣政府,2001年。

- 林金德,《心知地名:Katratripulr卡大地布部落文史紀錄》,台東:東縣原住民主體文化發展協會,2016年。

- Quack, Anton,《老人的話:卑南族卡大地布的歷史敘說》(洪淑玲譯),台北:中央研究院民族學研究所,2022年。