番俗圖

「番俗圖」是一種繪畫的類型,指的是歷史上各個時期描繪台灣原住民的圖畫作品,主題包含原住民的樣貌、日常生活、儀式、風俗等,以單幅、多幅呈現,或編製成圖冊等。繪圖者均非原住民,而是以外來他者的身分,依據各自的政經需求、文化背景等,描繪原住民,藉以表達對原住民的認知、分類概念等。

16-18世紀的台灣番俗圖

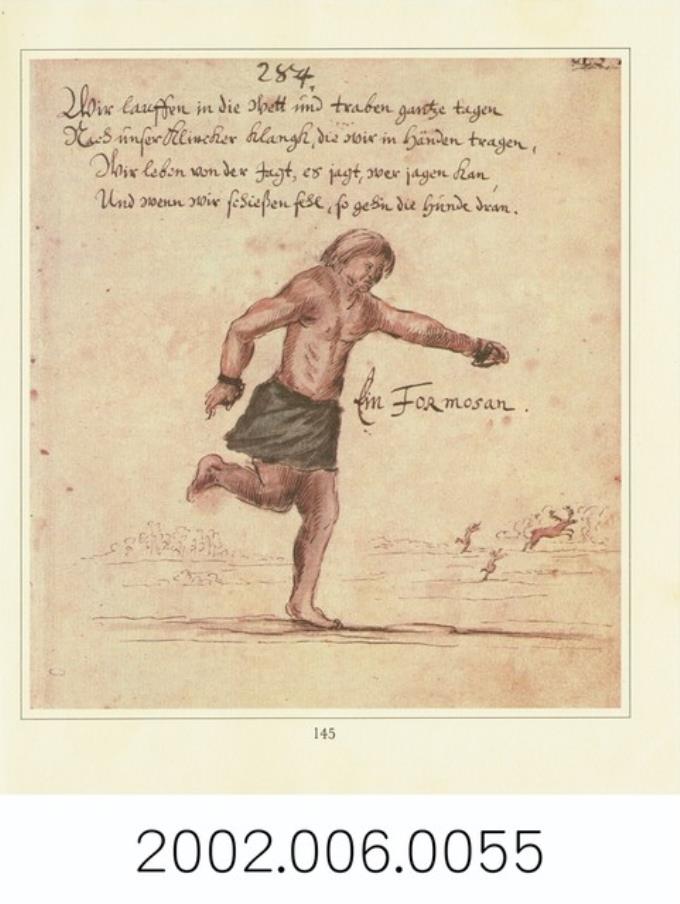

目前所知最早的番俗圖像應是16世紀西班牙文獻Boxer Codex裡的〈雞籠人(Cheylam)〉與〈淡水人(Tamchuy)〉圖像,雞籠的男子持鏢槍,女子手提一尾魚;淡水的男子持弓箭,女子手捧人的頭蓋骨。西班牙人表達雞籠人捕魚,可以交易商品,至於淡水人則是有獵首習俗。荷蘭東印度公司職員Caspar Schmalkalden(1616-1673)於17世紀中葉在台工作2年,在他寫作的《東西印度驚奇旅行記》(Die wundersamen reisen des CASPAR SCHMALKALDEN nach West- und Ostindien 1642 – 1652,1659)裡描繪一名奔跑中的台灣原住民,短髮披散,上身赤裸,戴手環,下半身用深色布圍住,赤腳,作奔跑狀。據其記載,是在慶典中賽跑,手上的金屬環在跑步時發出聲響。(如圖1)

17世紀中期,日本長崎出版的〈萬國総圖〉有一幅「たかさこ(高砂)」原住民的圖像(參見加拿大哥倫比亞大學典藏Bankoku sōzu)。

【圖1】《東西印度驚奇旅行記》中的台灣原住民。(資料來源:台灣歷史博物館典藏(PDM)@國立台灣歷史博物館典藏網)

在大航海時代裡,部分歐洲繪者憑藉文字資料的描寫,亦製作一些出於想像的圖畫,如1670年荷蘭作家Olfert Dapper(1636-1689)編著的《第二、三次荷蘭東印度公司使節出使大清帝國記》(Gedenkwaerdig Bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, op de Kuste en het Keizerrijk van Taising of Sina)收錄5幅台灣原住民圖像,包含男性、女性服飾外貌,建築房屋、尪姨主持儀式、獵首等畫面。18世紀法國人George Psalmanazar(1679-1763)假稱是臺灣人,出版《福爾摩沙歷史與地理的描述》(An Historical and Geographical Description of Formosa, an Island subject to the Emperor of Japan),書中亦有原住民圖像。

清國的台灣番俗圖

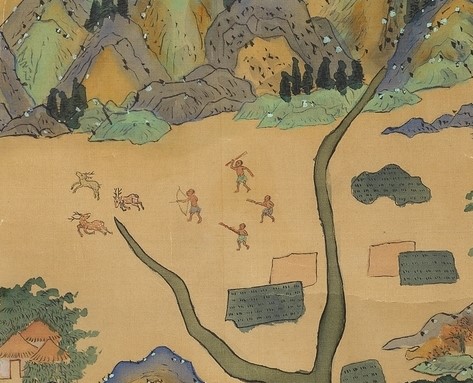

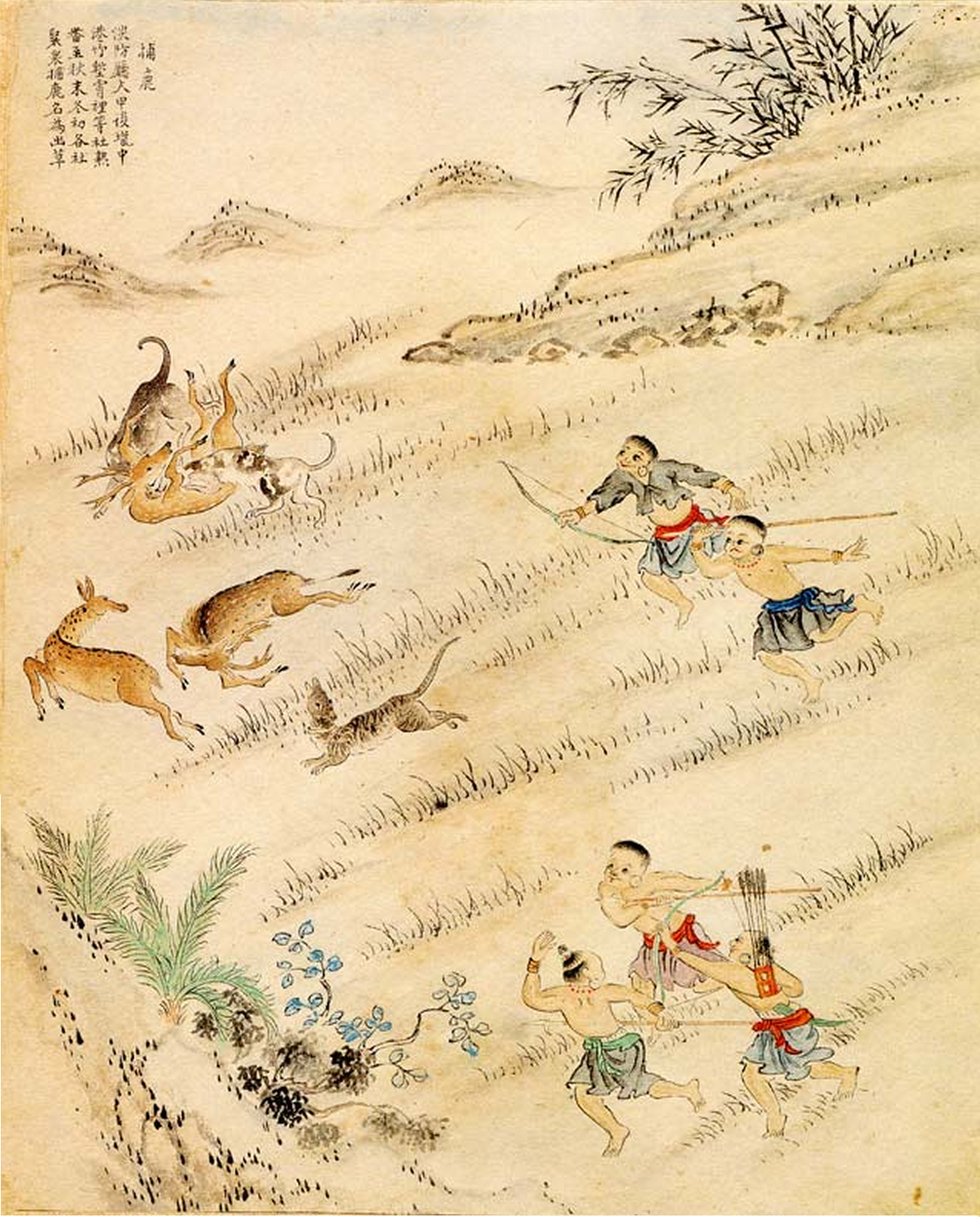

1683年(康熙22年)大清帝國占領台灣後,清國的治台官員、文人繪製甚多番俗圖,最初是在地圖裡描繪番俗,如1700年前後繪製的〈康熙臺灣輿圖〉,在新竹、苗栗地區描繪狩獵的情景,在台北地區描繪原住民扛著獵物。同時期的〈臺灣地里圖〉,據蘇峯楠的研究,出現了18世紀番俗圖常見的主題,包括「捕鹿」、「採實」、「賽戲」、「會飲」、「夜眠樹上」、「耕種」、「遊車」、「抽藤」、「食芋」、「捕牛」、「食生」等11種番俗圖像。另外現存3幅繪製於鹿皮上的台灣地圖,繪於18-19世紀,在地圖的架構裡,呈現捕鹿、牛車、肩輿、肩負、會飲、婦、捕魚、耕種、舂米、揉採等原住民風俗主題。

【圖2】捕鹿。(資料來源:〈康熙臺灣輿圖〉,國立臺灣博物館典藏(CC BY-NC 3.0 TW)@開放博物館)

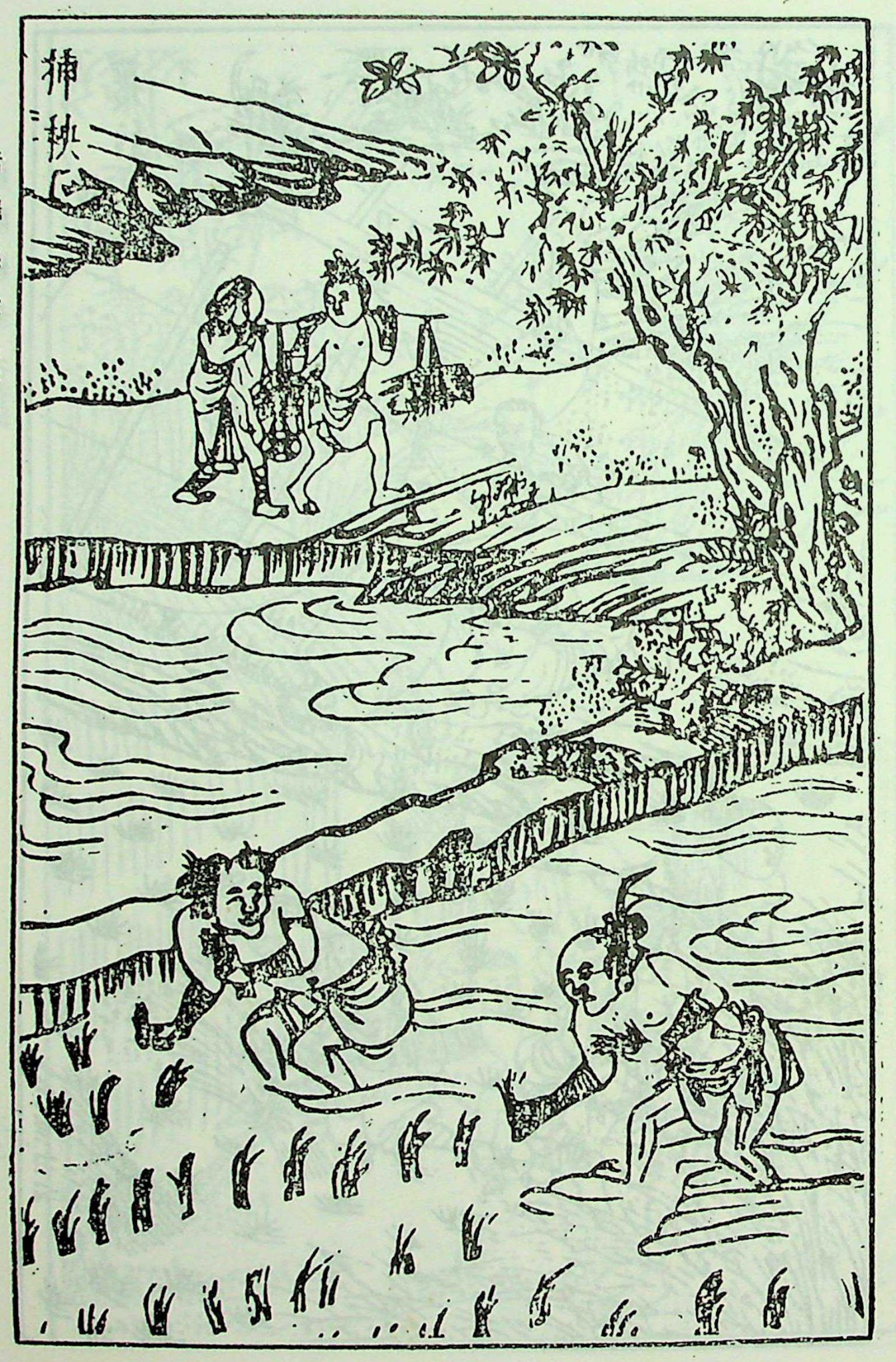

另外,1710年代的方志(《諸羅縣志》)收錄10幅原住民風俗圖像,編者將此類圖繪標注為「番俗圖」,成為一種特殊的文本門類,形成了固定的母題與描繪手法。此類番俗圖的內容不斷修改與擴增,衍生諸多繪本,目前所知約有十餘種,其中以六十七《番社采風圖考》最為著名。此類番俗圖呈現的是漢人認知的原住民風俗,流於刻版印象的描繪,如強調自然和諧、漢化、王朝教化有成等樣貌。

【圖3】插秧。(資料來源:《諸羅縣志》頁27)

19世紀牡丹社事件後,當時清國皇帝要求地方官員繪製台灣「各種番族形狀」,欽差沈葆楨命人繪製《晚清臺灣番俗圖》,全書包含紀事圖3幅、番社風俗圖(容貌、房屋、家庭、獵首、狩獵、嫁娶、生計等主題)28幅,第三類是台灣花木果物5幅,共計36幅,1876年(光緒2年)完成,上呈皇帝,這是清國時代最後一套番俗圖(參見中研院歷史語言研究所典藏臺番圖說)。

【圖4】捕鹿。(資料來源:《番俗采風圖考》@Wikimedia Commons)

番俗圖的意義與消逝

對於歐洲人或清國的治台官員、文人而言,他們相當關注台灣原住民的風俗,在不同時期,不斷繪製、編纂、呈現這種海外異族的知識。繪製者以自身的文化品味、價值觀念描摹台灣原住民,並對原住民文化進行歸納、分類及評價。透過此類番俗圖的描繪,不同時代的外來者試圖將「異地、他者」的台灣原住民轉換為外來者能理解的人群。直到在19世紀攝影技術發明後,外來者開始拍攝實像,以繪畫描述番俗的作品逐漸減少。

參考文獻:- 杜正勝,《景印解說番社采風圖》,台北:中央研究院歷史語言研究所,1998年。

- 陳宗仁,《晚清臺灣番俗圖》,台北:中央研究院臺灣史研究所,2013年。

- 蕭瓊瑞,《島民.風俗.畫:十八世紀臺灣原住民生活圖像》,台北:東大,2014年。

- 呂孟璠,〈國立臺灣博物館藏平埔族風俗圖像初探〉,《臺灣博物》35卷3期(2016年9月),頁60-73。

- 蘇峯楠,〈清治初期臺灣知識地理編製:美國國會圖書館藏〈臺灣地里圖〉略論〉,《歷史臺灣:國立臺灣歷史博物館館刊》15期(2018年5月),頁133-165。