集團移住

集團移住即集體遷移,通常帶有強制性。日本時代,相關政策經歷兩次重大轉變,因此可以分為三個時期:1920年以前、1920年代、1931-1945年。這三個時期的移住型態或目標存在明顯差異。戰後,官方改以遷村為名,繼續將尚未下山的原住民集體遷移至山腳。

1920年以前:各自為政

最初,台灣總督府對於遷移原住民尚無通盤規劃,任由地方當局權宜處理。常見於北部的一種樣態是:官方征服一個地方的原住民之後,將其移至方便控制的地點,如警察駐在所附近。這種移住方式通常不會離傳統領域太遠。但在北部樟腦地帶,也可見到為了開發山林資源而驅逐當地原住民的情況,如泰雅族大豹社群的遭遇就是著名案例(原居於今新北市三峽區)。還有一種樣態,是原住民主動向官方提出遷移請求,獲得官方同意。如布農族卓群移居過坑(今南投縣仁愛鄉卡度部落)、泰雅族Gaogan群(原居於今桃園市復興區)移居宜蘭的松羅、崙埤(位於今大同鄉),都是自行發起,後來也被官方追認為集團移住的業績。

由於早期任由地方各自為政,總督府對於集團移住始於何時甚至給不出一致說法。例如,1930年代後期出版的《高砂族調查年報》將起點回溯至1919年(大正8年)的「小規模試辦」,但同一份報告的「蕃社集團移住年次表」卻是從1903年(明治36年)開始統計。

1920年代:以劃設保留地為基礎

1920年(大正9年)11月,總督府通告地方政府:今後劃設原住民的移住地或耕作地不可再自行其是,必須經由總督決裁。從此,相關政策進入由中央統籌管理的時期。總督府擬以每人3公頃為標準,劃設原住民保留地。這個構想一開始委由1925年(大正14年)啟動的「森林計畫事業」落實。該計畫由殖產局山林課主導,對682,732甲國有林野地區分用途。其中,原住民保留地雖非保安林或供營林之用,但以「要存置林野」為準加以保護,故稱為「準要存置林野」。實際劃設時,殖產局山林課不能單方面決定,而是與理蕃部門協調。理蕃課技師岩城龜彥回顧當時情況:

蕃人保留地是由殖產局調查隊與地方理蕃當局協調,考慮當地蕃人的生活狀態,大致上每人所需土地面積以3公頃為標準,作為準要存置林野進行土地區分。……例如甲地方有1,000名蕃人居住,便在該居住區域區分保留所需土地約3,000公頃。……殖產局進行區分調查之際,是以當地蕃人的現耕地為中心設定蕃人保留地。

由此可見,當時政策主要以原住民現居地或現耕地為中心劃設保留地,若保留地面積不足以達成每人3公頃標準,才設法移出過剩人口。例如,泰雅族Gaogan群預計原地保留1,802人(今桃園市復興區高義、三光、華陵等里),平均每人只有2.88公頃;因人口過剩,預計另將250人移至大嵙崁前山(今復興區北部)、100人移至臺北州(今新北市烏來區)。

1930年(昭和5年)9月9日啟動的「蕃地開發調查」(包含「蕃人調查」與「蕃人所要地調查」),將劃設保留地的主導權回歸警務局理蕃課,但仍以先前的「準要存置林野」為基礎,並延用相同方法進行微調:

蕃人所要地調查係根據一調查區域內蕃人之戶數、人口、生活狀態,算定所要地。若因土地條件等狀況,無法於該調查區內覓得蕃人所要地時,可考量蕃人能否移住,自其他調查區查定不足之所要地。

假如上述原則沒有遭到變更,歷史將會走向另一條路徑:多數原住民部落持續留在傳統領域,僅局部交換人口。然而,1930年(昭和5年)10月27日爆發的霧社事件導致歷史轉向。

1931-1945:下山種稻

霧社事件導致總督府高層總辭,隨後新任總督太田政宏下令全盤檢討既有政策。正好在這個時間點上,信仰「水稻至上」的農業技師岩城龜彥剛接手蕃地開發調查的主持工作。他把握全盤檢討的契機,將推動水田耕作與集約農業寫入1931年(昭和6年)12月28日發布的〈理蕃政策大綱〉,並改變蕃地開發調查的做法。於是,原先的保留地規劃遭大幅翻案,將高山原住民移至山腳種植水稻成為新的政策主軸。在這樣的方針下,雄心萬丈的「蕃人移住十箇年計畫」出爐:

理蕃終極目標的達成,在於將散居於深山的蕃人,集團移住至接近平地的山腳外側農耕適地上,令其一改輪耕農法而就定地耕。……深山幾乎找不到適合水田的地方,將來除了求諸於平地,別無他法。

該計畫擬自1934年(昭和9年)起,將深山的三萬多人移至山腳地帶,並以每戶分配0.65甲水田為目標。然而,由於在山腳取得移住用地遭遇困難,計畫並未通過。岩城龜彥沒有放棄,改以延長「蕃人所要地調查」(後改稱「高砂族所要地調查」)的名義,繼續為「要移住蕃社」尋找適合地點,持續至1940年(昭和15年)。

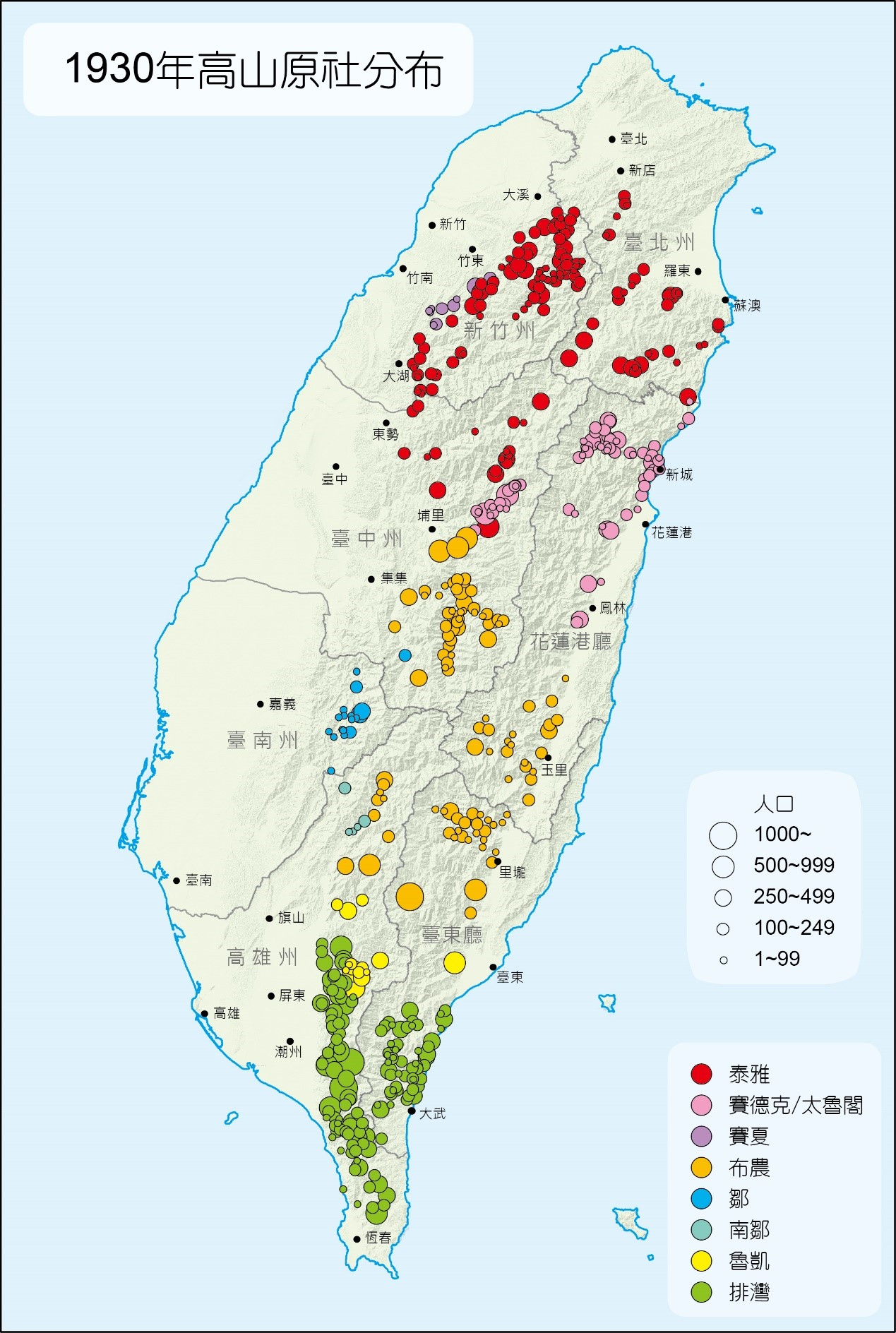

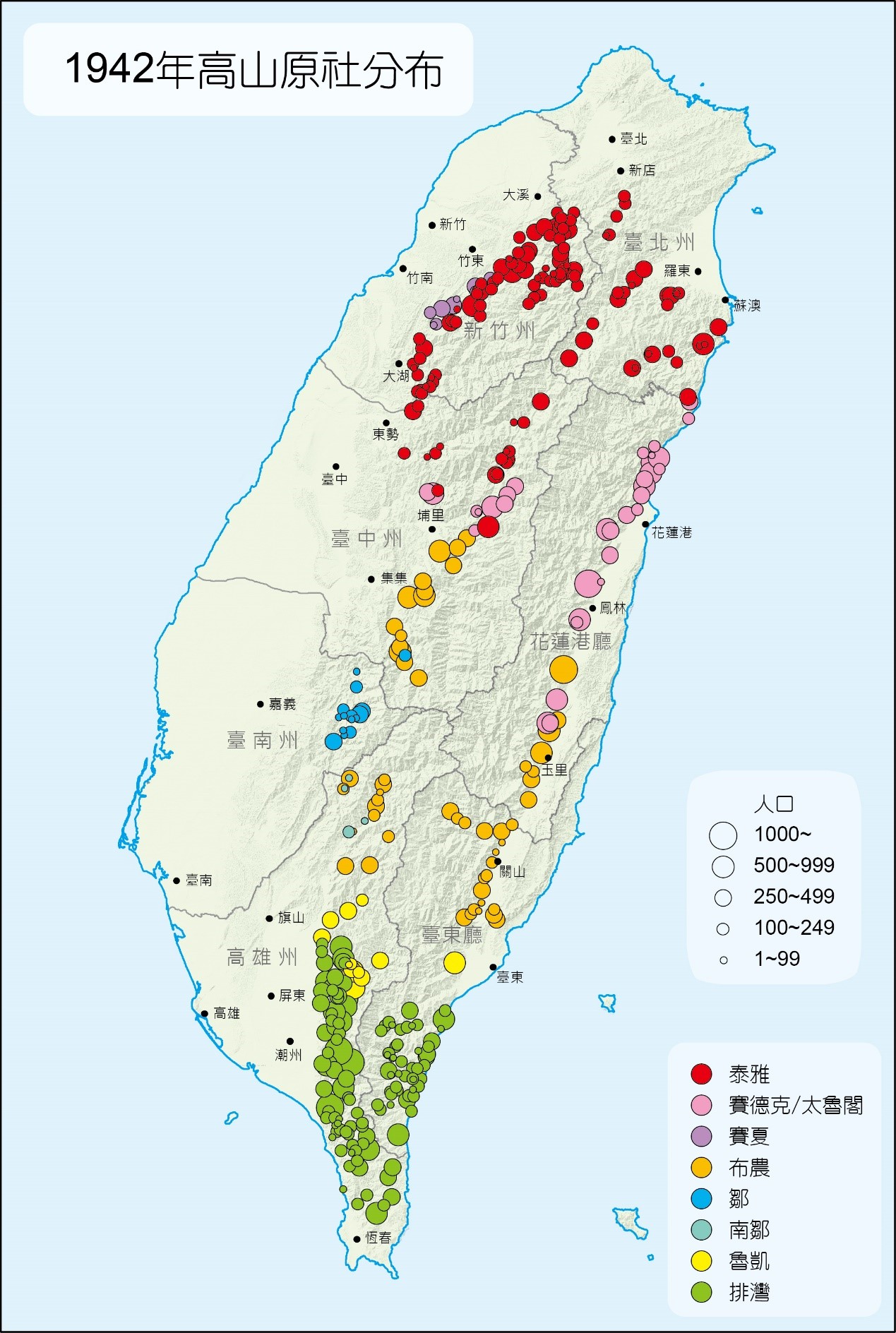

這段期間遭到遷移的人口,以太魯閣族與布農族最多(比較圖1、圖2)。今日花蓮縣秀林鄉、卓溪鄉,台東縣海端鄉、延平鄉,以及南投縣信義鄉的山區,幾乎全面淨空。原居於上述山區的原住民被移到中央山脈山腳與陳有蘭溪沿線,建立許多大型聚落。如此大規模遷移也導致族群分布的重疊與犬牙交錯。例如,部分太魯閣族或賽德克族人被嵌入布農族領域裡,形成布農族、太魯閣族、布農族、太魯閣族與賽德克族、布農族交錯排列的情形(依序為花蓮縣萬榮鄉馬遠、紅葉、卓溪鄉崙山、立山、太平等村)。此外,布農族人大舉移入原屬鄒族的陳有蘭溪流域與原屬卡那卡那富族的楠梓仙溪流域(今高雄市那瑪夏區),並在人數上反客為主。

時序進入1940年代,集團移住的重點區域轉移至南部的排灣族與魯凱族。1944年(昭和19年),高雄州甚至啟動「第二次集團移住計畫」,擬於五年內將大多數排灣族人與魯凱族人遷移至山腳種植水稻。只不過,日本旋即戰敗,來不及完成計畫。

戰後的遷村

日本統治者未能完成的集團移住大業,由中華民國統治者接下棒子。1951年(民國40年),臺灣省政府頒發「臺灣省山地施政要點」。其中第8點為:「獎勵山胞分期集中移住,以化零為整或由深山移往交通便利地點為原則。」於是,排灣族與宜蘭縣南澳鄉尚未下山的部落,大多於1950-1960年代遷村下山。

雖然戰後延續原住民下山的政策,但並非完全複製日治後期的做法。首先,戰後遷村不太強調水田耕作,而是以交通便利為首要目標。再者,戰後遷村通常採取團進團出,罕見日本時代那種將原社打散重組的做法。

移住的後果

日治後期的政策不僅徹底改變高山原住民的生計與生活,也常使其傳統社會關係分化。由於移住作業是以平均每戶分配若干水田為目標。官僚忙著尋找可開闢水田的地點,然後計算其面積可以分配幾戶、幾人。假如某地可以分配50戶,就從要移住名單中抽50戶過來。這種以個體為單位的計算,未能顧及社會網絡的完整性。結果,許多原社被分割為幾塊,許多關係緊密的原社互相遠離,分散至不同的水田適地,終究導致「舊有勢力關係」中斷。此外,許多關係疏遠甚至敵對的原社被合併於一處,又常使其不易團結。

但從另一面來看,舊關係瓦解往往伴隨著新關係建立。有人認為,「打散重組」消除過去以血緣為基礎的排外性部落主義,使原住民族產生集體意識。此外,移住地混雜不同來源者,也使受限於通婚禁忌而覓偶困難的布農族人,比以往更容易就近尋得可婚配對象。

【圖1】1930年高山原社分布。(葉高華提供)

【圖2】1942年高山原社分布。(葉高華提供)

參考文獻:- 葉高華,《強制移住:臺灣高山原住民的分與離》,台北:台大出版中心,2023年。