亢五租

入墾埔里紓解界內熟番生計困境

界外埔里生番社的自衛能力由於1815-1817年(嘉慶20-22年)間漢人郭百年等入侵攻燬、大幅減殺人口,而急劇弱化,甚至因為過度衰弱而無力抗拒鄰近泰雅族生番社的侵擾,是以主動邀請界內熟番入墾共居,提供保護。埔里盆地適於農耕的地理環境與大量可耕埔地的存在,構成漢人及熟番入墾的誘因,誠如鄧傳安所指出,埔里為當時界外僅存最大可耕平埔地塊,「界外之最曠處也」。從拉力/推力的面向來看,入墾埔里堪稱是紓解界內熟番生計困境與社會危機的最後機會。

1823年(道光3年)2月,有意前往埔里開墾的中部熟番社(後自稱四大股、九股)頭人邀同水沙連六社歸化生番內的埔裡社、水裡社頭目大舌等,「相率親到岸裡社公議」。在「各敘慘情」之後,熟番社頭人們簽訂〈公議同立合約字〉,約定各社「抽撥社番自備資斧」前往埔里開墾。分屬十四個團體的頭人們,各執一張合約為憑。

〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉內熟番各社入墾分地實況

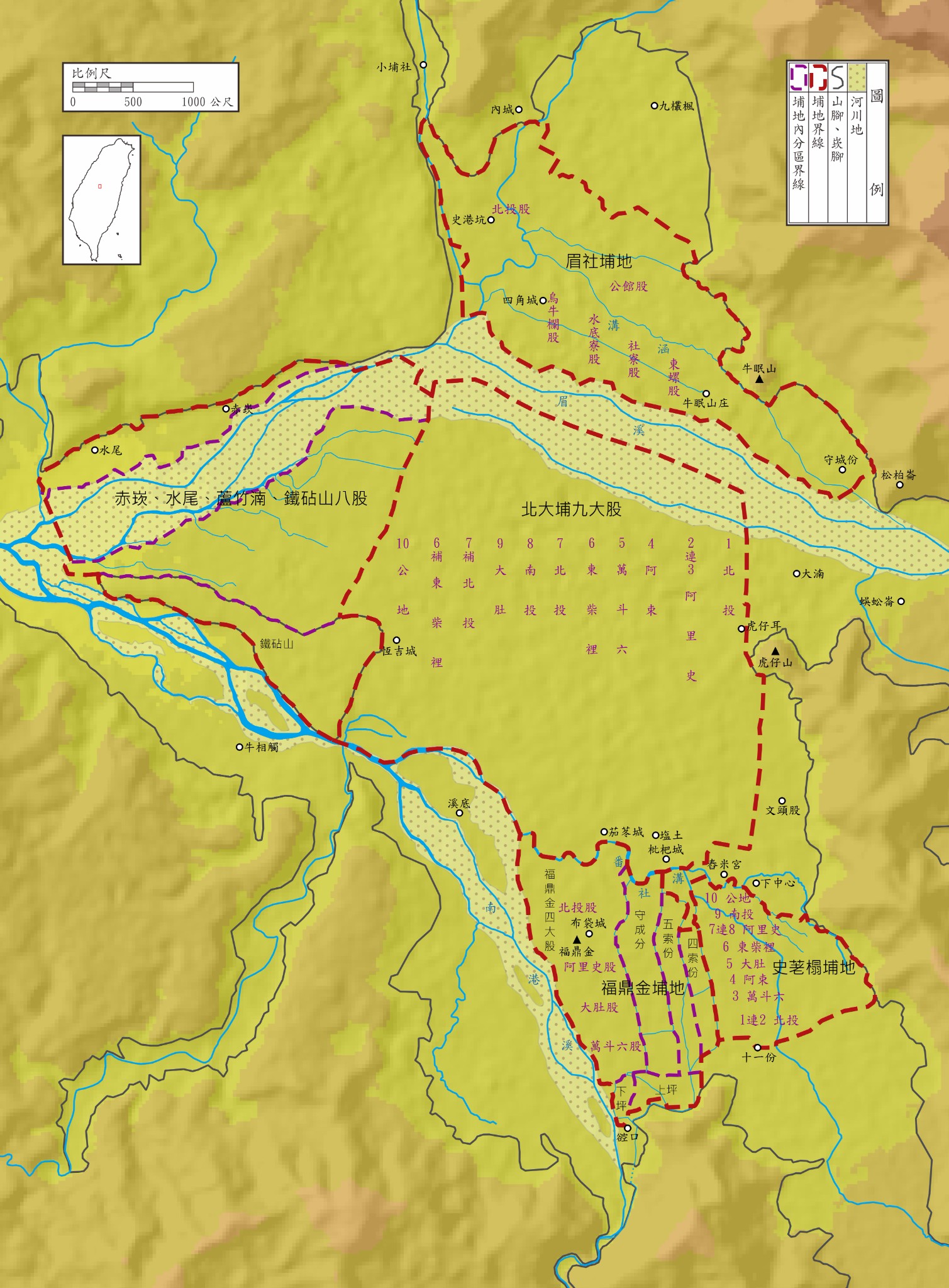

當時留下的分地鬮分簿〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉(以下簡稱〈鬮簿〉)登錄埔裡社地域歷次分地的社名、人名、份數及四至範圍等詳細資料,提供了相當有用的資訊。首度參與分地的熟番社基本上就是參加前述2月岸裡社會議的諸社,並依據語系與地緣的親近性而分成萬斗六、大肚、阿里史、北投四大股〔按:明顯是以股內份數最多的社作為代表〕(參見《熟番與奸民》表26-1與熟番入墾埔里歷次分地圖)。

【圖1】熟番入墾埔里歷次分地圖。(柯志明提供)

19世紀中葉漢人豪強武力的滋長和失控,以及官方降低熟番債務壓力措施的無力,最後終於形成大舉遷移的充分推力。1828年(道光8年)11月,埔裡社發出第二張招墾字〈望安招墾永耕字〉,收取約值五千餘銀元的禮物,將占埔里最大部分的北大埔埔地及福鼎金埔地東側的史荖榻埔地(參見《熟番與奸民》表26-2、表26-4與熟番入墾埔里歷次分地圖),撥給九股熟番開墾永耕。分地面積所代表的人口規模,堪稱是中部熟番社自1804年(嘉慶9年)潘賢文帶領前往噶瑪蘭以來最大的一次集體遷移。〈望安招墾永耕字〉內稱:「除前出招墾字內界址以外……再踏出東西南北埔地,以及四圍山林等處,凡屬我蛤美蘭社界管之地,無分你我,任從再行均分,開墾成田耕種」,幾乎是除了前此給墾的福鼎金埔地之外,將埔裡社剩餘的土地,全部給出。

〈承管埔地合同約字〉引述〈望安招墾永耕字〉,宣稱承管福鼎金埔地外所有埔裡社土地,規定北大埔與史荖榻兩處埔地除九股已分地界外,其餘土地(包括山林埔園)存留作為九股「公地」,以待九股將來均分處理。然而,合約字內完全未留下供地主埔裡社使用的土地,明顯有違常理,遂於1831年(道光11年)7月18日改正,將史荖榻公地劃出一段與九股各股面積相等的土地歸「草地主」埔裡社「自行耕作」。依據岸裡社群與崩山社群為主的八股於1845年(道光25年)4月所立的〈鬮簿合約字〉,八股社眾共同出資520元,作為埔底銀,向先來埔里開墾的熟番「業主」承墾北大埔九股份西邊剩餘作為九股公地的「赤崁、水尾、蘆竹湳、鐵砧山」埔地520甲均分,每份一甲(參見《熟番與奸民》表26-5)。約莫此時,九股方才跟隨史荖榻埔地案例,自北大埔西側公地內劃出與九股各份等面積的一段地界歸屬草地主(參見《熟番與奸民》表26-2、表26-4與熟番入墾埔里歷次分地圖)。

埔里設治後徵收田園收成的百分之五作為亢五租

國家權力在埔里長久的缺席終於因為1875年(光緒1年)解除生番界之禁「開山撫番」,以及西洋勢力試圖進入埔里傳教而改變。沈葆楨奏准「將臺灣北路同知改為中路,移紮水沙連」後,1877年(光緒3年)官治組織才正式延伸進入埔里。理番同知彭鏊到任後於9月15日出示曉諭將恒吉城(今埔里鎮大城里)附近生番股50甲歸還埔眉兩社番望麒麟等僅存的7人(內眉社只剩一人),收取每甲大租四石,共200石。彭鏊另要求「抗不納租」的生番股東螺社地方(即林仔城〔今埔里鎮籃城里〕「督律原田」),由九股頭人負責徵納,繳交埔眉化番租穀200石。隔年12月,署理番同知孫壽銘出示曉諭,應允望麒麟等擴大向熟番收取「溝南熟田,北埔八股、九股等處」田園定額租「每車〔按:十石〕五斗」,收租總額提高至1,000石(內含應分給水社化番的租穀140石)。至此,久被霸佔的埔北生番股田園方得歸還,埔裡社未曾規定租額的熟番墾耕田園,也方得確定收租數額。埔里生番草地主抽取熟番墾成田園收成的百分之五作為應得的番租,即所謂的孔五租:「亢五租」。

參考文獻:- 鄧傳安,《蠡測彙鈔》(1830,道光10年),臺灣文獻叢刊第9種,台北:台灣銀行經濟研究室,1958年。

- 簡史朗編,《水沙連埔社古文書選輯》,南投:國史館台灣文獻館,2002年。

- 劉枝萬,〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉,收於《南投縣沿革志開發篇稿》(南投:南投縣文獻委員會,1958年),頁56-80。

- 台大圖書館,「伊能文庫手稿及抄寫」(「埔里社正通事巫春榮立均份給契付據字」、「岸西社原通事潘阿木土目潘德慶等同立合約字」)。

- 台灣博物館,「岸裡大社文書數位典藏」。