能高越嶺道路

道路修築背景

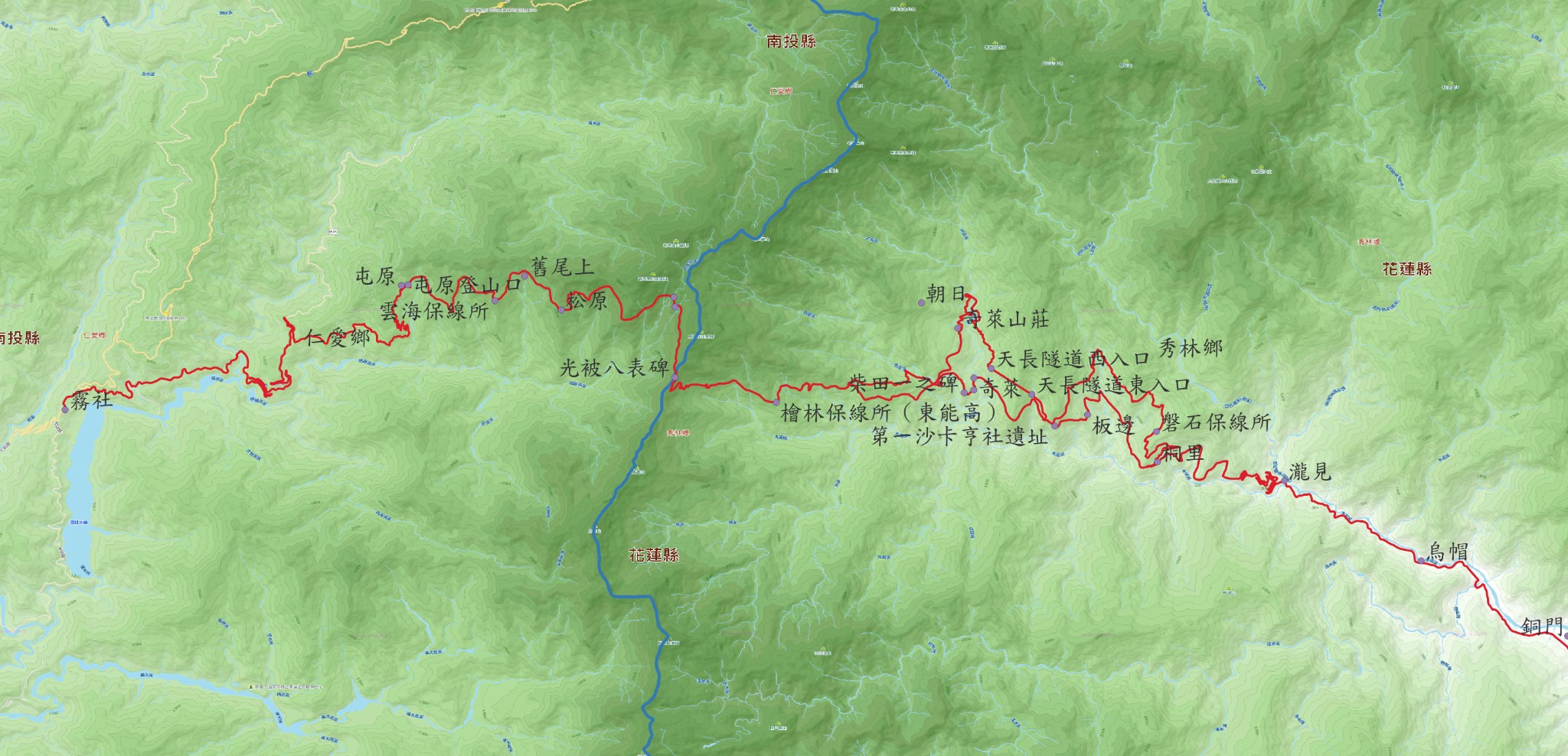

「能高越嶺道路」是中部能高郡(今埔里)通往東部最重要的道路之一,道路穿越賽德克族與太魯閣族的傳統領域,全長約為77公里。

早在1909年(明治41年)5月,花蓮港廳就曾修築「巴托蘭隘勇線」,其位置即在木瓜溪。1914年(大正3年),總督府為了討伐「太魯閣群」與「巴托蘭群」曾經修築運輸道路,下抵巴托蘭與塔次基里,但討伐事業完畢後,舊道均告荒廢。1917年(大正6年)4月,以東部可供開墾的地方眾多,加上發現新礦物,造成產業狀況相當熱絡,但因交通不便,官方希望開拓新的橫斷道路抵達東部。9月7日,總督府將「能高越嶺道路」列入當年預算中,花蓮港廳一段編列42,000圓,預計9月中旬即可開工;東部由警部梅澤柾負責,預計隊員、職工、人夫,以500人為一隊,集合於巴托蘭,15日開始著手開鑿。

道路修築始末

根據當時計畫,東段僅準備花費4個月時間,即可完工。但事實上並非如此,剛開鑿不久就遇到約150坪面積大的岩石崩落,造成施工隊伍多人死傷,工程略有延誤。南投廳方面從10月11日起組織搜索隊,包括警部等警備人員49名,外加開鑿人夫,其中以原住民為多,約300多人,但是考慮天候寒冷,因此從中央山脈方向回鑿到霧社,從霧社到能高山北邊鞍部約9日里(約36公里),坡度約5%,道路約4-6日尺(約1-2公尺),亦是循著當年太魯閣討伐戰時所經過的軍事道路。

同年12月初,工程已經完成一半左右,寄望在明年(1918)1月10日能完工,不過已進入雪期,造成開鑿隊員60人凍傷,同年12月底暫時工事,延長了工期。1918年(大正7年)1月20日,花蓮道路開鑿隊解隊,22日南投隊也在霧社舉行解隊式,但由於天候關係,還有大約1日里(約4公里)的路段尚未完成,遲至2月3日才再度開工,亦計劃新設駐在所,在南投廳內有牡阿崙、冬覓那、尾上、能高,花蓮港廳內有聯帶山、朝日、奇萊溪、天長山等8個,其中能高與朝日兩所設有客房。但仍有少部分道路工程未完成,交由駐在所警員設法補修,為駐在所修築工事,梅澤警部又再度組織了搜索隊,南投廳在霧社支廳長指揮下再度組織了234多人的搜索隊,繼續完成未完的部分。

道路完工與後續改修

文獻記載1918年(大正7年)3月24日,西段道路約9日里(約35公里)首先竣工,花了3萬多圓,沿途增設4個駐在所。但東段尚未完工。同年9月,全段終於完工了,途中所新設的警察官吏駐在所也都新建完成,由於是雨季,因此延至9月底、10月初,才舉行道路開通儀式,與浸水營道路同為東西郵遞的重要路線。往後方便郵便遞送,12月18日在兩廳交界附近,修築了池端郵便交換所的木造建築,面積約2坪多,作為雪季時的緊急避難所。

1924年(大正13年)8月,原本經過奇萊裡山的路線,主要沿著稜線開鑿,距離較長,且容易積雪,因此總督府決定投入8,000圓進行路線改修,總經費中3,700圓由總督府直接補助,剩下的4,300圓則由道路維持經費轉用。計畫從能高駐在所開始的聯帶山、朝日、奇萊溪、天長、萬兩林、曲水等經過バトラン的各駐在所廢除,從瀧見開始廢除約2日里(約8公里),改從バトラン約1日里(約4公里)的地方,從木瓜溪沿岸上溯,比現在17日里(約68公里),約縮短成15日里(約60公里),道路最高點也從10,750日尺(約3,257公尺)變成9,000日尺(約2,727公尺),廢除了6個駐在所後,在新改修道路上,設置4個駐在所,駐在所減少,相對路程也減少。1932年(昭和7年),從西側的霧社警察分室開始,沿途設有ホ-ゴ-、櫻、ス-ク、マヘボ、ボアルン、ブカサン、トンバラ、富士見、尾上、松原、能高、東能高、奇萊、坂邊、桐里、瀧見、烏茂、銅門、初音等駐在所。

近代調查與道路現況

2003年(民國92年),楊南郡接受林務局委託進行古道調查,執行《能高越嶺道人文史蹟調查報告》,並與徐如林合著改寫出版成《能高越嶺道穿越時空之旅》(2016)。戰後,台灣電力公司架設東西輸電線,亦拓寬原有的道路路幅,部分利用當時駐在所改建成為保線所,理蕃道路則變成電塔保線路。目前被山友廣泛利用的能高越嶺道路,也是攀爬能高山、安東軍山縱走,以及奇萊南、南華山的登山步道。近年來,沿途地質不穩定,西側入口處常崩塌。

【圖1】能高越嶺道路路線圖。(鄭安睎提供)

【圖1】能高越嶺道路路線圖。(鄭安睎提供)

【圖2】能高越嶺道路西段一景。(鄭安睎拍攝,2020年)

【圖2】能高越嶺道路西段一景。(鄭安睎拍攝,2020年)

【圖3】能高越嶺道路東段一景。(鄭安睎拍攝,2020年)

【圖3】能高越嶺道路東段一景。(鄭安睎拍攝,2020年)

【圖4】能高越嶺道路上的光被八表碑。(鄭安睎拍攝,1994年)

【圖4】能高越嶺道路上的光被八表碑。(鄭安睎拍攝,1994年)

【圖5】能高越嶺道路天池附近景色。(鄭安睎拍攝,2020年)

【圖5】能高越嶺道路天池附近景色。(鄭安睎拍攝,2020年)

【圖6】2011年(民國100年)新蓋的天池山莊。(鄭安睎拍攝,2020年)

【圖6】2011年(民國100年)新蓋的天池山莊。(鄭安睎拍攝,2020年)

參考文獻:

- 張素玢、陳鴻圖、鄭安睎,《臺灣全志(卷二土地志勝蹟篇)》,南投:國史館台灣文獻館,2010年。

- 楊南郡、徐如林,《能高越嶺道穿越時空之旅》,台北:農委會林務局,2016年。

- 楊南郡、王素娥,〈能高越嶺道人文史蹟調查報告〉,台北:行政院農業委員會林務局,2003年。