年齡組織

台灣原住民族的年齡組織

有關台灣原住民族年齡制度(age system)的探討,已見於日本時代岡田謙對於年齡制度較為發達的阿美族、卑南族、鄒族的比較研究,並發表在〈年齡階級の社會的意義:特に臺灣アミ、プユマ、ツオワ三族の事例を中心として〉(1932)。戰後,衛惠林在〈臺灣東部阿美族的年齡階級制度初步探討〉(1953)一文中,將年齡制度分為通名制和專名制兩種形式。通名制係指有幾個指稱兩性生命成長過程中表示長幼資格的集體稱號,與個人身心發育的狀態及其社會責任之比重相對應,例如,青少年/少女、青年男子/年輕女子等。但是,男性在舉行成年禮後另有依年齡組成的社會身分。相對之下,專名制也有上述依年齡與成長階段的區分,但是男性自舉行成年禮以後即形成一種固定的年齡組織,並且同時舉行成年禮者有一個共同的組名。換言之,「專名」即是有一個專有的組名作為稱呼該組成員,而且組名的命名由來有其意義。台灣原住民族中只有阿美族是「專名制」,其餘如卑南族、台東的Taromak(達魯瑪克/大南)魯凱族則為「通名制」,不論通名制或專名制,但設有成年男子會所(men’s house),卑南族甚至有青少年會所或者有青少年階段的稱呼。

之後,陳奇祿在〈臺灣土著的年齡組織和會所制度〉(1965)進一步做了一些重要的修改與補充。首先,他以社會文化人類學者慣用的“age set”(「年齡組」)與“age grade”(「年齡級」)取代衛惠林的「專名制」與「通名制」,這樣的用詞實有助於學者從事台灣與世界其他年齡制度的比較研究。其次,他把「年齡級」的特徵限定在卑南族、東部和北部的排灣族、東部魯凱族與中部的鄒族,並且試圖從社會功能解釋年齡組織為何特別發達於「母系的阿美族和卑南族」。例如,排灣族與鄒族的年齡組織未能發達,是因為前者的「封建團體(feudalistic groups)」是首要的社羣組織且具有多種社會功能,而後者的社會活動主要由氏族承擔,會所雖然重要但也是與氏族相關。至於東部Taromak魯凱族的年齡組織,軍事是其主要功能,且可能因為要對抗強鄰卑南族的脅迫而習自卑南族。此外,魯凱族與排灣族都是階層社會,由階層高者控制年齡組織。相較之下,阿美族與卑南族的氏族主要活動限於親屬領域,因此留下許多社會功能由其他的社會制度接管,可能因為如此,而造成年齡組織的發生和發達。

阿美族的年齡組制

1.南勢型:襲名

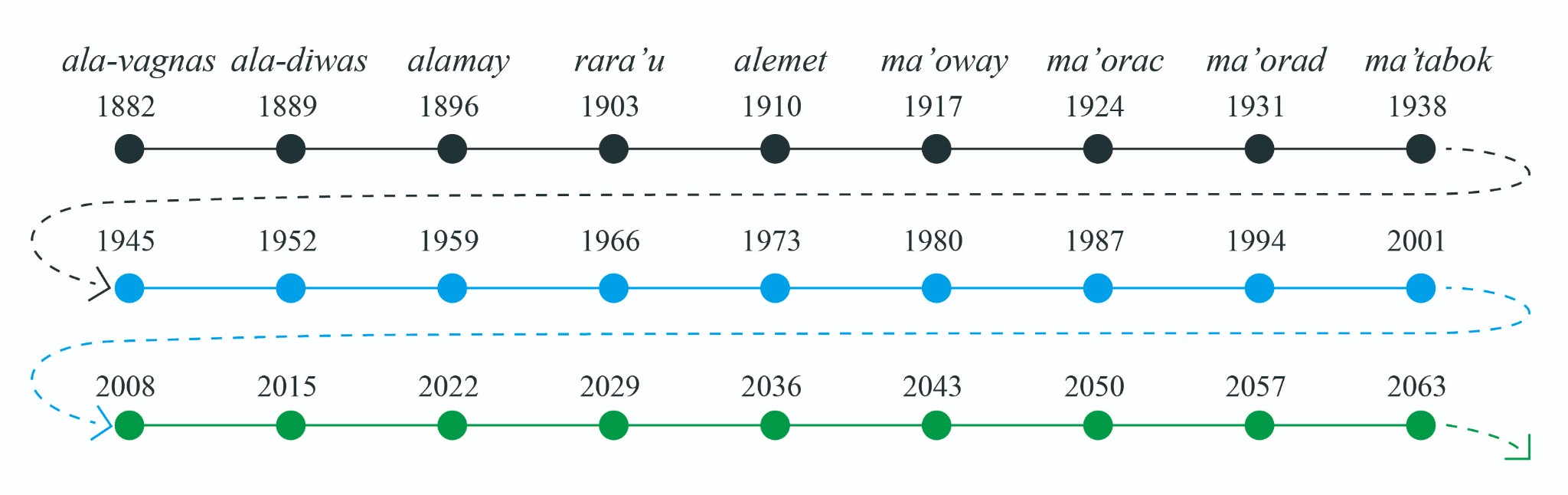

阿美族的年齡制度屬於「年齡組」制(“age set”),並且因為組名的命名形式而分為兩種,學者或以「南勢型」與「馬蘭型」稱之。「南勢型」主要分布在花蓮縣花蓮市、壽豐鄉,即以往稱為「南勢阿美」的部落。8年舉行一次成年禮,組名是襲名、循環使用,組員之間的年齡可有7-8歲的差距。以表1的花蓮吉安鄉東昌村里漏部落為例,共有9個年齡組名循環使用,表中的數字是該組成員舉行成年禮的年代。以ala-diwas組為例,2015年舉行成年禮時,若仍有1952年的年長組員健在,就共同使用這個組名。

【表1】里漏阿美族部落年齡組織結構圖。(資料來源:李宜澤,Landscape Renewal, Multispecies Networks, and Environmental Change: Ritual Practice by the Amis as Reaction to Planetary Emergency,頁122。編輯部重新繪製)

2.馬蘭型:創名

「馬蘭型」主要見於花蓮縣豐濱鄉到台東市馬蘭地區的東海岸阿美族,約3-5年舉行成年禮,組名是創名,取自該組成員在pakarongay(「見習級」)期間,因為部分成員的行為或者當時部落、地區、國家的重大事件。例如,馬蘭部落的「拉中華(橋)」La conghwacyaw這個組名係來自台東中華大橋的落成;長濱鄉胆曼部落的La sapad組名是因為該組成員多從事板模工作(sapad是「板模」之意)。創名制的組名原則上終生不改,但也可能因為組員在有了組名之後發生一連串不好事情而更名;取名與更名具體呈現同組成員的「集體性」身分。往昔甚至認為同組其他成員參加過世組友喪禮是為禁忌。這種「集體性」也見於組員與組員的姊妹結婚的事例。以前述La sapad組為例,組員甲若與組員乙的姐(或妹)結婚,乙是以同組成員而非其姊妹的兄弟之身分參與婚禮。同一年齡組稱為kapot,組員之間互稱idang。襲名、創名所隱含的社會文化意義、歷史意識,是值得探討的問題。

此外,馬蘭型在青年級kapah與老年級mato’asay之間有mama no kapah(「青年幹部」或稱「青年之父」)等職務,而且隨著新的年齡組的加入,逐漸晉升擔任這些職務,這也就是F.H. Stewart所說的“graded age set”(「晉升式的年齡組」)的特徵。例如,表2台東縣長濱鄉寧埔村烏石鼻原先擔任青年之父的La sking組(標號20)在pakarongay(編號30)畢業且有組名、成為青年級最低一組時,他們就晉升為老年級,也就是pakarongay no mato'asay(目前是標號19的La dko組);原先擔任laklin這個職務的La fois組(編號21)晉升為青年之父;目前稱為papikdan no kapah的La cipa’組(編號22)則晉升擔任laklin一職。職稱上雖有此更動,但各年齡組組名不變。

|

年齡級 |

編號 |

年齡組名 |

組名意思 |

職名或稱呼 |

|

mato’asay 老年級 |

1 |

La miyot |

說話吞吐 |

kalas(部落耆老;此字亦有「枯枝」之意。到了kalas階層,不再擔負部落公共事務的責任) |

|

2 |

La koyo |

鼠類動物 |

||

|

3 |

La capa’ |

叉形 |

||

|

4 |

La fatad |

半途而廢 |

||

|

5 |

La asang |

女人 |

||

|

6 |

La fodo’ |

洪水 |

||

|

7 |

La tingki |

電燈 |

|

|

|

8 |

La orang |

龍蝦 |

||

|

9 |

La minko |

民國 |

||

|

10 |

La calok |

花冠 |

||

|

11 |

La tongso |

通事 |

||

|

12 |

La taypak |

台北 |

||

|

13 |

La tafok |

砂石 |

mama kapah no mato’asay(字義上為「老年級之父」。如果青年幹部mama no kapah是整個年齡組織老年級與青年級的中間,mama kapah no mato’asay就是位居老年級的中間,有其重要的發言權。mama no kapah,尤其在收穫祭ilisin期間,會徵詢mama kapah no mato’asay的意見。值得注意的是,膽曼的mama kapah no mato’asay與mama no kapah有著重要的關係。前者擔任mama no kapah時,後者往往是那時的pakarongay,也是前者的「傳令兵」。待後者晉升為mama no kapah時,前者則為那時的mama kapah no mato’asay。 |

|

|

14 |

La singpin |

新兵 |

|

|

|

15 |

La iros |

湯匙 |

||

|

16 |

La tokos |

山脊 |

||

|

17 |

La i’ic |

硬的菇類 |

|

|

|

18 |

La singasing |

鈴鐺 |

|

|

|

19 |

La dko |

小蝦 |

pakarongay no mato’asay,或稱tolc no mato’asay,即剛進入老年級,猶如剛進入年齡組織而為青年級的pakarongay。tolc為「發芽」之意。 |

|

|

kapah 青年級 |

20 |

La sking |

考試 |

mama no kapah是青年之父,領導整個青年級,同時是整個年齡組織承上轉下、運作的中間職級。 |

|

21 |

La fois |

星星 |

laklin猶如mama no kapah的左右手,是年齡組織的「會計」,負責祭儀時的殺豬,並以咬人狗挨家挨戶催促婦女前往參與。 |

|

|

22 |

La tapila |

盛飯籃子 |

papikdan no kapah。當mama no kapah與laklin在執行跟整個年齡組織有關的事務時,即由這個職級負責管理他以下的青年級各組。pikd是「轉彎」之意。 |

|

|

23 |

La cipa’ |

生薑 |

|

|

|

24 |

La talid |

瓶子 |

||

|

25 |

La tingting |

秤重 |

||

|

26 |

La sakam |

地名 |

||

|

27 |

La moco’ |

牆角 |

||

|

28 |

La orad |

下雨 |

||

|

29 |

La toto’ |

葫蘆 |

||

|

|

30 |

|

pakarongay,被差使、傳訊之意。屬於見習級,晉升後始有組名。 |

|

【表2】烏石鼻部落年齡組織結構圖。(資料來源:葉淑綾。陳文德略做修改與補充說明)

卑南族的年齡級制

卑南族與前述有年齡級制度的族群一樣都有成人男子會所,卑南族稱為palakuwan(書寫為「巴拉冠」),但是往昔每個卑南族的「社」都有多個有名稱的會所。例如,卑南社(今日的普悠瑪/南王)曾有6個會所,分別是Patrapang、Kinutulr、Barubaru、Kalunung、Gamugamut、Kinaburaw。另一方面,卑南族還有青少年階段的訓練,在卡大地布、普悠瑪、下賓朗等部落也有(或曾有)青少年會所trakuban。值得注意的是,目前每年12月下旬由青少年舉行的年祭,俗稱「猴祭」,是族人舉行迎接新的一年即將到來的祭儀的開始。由於卑南族位處台東平原,經過日本時代以及戰後的教育等政策的影響,會所制度與歲時祭儀曾因而衰微甚至中斷。

|

年齡階段 |

男性稱呼 |

年齡 |

女性稱呼 |

年齡 |

備註 |

|

1. 嬰兒期 |

manuden |

不足一歲 |

manuden |

不足一歲 |

|

|

2. 兒童期 |

lralrakan |

2-13歲 |

lralrakan, tinubilran |

2-13歲 |

女孩子稍大時成為miyatubilr,意為穿著貼身裙tubilr |

|

3. 青少年期 |

trakubakuban (1)maranakan (a)ngawngaway (b)talibadukan (c)mulapus (2)maradawan |

13-18歲 13-14歲 14-15歲 15-16歲 17-18歲 |

meladaladam milrabit |

13-18歲 |

trakubakuban是少年會所(trakuban)成員,此時期又細分為maranakan和maradawan兩個階段,其中,(a)~(c)統稱為maranakan。lrabit是外裙,ladam是練習,意為練習穿著外裙 |

|

4. 青年/成年期 |

miyabetan |

18-21歲 |

paseket milrabit |

18歲-20、21歲 |

男子舉行成年禮,成為成年會所成員。一旦成為miyabetan,老人不能再以kis稱呼青年,而改以tan稱之。paseket是確認,意為正式穿著外裙 |

|

bangesaran |

21歲-結婚前 |

bulabulayan |

20、21歲-結婚前 |

bulabulayan的語根是bulay漂亮、美麗 |

|

|

5. 已婚期 |

alabalabat |

已婚-55歲以下 |

mikataguwin |

已婚-55歲以下 |

kataguwin是「配偶」的意思 |

|

6. 老年期 |

maidrang |

55歲以上 |

maidrang |

55歲以上 |

|

【表3】普悠瑪人兩性的生命過程階段與稱呼。(陳文德製表)

表3是台東市南王里普悠瑪部落理想上關於兩性生命過程階段與相關稱呼。表中呈現青少年階段的男性在青少年會所的訓練有著相當明確的階段與名稱,舉行成年禮之後反而只有隨著生命過程的類稱,例如:見習階段的miyabetan、可婚的bangesaran、已婚的alaalabat以及具有為從青年舉行成人禮資格的老人maidrang。卑南族也有青年級與老人級的區分,但bangesaran以上的男性並沒有類似阿美族的「組名」,這也顯示出兩族或者年齡組與年齡級的差異。換言之,阿美族是條件(如年齡)適合的男性一起進入會所,待數年後從見習者的pakarongay畢業成為青年kapah後有一個組名;卑南族則是適齡的青年的家人,徵詢配偶健在且言行可作為學習榜樣的長者為該青年舉行成年禮。同時舉行成年禮的這些青年可以彼此互稱ali(「朋友」)或以類似阿美語同年組的kapot稱呼,但並沒有「組名」這樣的命名方式。即使他們同時甚至由同一位長者舉行成年禮,不會被視為具有「集體性」意義的社會身分,彼此也不一定會發展出類似阿美族同年齡組友之間的關係。

卑南族更為獨特且有別於阿美族、排灣族、魯凱族、鄒族等有會所制度的族群之處在於,對於男子的稱呼,是隨著他個人生命過程階段的社會身分而有所改變。例如,不論是否襲祖先名或改名,男子出生時有一個自己的名字,但是進入青少年會所、成為最低階的maranakan時,年長級的maradawan就會因該少年的個性而給他另一個名字。例如,給“シカ”(日語的「鹿」)這個名字,表示其動作敏捷。在青少年會所聚會中,就使用這個新名字、取代少年個人原來的名字。到了舉行成年禮時,“シカ”這個在青少年會所階段的個人名字也不用了,而是以“tan”這個表示成年身分的稱呼。等到結婚了,妻家的長輩則以青年所屬的會所名稱稱呼,例如前述普悠瑪的Kalunung、Patrapang等會所。待有了子嗣且年長、配偶健在而可作為「教父」時,年齡相近者各以長嗣之名互稱,他人亦以此指稱,。換句話說,在社會場合中,避免以個人的名字稱之,而是以其生命過程的某種身分作為稱呼。於此,我們看到了生命過程的階段、個人稱呼與社會制度(如家、會所)之間的密切關係。在大巴六九的例子,教父則是把他在成人會所取得的名字傳給他的「教子」,這也呈現出卑南族年齡組織的特色。

避諱稱呼本名的情形已見於日本時代的文獻,族人也常以「禮貌」與否表示這樣的避諱。但若從生命過程來看,名制實呈現以家為中心的親屬關係與會所等其他社會生活領域的複雜關係。在普悠瑪,一位男子結婚而有了孩子,他會以成年禮的圍布包裹長嗣,象徵世代的傳承。具有為青年舉行成年禮資格的老人是必須配偶健在,也就是一個完整的家。這些例子都顯示出家與會所的轉喻。但是名制的使用也呈現家與會所的轉變:少年會所階段有名字,但不是原來的個人名字,往昔是半年期間住在家中,小米收穫祭之後到少年年祭結束則住在少年會所;反之,只以類稱的“tan”作為稱呼是在成人會所階段,而在未婚之前是住在會所。

參考文獻:- 黃宣衛,《阿美族》,台北:三民書局,2008年。

- 陳文德,〈胆曼阿美族年齡組制度的研究與意義〉,《中央研究院民族學研究所集刊》第68期(1989年秋季),頁105-144。

- 葉淑綾,〈重思阿美族的年齡階級組織〉,《東台灣研究》第13期(2009年7月),頁3-28。

- 陳文德,〈名制與社會生活──卑南人的例子〉,收於林志興、巴代主編,《卑南族研究的回顧與展望,第一輯:回凝與前瞻》(台北:山海文化雜誌社,2014年),頁27-62。