八瑤灣事件

緒論

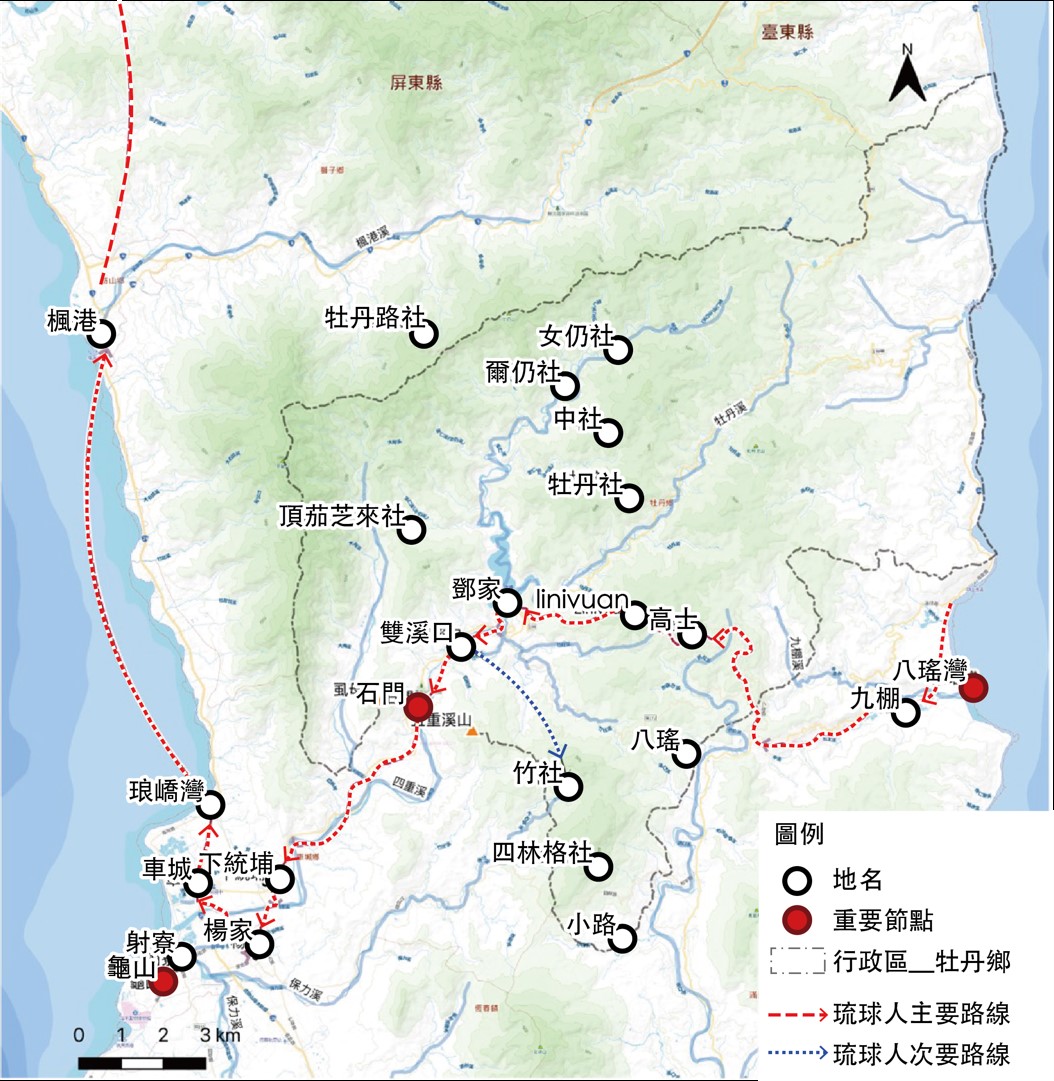

1871年(同治10年)於恆春半島發生的「八瑤灣事件」,又稱為「琉球漂民事件」。事件發生於今屏東縣牡丹鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉等區域,當時琉球人因船舶故障、漂至八瑤灣,66人上岸,後續於四重溪流域遭難,最終僅餘12人存活返回宮古島。

所涉民族

琉球宮古島民,排灣族高士社、牡丹社,車城、保力、統埔周邊地區漢族群等。

事件始末

1871年(同治10年)10月底,琉球宮古島人至那霸中山府納貢後,返程途中遇颱風,二船中其一「山原號」(又稱「春立號」)漂流於太平洋。其中3人溺斃,其餘66人於11月6日至八瑤灣上岸,沿河床往內陸前進,途中遇兩漢人勸說宮古島人於山洞休息,然未達成共識。之後宮古島人持續前進至高士社領地,高士頭目因遵守需協助海漂異邦人士的盟約,令族人備餐並留其過夜。11月8日,因文化習俗之誤解,琉球人逃離部落,主要多抵雙溪河,混亂中54名宮古島人遭高士社人殺害,其餘12人受到商人凌老生及鄧天保之保護,另有少部分人逃至竹社。11月9日,倖存者由鄧天保帶至保力庄庄長楊友旺家庇護休養,楊友旺及其女婿文煜居中協調。

四十天後,12月20日由楊友旺之子楊阿財、姪子楊阿和護送宮古島人搭船至楓港,再轉抵鳳山縣城。12月29日,12人前往臺灣府城。隔年,1872年(同治11年)1月10日橫渡台灣海峽,16日達福州河口,二日後入住琉球館。並於6月2日自福州出發,7日抵達琉球那霸港。

事件結果與後續影響

日本明治維新之後國力逐漸增強,亟欲擴張海外勢力,軍方以八瑤灣事件為由,於1874年(同治13年)出兵台灣,攻擊牡丹社周邊排灣族人,之後清朝被迫派兵前往恆春半島,並透過外交手段介入,最終日軍撤退,清國賠償日軍軍費並放棄對琉球之宗主權,此即「牡丹社事件」。

八瑤灣事件與後續的牡丹社事件使台灣被捲入國際紛爭中,事件之後清國加強在台灣的防務與建設工作,但仍無法阻止後續日本實質的占領台灣。1894年(光緒20年)甲午戰爭清軍慘敗,馬關條約中清國依照日本的要求,將台灣割讓予日本,開啟台灣長達50年的日本殖民統治史。

【圖1】1871年琉球人行進路線。(圖片來源:許勝發,《牡丹鄉轄區舊社調查研究成果報告書》,2022)

參考文獻:- Edward H. House,《征臺記事——武士刀下的牡丹花》(陳政三譯),台北:原民文化,2003年。

- 黃得峰、王學新,《處蕃提要》,南投:國史館臺灣文獻館,2005年。

- 林修澈,《牡丹社事件1871-1874》,新北:原住民族委員會,2020年。

- 平野久美子,《牡丹社事件靈魂的去回》(黃耀進譯),台北:游擊文化,2021年。

- 高加馨,〈牡丹社群的歷史與文化軌跡──從排灣族人的觀點〉(台南:台南師範大學鄉土文化研究所碩士論文,2001年)。