-

M都市原住民

-

I

-

H都市 tû-sṳ原住民 ngièn-chhu-mìn

-

T都市 to-tshī原住民 guân-tsū-bîn

-

J都市 とし原住民 げんじゅうみん

-

Eurban indigenous

-

21PAN 泛族群 Pan ethnic groups

都市原住民

概述

人會因就業、教育、結婚等因素由甲地遷移到乙地,原住民也是如此。自1960年代經濟結構改變後,原住民開始到都市謀生,形成原住民遷移到都市的現象。到2025年(民國114年)7月,都市原住民已超過其總人口數的一半以上(51.83%)。顯然,半數以上的原住民居住在都市中。在此,首先說明都市原住民的意義。

定義

有關都市原住民的定義莫衷一是,大致有:

1.住在都市的原住民:指從傳統原住民鄉、鎮、市遷居到都市長期居住的原住民及其後代。

2.遷居到都市的原住民:指有遷徙經驗從原鄉遷到都市的原住民。

3.原民會的定義:依原住民族委員會的定義,所謂的「都市原住民」係指不居住在30個傳統山地原住民鄉及25個平地原住民鄉(鎮、市)的原住民。這個定義自政府遷台以來一直延用著。

主要分布位置、族群

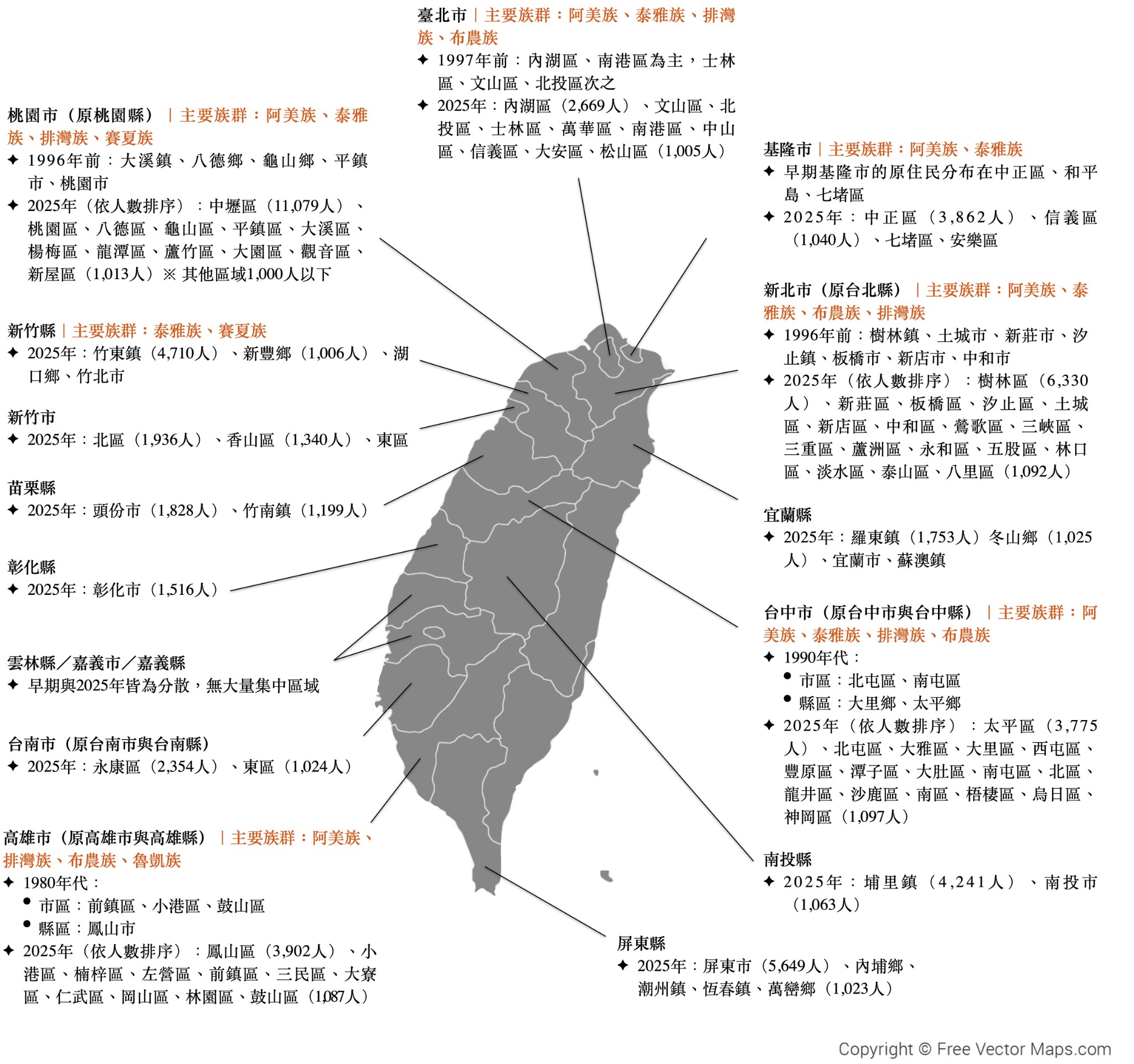

由於原住民族委員會定義非原住民地區為都市原住民居住的區域,所以除花蓮縣和台東縣外,從宜蘭、基隆、台北一直到屏東都是都市原住民的分布位置。然而,依照2025年(民國114年)的人口資料來看,都市原住民的主要分布位置依次為桃園市、新北市、台中市、高雄市、台北市、屏東縣、台南市、新竹縣、基隆市、宜蘭縣、南投縣、彰化縣、苗栗縣、新竹市,這些縣市都市原住民人口均在5,000人以上,其餘縣市則不多。其中以桃園市最多,達77,782人。各縣市都市原住民分布及人口數如圖1所示。

【圖1】都市原住民分布縣市與人數。(編輯部依作者原文繪製)

政府公布人數、人數演變

依長老教會的估計,約在1960年(民國49年)時,北部都市原住民約200人。又根據戶政統計,1962年(民國51年)底時,都市原住民為5,575人,至2025年(民國114年)都市原住民已超過其總人口數的一半以上(51.83%)(詳見表1)。由表1可知,都市原住民人口數及其占原住民比率均節節升高,已超過原鄉原住民,顯示原住民亦如一般人一樣呈現向都市集中的現象。

【表1】都市原住民佔原住民的百分比。

|

年代 |

人數 |

百分比 |

|

1962 |

5,575 |

|

|

1966 |

8,433 |

|

|

1971 |

12,773 |

|

|

1985 |

21,643 |

14.82% |

|

1991 |

54,660 |

15.82% |

|

2002 |

147,365 |

34.07% |

|

2006 |

185,880 |

39.14% |

|

2011 |

226,198 |

43.50% |

|

2016 |

257,224 |

46.5% |

|

2021 |

282,762 |

48.69% |

|

2024 |

312,601 |

51.11% |

|

2025 |

321,576 |

51.83% |

遷移背景

在1960年代台灣由農業社會逐漸轉型到工業社會,原住民才開始遷移到都市。起初,遷移到都市的原住民不多,成為「看不見的群體」,直到1970年代突然增加,再到1980年代大量遷移,引起關注。這種遷移現象的解釋以推拉理論居多。由於都市經濟發展快速,就業機會增加,原鄉農業發展受限,加上若無原住民保留地,更驅策他們離開原鄉,前往都市尋找就業機會、謀生。這種原鄉推的因素,加上都市拉的力量,再加上鄉親口頭傳播,遷移到都市的原住民漸漸增加。然而,由於平地原住民沒有保留地,所以,移居到都市的原住民主要以平地原住民居多,如阿美族。

早期遷移到都市的原住民,主要以漁業、礦業和建築業(板模)為最主要的行業,隨後因工商業的發達,也吸引原住民從事這些工作。這些工作決定都市原住民的聚居位置,也形成原住民的都市部落。在基隆從事漁業的原住民,主要為阿美族,形成中正區八尺門、八斗山莊、中正路漁會附近等都市部落。從事礦業的原住民主要集中在新北市瑞芳海濱里快樂山部落、土城,但礦業式微後,原有的聚集地區有些消失,但有些地方仍留存,如土城海山煤礦附近社區。從事建築業的原住民主要集中在新北市汐止山光社區、三峽三鶯部落、新店溪洲部落等,之後改建為國宅,原有的聚集地區消失。從事製造業的都市原住民也形成都市部落,如桃園市八德區的僑愛新村、儲蓄新村等。另有些都市原住民選擇在河邊自行搭建住宅,形成違章建築,成為都市邊緣人,如新北市三峽三鶯、南靖、福爾摩沙、北二高、新店小碧潭、溪洲,桃園市大溪撒烏瓦知、崁津、高雄市前鎮區原運河邊的拉瓦克等部落。這些都沒有產權,屬於違章建築,其中,三鶯、溪洲、拉瓦克等部落在政府協調下異地自行重建,會在異地以新面貌出現。如三鶯部落成為新三鶯部落,溪洲部落成為新溪洲部落。

變遷

原住民因就業、工作、教育、結婚等因素遷移到都市後,面臨許多問題,其中以居住為最大問題。台灣因經濟成長,已擠入開發國家之林,再加上人口往都市流動,形成都市人口密集的現象,於是居住的問題於焉產生。儘管「住者有其屋」是普羅大眾追求的目標,也是政府施政的重點之一。然而,近40年來,土地飊漲,房價節節上升,都市房地產已上漲了10倍之多,民眾只能望房興嘆。都市大居不易,已成升斗小民都感到都市居住問題的嚴重性。這對離鄉背井到都市一求溫飽的異鄉遊子或原住民更是如此。因此,住房是都市原住民的最大問題。一般而言,都市原住民的住房可分為住在工廠或公司的工舍、租屋居住與私自在市郊或河床邊搭建房屋。主因是都市原住民房屋自有率偏低,且房價負擔能力或租金負擔能力較差,於是有些都市原住民就私自在市郊或河床邊搭建房屋,如三峽南靖部落。

在河邊私自搭建情形顯然和土地、產權有關。這些河邊所蓋的違建房屋沒有土地所有權,會面臨強制拆除或迫遷的命運。例如,新北市三峽三鶯與新店溪洲部落,在當地族入與政府相互合作下異地重建,展現新的面貌,成為新三鶯部落與新溪洲部落,這對原住民的文化保存影響很大。

原住民定居都市後,面臨的教育問題有文化與族群的認同,學校教材與教學內容缺乏原住民文化,因而難以找到文化認同感,主流價值觀可能讓原住民學生隱藏族群身份。其次是子女面臨教育資源的不平等,有些原住民家庭較為弱勢,無力提供學習資源,或隨工作住於工寮,居住地點不定,無法專心向學,再者父母教育程度低,無力協助子女學業。此外,歧視與偏見造成自我認同的困擾、而家庭與社區支持不足也是問題。

偏見是一種態度,歧視是一種行為。都市原住民除在教育、租屋上臨歧視外,在職場上也面臨歧視的問題。對都市原住民的歧視早期主因是教育程度低、入生地不熟等。然而,引進外勞後,由於外勞較為廉價,都市原住民的就業機會,形成新的歧視。

相關抗爭、運動

原住民社會運動始於1983年(民國72年)5月1日「高山青」雜誌的創刊與啟發。之後,「臺灣原住民權力促進會」(原權會)的成立更是原住民社會運動的重要里程碑,也是最關鍵的社會運動團體。藉著原權會,發揮動員及整合社會資源的力量。經過10多年的持續努力之後,也繳出許多成果。由於這些社會運動主要在都市運行,所以也是都市原住民社會運動的結果。這些運動包括土地議題、自治、正名、轉型正義、反對歧視等。原住民正名運動、還我姓氏運動、推動母語運動、成立專責中央行政機構是其完成的成果。然而還我土地運動、設立原住民自治區等尚未完全實現。

在還我土地運動中,與都市原住民有關的則屬在市郊或河床邊搭建房屋。由於這些房屋沒有產權,因而面臨拆遷的命運,有些異地重建,如新北市三峽區三鶯部落異地重建形成新三鶯部落。有些仍在原地,如新北市三峽區南靖部落。

現況

都市原住民主要靠都市部落保存與維繫原住民傳統文化,都市部落主要有國宅或河川(如新店溪、大漢溪)邊自行搭建違章建築為主。國宅如台北市內湖區東湖國宅、新北市新店區中正國宅、三峽區隆恩埔國宅等。在大漢溪邊搭建的住屋有新北市三峽三鶯、南靖、福爾摩沙、北二高、桃園市大溪撒烏瓦知、崁津,在新店溪邊搭建的住屋有新店小碧潭、溪洲、高雄市前鎮區原運河邊的拉瓦克等部落。另外,基隆市八尺門、新北市山光社區、新三鶯部落、新溪洲部落等亦是都市原住民部落。

主要透過豐年祭、原住民運動會等活動維繫原住民的文化認同、體驗傳統文化。另外透過工藝講座、音樂、舞蹈等活動,達到文化傳承、凝聚族群的動力。

參考文獻:- 林金泡,《台北市、高雄市山胞居民生活狀況調查研究》,台灣省政府、台北市政府、高雄市政府贊助,1981年。

- 謝高橋、張清富,《台北市山胞生活需求與輔導業務研究》,台北市:台北市政府民政局委託專題研究報告之二,1992年。

- 蔡明哲等著,《臺灣原住民史。都市原住民史篇》,南投市:臺灣省文獻委員會,2001年。

- 楊士範,〈都市阿美族工地板模工班的勞動過程:一個日常生活史角度的考察〉(台北:國立政治大學社會學系博士論文,2015年)。

- 李重志,〈臺灣都市原住民研究相關學位論文之回顧(1987-2015)〉,《原住民族文獻》第29期(2016年10月),頁34-41。