第二次逢坂事件

緒論

1933年(昭和8年)11月15日上午7時所爆發的第二次逢坂事件,是由台東新武呂溪北岸的杜庫坂社(Istukban)與布拉克桑社(Bulaksang)布農族人,針對關山越警備線上的逢坂駐在所所發動的襲擊行動。雖然當局曾發動炮擊威嚇與大規模搜查,但最終於花蓮港廳以歸順式型態處置投降的族人,並將之移居至花蓮卓溪,牽連族人未受到報復懲罰。

所涉民族

本事件所涉民族為新武呂溪上游北岸的杜庫坂社、布拉克桑社,此為台東布農族於鄰接花蓮港廳交界處的大部落,以郡群及巒群為主。

事件背景

依據日本時代警察通訊期刊《理蕃之友》(1933年12月號)報導,事件發生背景有二:其一為1932年(昭和7年)5月間,新武呂溪北岸的杜庫坂社(Istukban,今台東縣海端鄉境內)與利稻方面族人,曾試圖竊取駐在所改建工程所用之自來水鐵管,這些水管可以用做製造槍管。日警發現後,加以嚴厲責問、查察、沒收槍械,並交付勞役處分,讓兩社族人相當不滿,曾有情報指出族人欲襲擊霧鹿、薩庫薩庫等地駐在所。其二,1933年(昭和8年)布拉克桑社領袖Anu復因製作火藥的硝石遭沒收而心生不滿,曾於10月2日起被羈押於里壠支廳處分數日,釋放後揚言報復。由此,本事件起因始於日本人對於台灣原住民族的槍械扣押沒收政策,加之對於貿易交換的嚴格管制,致使族人為求生計得向警方貸借槍械,或私自製造,致使族人反彈,而肇生本起事件。

事件始末

依前引用《理蕃之友》對於事件報載內容,逢坂駐在所當日值班人員土森巡查指派警手3人進行道路修補作業,上午7時30分左右所轄杜庫坂社村民Ciang與其妻Palahu前來申請往利稻社(Litu,今台東縣海端鄉利稻部落)的通行許可;同時也有同社的Dahu與其妻Abus來販賣蔬果。另有數名同社族人前來閒談,過程中忽然襲殺土森巡查,而潛伏於駐在所周邊10餘名族人趁勢突擊殺害宿舍內子女,並造成土森夫人重傷,取走槍械彈藥後離去,而當時人在台北的田村巡查家屬躲入廁所而得倖免。鄰近的新武路駐在所(Samuluh,今台東縣海端鄉新武部落)因為逢坂駐在所的電話無人回應,該所巡查王丸與品川駐在所(今台東縣海端鄉境內)的森本巡查各自前往逢坂駐在所位置查線,途中王丸遇到目擊事件的布農族人,得知消息立即通報,森本巡查抵達逢坂確知被害事實後,立即向新武路駐在所的小澤警部補通知訊息。

事件發生後,台東廳調派59名警察部隊增援,同時由薩庫薩庫(Saksak)與摩天砲台(Bacingul)向新武呂溪北岸山區實施砲擊,威嚇族人。同時組織3支搜索隊由關山警備線布拉克桑方面、高雄州大關山方面與花蓮港廳八通關方面實施搜索,12月3日布拉克桑方面搜索隊由佳保駐在所(今台東縣海端鄉嘉寶地區)向沙沙比社(Sasalvi,今台東縣海端鄉境內)挺進;之後花蓮港廳方面人員搜索廳界附近的崙天山、布拉克桑山一帶,12月7日在清水溪巴蘭薩知庫山附近發現Ibi、Biung等人共3戶18人,13日又在新康山發現2戶14人,17日則在清水溪上游沙沙比社(Sasalvi)舊社附近找到了指揮官Anu等5戶44人。眾人來到玉里支廳下交出所有武器彈藥請求歸順。經由總督府與兩廳商討,決定在交出土森巡查部長頭骨與槍枝、協助者並且遷徙到指定地點的前提下同意舉行謝罪儀式。隔年1月18日,布農族人在玉里支廳內由警務局代理局長和兩廳廳長見證下舉行謝罪儀式。

事件結果與後續影響

事件發生後,布農族突擊隊成員交出武器彈藥投降。日本政府在玉里支廳舉行謝罪儀式,布農族人交出槍枝與土森巡查的頭骨,並接受遷徙至指定地點的處分。儘管總督府未進一步發動大規模鎮壓,但此事件導致日本警察對布農族的監控更加嚴密。

《理蕃之友》1934(昭和9年)2月號記載,事件發生後,霧鹿教育所(Bulbul)教師松本嘉重觀察到學童的動搖與不安。部分學生家長因參與搜索行動,使得師生關係出現緊張。隨著時間推移,原住民族群內部對於總督府治理的態度出現分化,部分族人選擇順應日方政策,而部分則保持隱性抵抗。同年11月15日,日本當局在里壟支廳舉行「弔魂碑」建立儀式,以紀念逢坂事件中殉職的日警,並藉此向當地族人施加政治威懾。這座紀念碑象徵著日方對布農族的權力展現,意在強化殖民統治的正當性。

相關文化資產

目前,台東縣海端鄉公所在事件發生地點附近設立紀念碑,推測可能與日本時代的弔魂碑位置重疊。根據口述歷史,逢坂駐在所曾存有神祠與鳥居遺構,然而現今已遭掩埋,僅存農地。若進行系統性考古發掘,可能發現駐在所的水泥遺跡。然以上遺跡目前都尚未有文化資產身分。

相關研究概況

本事件雖無研究專著,但謝博剛曾以卑南溪流域布農族地區近代史研究為題完成學位論文,其內容涵蓋與本案相關的區域歷史結構及過程。

【圖1】位於台東縣海端鄉南橫公路上的「逢坂事件紀念碑」。(謝博剛拍攝,2025年)

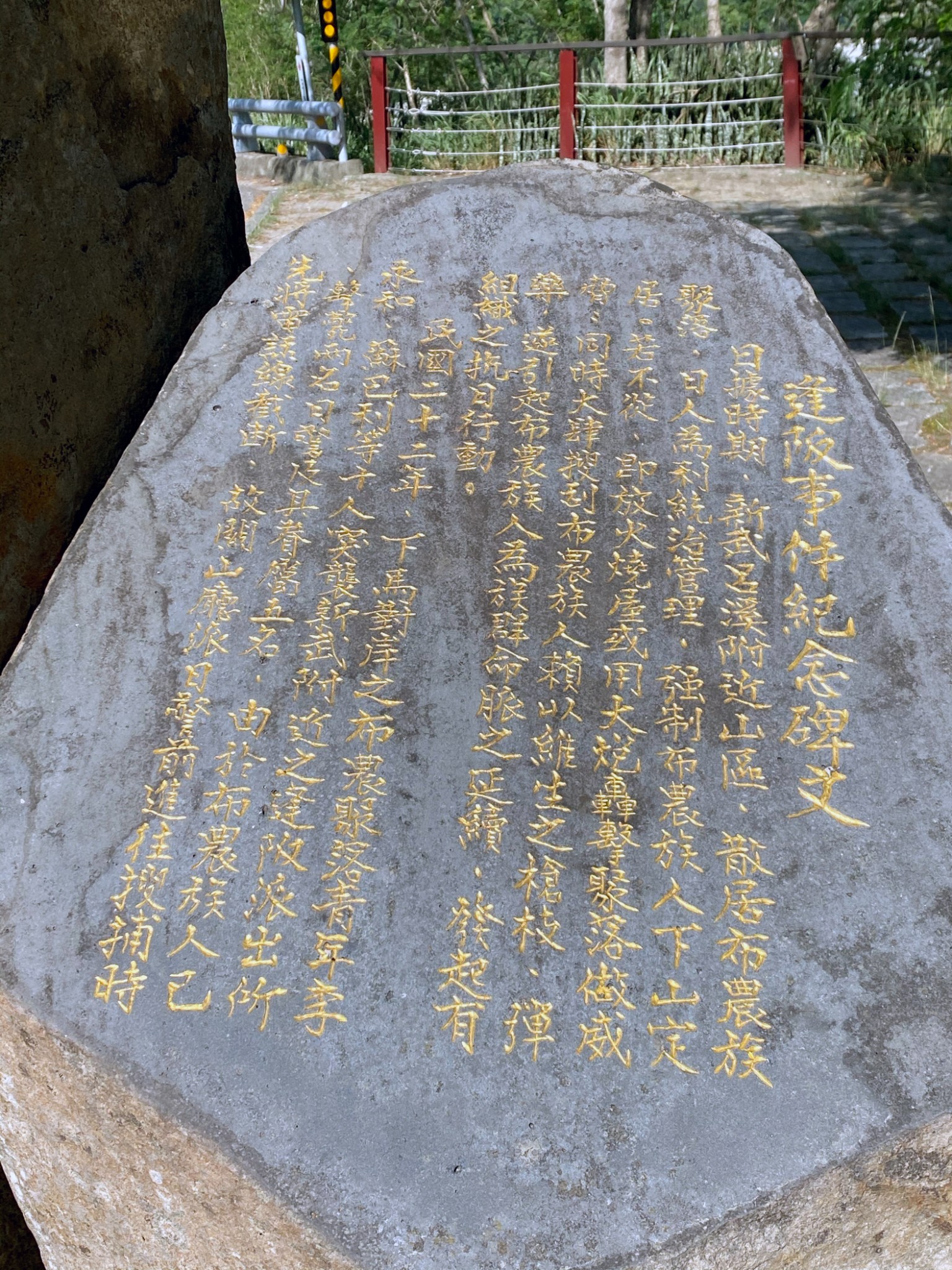

【圖2】「逢坂事件紀念碑」碑文。(謝博剛拍攝,2025年)

參考文獻:- 臺灣總督府警務局編,《理蕃の友(復刻再版發行)》,東京:綠蔭書房,1993年。本書有中譯本。陳連浚、黃幼欣、陳瑜霞譯,《理蕃之友 中文初譯本》(新北:原住民族委員會,2016年)。

- 青木說三,《遙想當年臺灣:生活在先住民社會的一個日本人警察官的紀錄》(張勝雄譯),台東:東臺灣研究會,2020年。

- 謝博剛,〈中介著的視點:卑南溪流域布農族地區近代社會影像誌(1880-1950)及博物館再現〉(台北:國立台灣大學人類學研究所博士論文,2022年)。