下三社事件

緒論

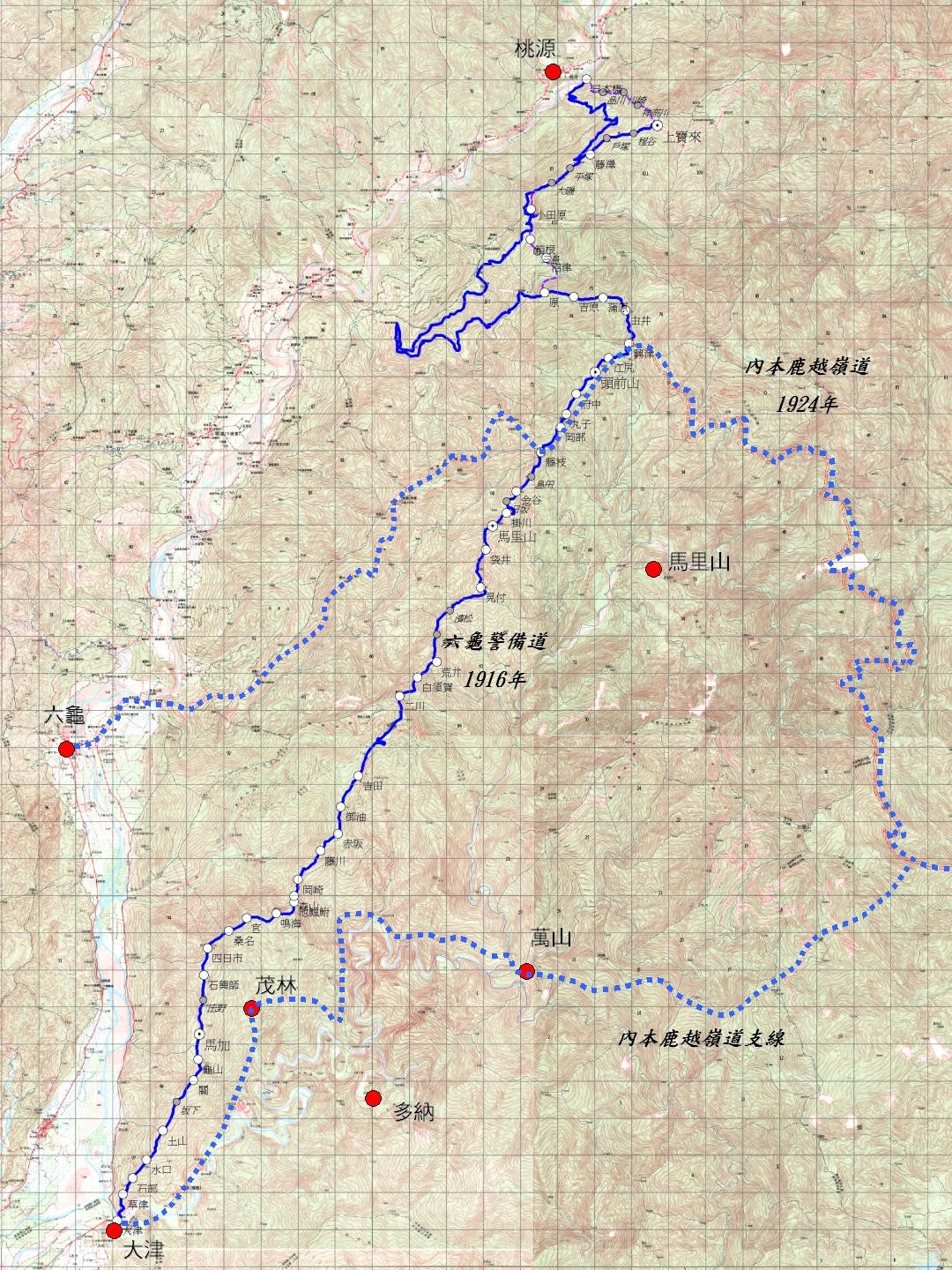

下三社事件為1903-1915年間(明治36年至大正4年)六龜附近及濁口溪流域的魯凱族下三社族人、馬里山溪周邊布農族郡群遭受日警攻擊的一連串事件。最終日警於1916年(大正5年)設置南北向的六龜警備道,封鎖東側線內的原住民族群,日警勢力一度在封鎖線內消失,至1925年(大正14年)後才又積極進入並逐漸掌控該區域。

所涉民族

布農族郡群,魯凱族下三社茂林、多納、萬山等社,漢族群,大武壠族,日本人。

事件背景

事件最初為漢族群移民墾拓,進入國家體制後為樟腦事業等之侵入原住民族傳統領域,造成武裝衝突。而居於荖濃溪流域的大武壠族亦遭涉入。

1903-1911年的襲殺事件

1903年(明治36年)11月初,一位日本警察於六龜附近的二埤仔(荖濃溪左岸)被平埔族人殺害,日警誤以為是茂林社族人所為,隨即組織搜索隊攻擊茂林社,此為歷史上日警第一次襲擊茂林社。之後日警繼續東行,擬攻擊多納社,多納社族人據斷崖天險防守,後來日警因山砲損毀及人員負傷而撤退。

1904年(明治36年)蕃薯寮廳(旗山)附近街庄保正及壯丁團長向日警請願攻擊茂林社,日警4月期間再度襲擊茂林社,造成茂林社族人大量死傷,族人避居sdalae、bedemuda古茂林,茂林社成為廢社,直到1909年(明治42年)因為爆發流行病,在日警的勸誘下,族人才又再度遷回茂林社,而日警也正式在茂林社設置駐在所。之後,南部的魯凱族各社除居於濁口溪上游的萬山社之外,都陸續於武力攻擊後「歸順」於日本政府。

1911年(大正1年)日警武力攻擊排灣族拉瓦爾群的大社及沙莫海社,整個事件自4月大社族人襲殺日警,到日警組織「討伐隊」攻擊拉瓦爾群的部落,最後拉瓦爾群原住民被迫歸順,一直持續到同年9月底才結束。由於排灣族拉瓦爾群與茂林社、多納社自古即保持婚姻關係,日警為防範茂林社、多納社加入此次的抗日行動,乃增強駐守於茂林社的的警力。在武力進攻拉瓦爾群部落後,又於茂林社持續配置大量守備隊持續防守兩個月。整個事件中,多納社族人曾有協助拉瓦爾群大社抗日的情形,但茂林社族人則自始至終皆未參與或協助抗日的行動,顯示茂林部落的勢力受到1904年(明治36年)攻擊事件的重創之後仍未回復。

六龜里事變

1910年代前後,為封鎖布農族郡群原住民於山地區域內,日警曾於東部的山麓地帶設置通電鐵絲網之防備線,造成布農族郡社群物資交換的不便,加上對於台灣總督府槍枝收繳命令的抗拒,乃轉而襲擊西部的六龜一帶住民及官吏,1914年(大正3年)年底起二度襲擊上寶來駐在所。1915年(大正4年)8月18-22日,郡群原住民再次襲擊山腳地帶的庄民及腦寮,連續5日多達27人受害,史稱「六龜里事變」。事件之後,除上寶來一帶仍在日警的保護中,荖濃溪左岸大部地區幾乎都陷入原住民襲擊的範圍內,三井腦寮的腦丁乃全部撤退下山,土壠灣發電所則派巡查及壯丁嚴密警戒中。

此事變為布農族郡群的馬里山社及內本鹿社所發起,日警認為受幾個因素影響,包含事件稍早的6月六龜附近的通事柯知等人利用「噍吧年事件」的情勢,煽動原住民發起襲擊。而8月中旬台東廳新武路一帶霜山木社、大崙社、哈比(Habi)社等原住民百餘人,曾一度聚集於拉庫拉庫社,擬襲擊上寶來駐在所,也增強馬里山及內本鹿地區原住民的反抗情緒。此外,先前為防止其他攻擊事件,而將原本配置在荖濃溪左岸各類設施移往荖濃溪右岸及甲仙埔地帶,也讓防備出現漏洞,這些都可能助長山區原住民攻擊的機會。

六龜里事件後,原住民反抗日警及出草襲擊的情勢逐漸向南方蔓延,為避免多納社族人協助抗日,多納駐在所曾命令該社原住民撤退,但反遭到多納族人抗拒,甚至攜帶長槍包圍巡查,後經茂林駐在所援救,日警才勉強得以脫身。8月22日茂林駐在所附近又有原住民數十人埋伏,日警為增強防備,多納駐在所因而裁撤,員警併入茂林駐在所擔任警戒。又為防止兩社叛變,日警遂誘騙兩社社民共7人下至六龜里作為人質,使得茂林及多納社沒有參與後續的反抗日警的行動。

但日警欲追擊內本鹿地區的布農族人,只能借道濁口溪流域下三社群的道路,並以下三社群部落內的駐在所作為前進基地,才能進一步將警察勢力深入內本鹿地區。由於萬山社始終被日警認為與布農族郡群共同抵抗日本政權,1915年(大正4年)12月初,日警組織「討伐隊」進攻下三社群最東北側的萬山社,部隊挺進到濁口溪與馬里山溪匯流口附近的dagawu時,山砲發生故障,又遭遇萬山族人在山稜線上dasabuhae處的防禦工事抵抗,攻勢受挫,因而於同年12月底撤退,萬山社族人便憑藉地形天險,暫時阻擋了日警的攻擊,成為濁口溪流域整個事件後續發展中唯一沒有遭受日警攻擊的部落。

六龜警備道

為了防範布農族郡群的反抗,1915年(大正4年)10月日警緊急設置「六龜特別警備線」,其區域涵蓋荖濃溪左岸的美瓏至南三合溪之間,南北總長約40公里。而台東、花蓮港兩廳的山腳地帶因設有通電鐵絲網的防備線,布農族郡群被封鎖於警備線之內,難於從該方向出草或交換物資,便轉而襲擊西部六龜里支廳沒有通電鐵絲網的防備線,並且有逐漸頻繁的趨勢。

為了更有效地保護六龜附近三井、櫻井的樟腦製造業、土壠灣發電所及其他荖濃溪開墾區居民的安全,日警最終於1916年(大正5年)12月完成設置南北向「六龜警備道」,自六龜里支廳座爾(桃源)移民地對岸之荖濃溪左岸,沿山坡上昇至上寶來駐在所後轉南沿山脊線抵美瓏山,再向東直下寶來溪(七坑溫泉附近),越溪後順著溪南山西側稜線上昇至溪南西峰後轉向朝南之稜線抵藤枝附近,穿越邦腹溪上游中心崙(寶山)東面高地的西側半山腰,再走上馬里山(此時為布農族郡群的部落)西面的榆油山,順稜線經過鳴海山、網子山(馬軋山)下至濁口溪溪口(大津)止,長度約為58公里,全線共設置監督所4處,分遣所54處,當時分遣所的名稱命名乃仿日本江戶時期東京到京都東海道線上54個驛站的名稱(如圖1、2),反映了殖民時期的文化橫向移植現象。

六龜警備道的影響

六龜警備道主要目的在將布農族郡群圍堵於東側的中央山脈內,但實際上對鄰近六龜地區的魯凱族下三社的影響似乎更為明顯。

六龜警備道完成後,初期的確對於布農族郡群產生生活上的威脅,因此各分遣所據點也經常成為原住民襲擊的目標。至1920年(大正9年)之後,警備道沿線遭原住民偷襲的事件才逐漸減緩。由於長期的封鎖,原住民逐漸感到生活物資短缺所帶來的生活壓力與不便,陸續有馬里山附近的原住民願意藉「歸順」日本政府或申請,以移入警戒線內,而日警也較有機會深入警戒線外的區域探查原住民部落。

隨著「理蕃政策」的改變,日本人嘗試深入原住民領域,東西向橫貫中央山脈的越嶺道逐漸開拓,繼之以「集團移住」作為後期的「理蕃」施政重點,大舉將原住民部落遷移至山腳地帶,亦即移至警備道的內側或駐在所週邊;同時,警戒線外的原住民大規模反抗行動減少,六龜警備道漸喪失原本封鎖的功用,設置之初日夜均送電的鐵絲網防線,至1925年(大正14年)改成僅於夜間送電,隔年全面停止送電,1930年(昭和5年)之後六龜警備道大致上已失去原先防備原住民之功用,而成為週邊道路聯絡網的一部分。

事件結果與後續影響

1915年(大正4年)六龜里事件之後,日本人於1916年(大正5年)設置六龜警備道封鎖周邊山區,影響封鎖區域內族人對外的物資交換。之後馬里山及內本鹿地區的布農族郡群人逐漸自動或接受日警安排,移居至警備線內或山腳地帶。此警備道的設置也使南方濁口溪流域魯凱族下三社被納入包圍封鎖的範圍內,造成區內短時期無日警勢力進駐,至1925年(大正14年)之後日警勢力才再度進入下三社地區。1925年(大正14年)多納重新設置駐在所,1933年(昭和8年)萬山社正式有日警進入,成為台灣山區原住民日警勢力最後抵達的區域之一。

相關文化資產

下三社事件範圍內,有六龜警備道、具武裝保護圍牆的電廠取水口設施、茂林舊社、萬山舊社、多納等遺跡。其中茂林舊社已具有法定文化資產身分,由高雄市政府於2003年(民國92年)以「茂林得樂的卡(瑪雅)部落舊址」之名登錄為歷史建築。

【圖1】日本東海道沿線各驛站示意圖。(許勝發繪製)

【圖2】六龜警備道附近情勢示意圖。(許勝發繪製)

參考文獻:- 臺灣總督府警察本署編,《理蕃志稿》一至三卷,台北:臺灣總督府警務局,1918-1932年。本書有中譯本。陳金田、宋建和、吳萬煌、古瑞雲等譯,《日據時期原住民行政志稿》一至三卷(南投:台灣省文獻委員會,1997-1998年)。

- 臨時臺灣舊慣調查會,《番族慣習調查報告書 第五卷》第一冊,台北:臺灣總督府蕃族調查會,1920年。本書有中譯本。中央研究院民族學研究所編譯,《番族慣習調查報告書第五卷》第一冊(台北:中研院民族所,2003年)。

- 臺灣總督府警務局理蕃課,《高砂族調查書 第五冊》,台北:臺灣總督府警務局理蕃課,1938年。本書有中譯本。中央研究院民族學研究所編譯,《高砂族調查書 蕃社概況》(台北:中研院民族所,2011年)。

- 林滿紅,《茶、糖、樟腦業與晚清台灣》台灣研究叢刊第115種,台北:臺灣銀行,1978年。

- 藤井志津枝,《台灣原住民史:政策篇》,南投:台灣省文獻委員會,2001年。