原住民礦工1984年三大礦災

前言

1984年(民國73年)一年之內,台灣北部煤礦場陸續發生海山礦災(6月20日)、煤山礦災(7月10日)、海山一坑礦災(12月5日)等三起重大礦災,總計造成270人死亡,其中又有多數為來自花東地區的阿美族人。三起礦災讓政府加速輔導礦廠轉型,直至2000年,台灣煤業正式結束。

海山礦災

位於台北縣土城鄉永寧村之海山煤礦創立於日本時代,前身是山本義信於1915年(大正4年)開創之「山本炭鑛」。戰後,1953年(民國42年),政府公布「公營事業移轉民營條例」,標售「海三煤礦」,由瑞芳李家「瑞山煤礦股份有限公司」承購。由於「海三」名稱與「瑞三煤礦」相近,1956年(民國45年),改為「海山煤礦」。李建和擔任董事長,此次災變時董事長為李儒芳。

1960年代因工人不足,海山礦主遠赴花蓮、台東招募阿美族工人。為安頓這些礦工及其家屬,公司在選煤場後方斜坡蓋了5-6棟木造工寮,當地人叫它「番仔寮」。後來搬進來的阿美族人越來越多,公司又在下方蓋了13間磚造建築,人稱「十三棟」。之後又在十三棟旁加蓋4棟工寮,稱作「四座寮」。

1980年代,海山煤礦總共有八百多位工人,其中超過半數為原住民,約有500位。海山煤礦災變後,台灣世界展望會「台北縣山胞生活服務中心」到礦場宿舍慰問災民。發現工寮的光線幽暗,地面潮濕。每戶住家沒有隔間,且共用廚房及浴室,居住環境極為惡劣。

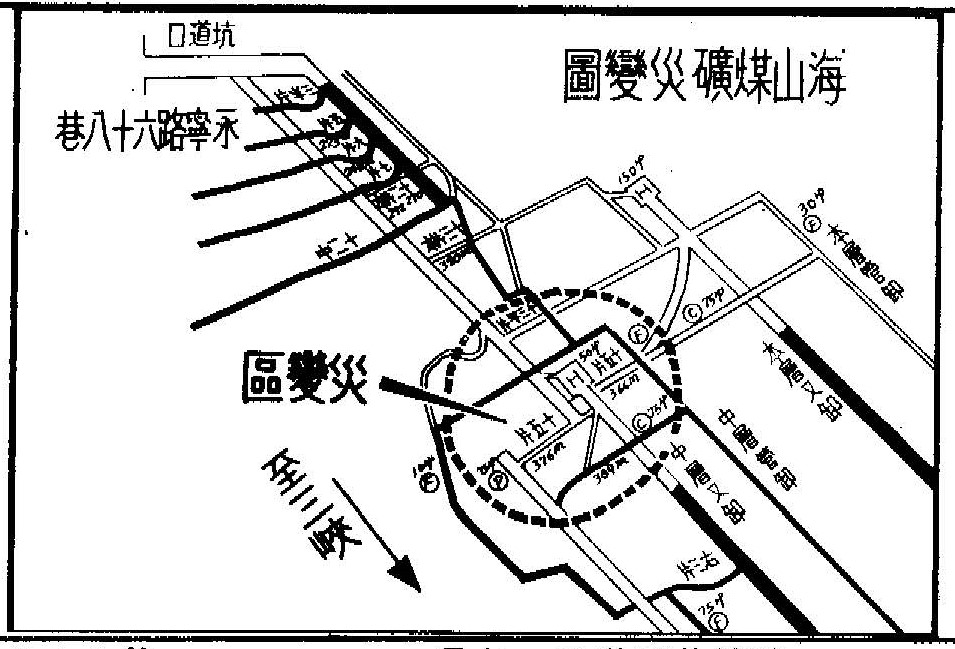

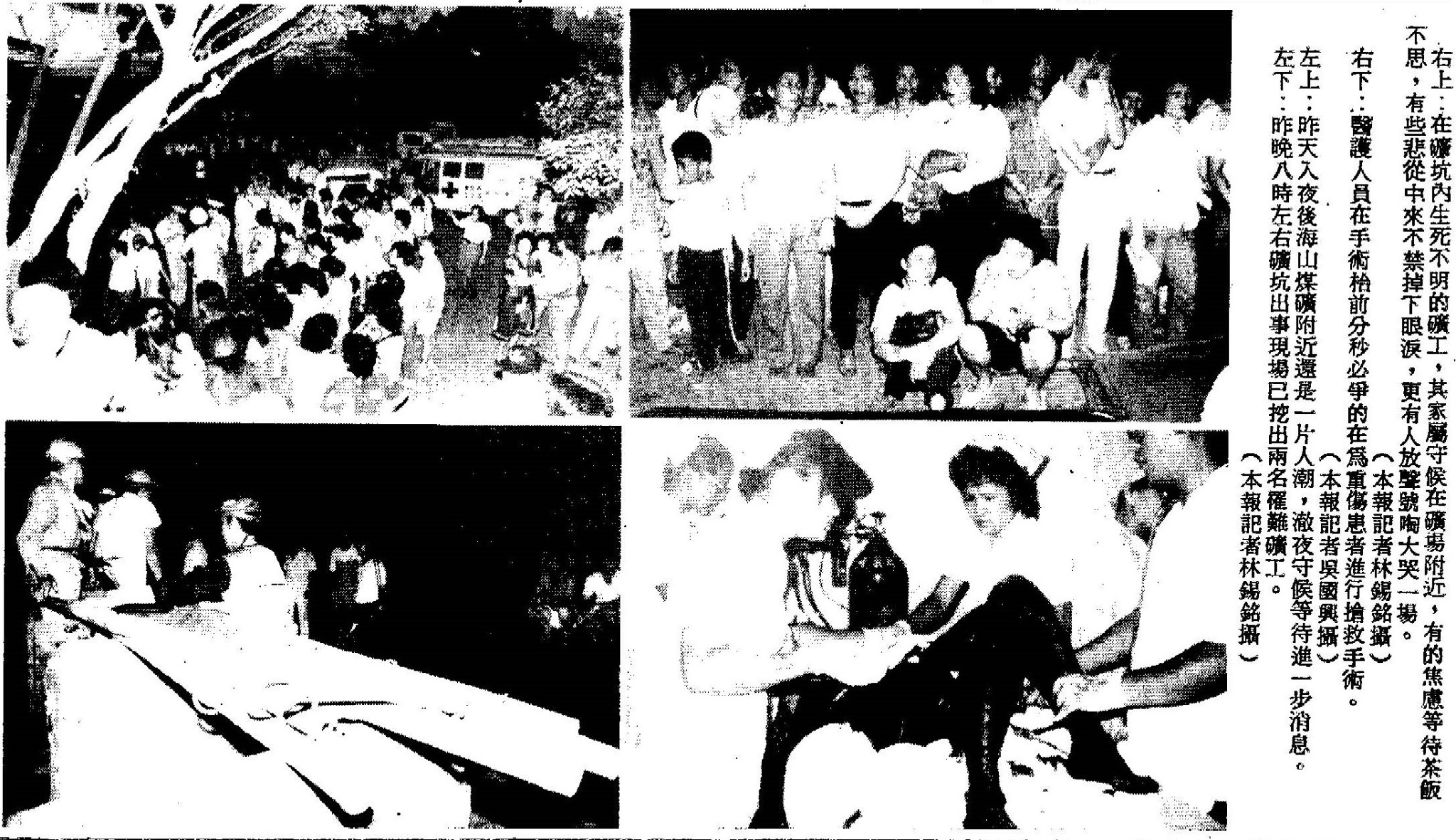

1984年(民國73年)6月20日下午,海山煤礦因台車第七車和第八車插銷沒插好,導致台車滑落撞擊高壓電,火花進一步引發塵爆,導致嚴重落磐災變。當時有百餘名礦工受困於礦坑內,搶救過程有少數礦工自行爬出,及輕重傷者送醫治療外,共造成74人罹難,其中有38位來自花東的原住民。

煤山礦災

海山煤礦災變後,政府命令海山煤礦所有礦坑暫停開採,並對各地煤礦實施安全檢查。而倖存的一部分阿美族礦工迫於生活壓力,又輾轉到台北縣瑞芳鎮海濱里的煤山礦坑工作。煤山煤礦是新開礦場,開採時間還未達10年,負責人是簡士成,礦工有兩百多位。

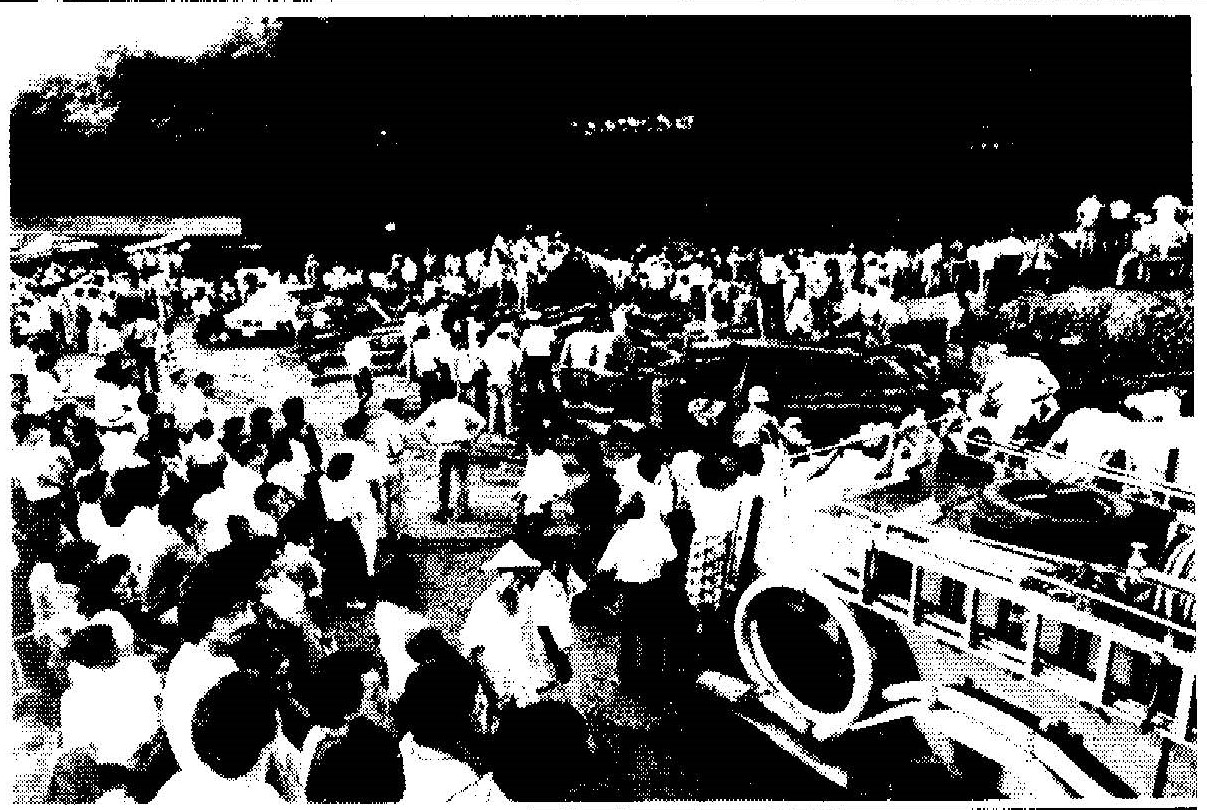

7月10日,煤山煤礦繼土城海山礦災(6月20日)不到一個月,又發生一場更大的災變,結果造成103人死亡。

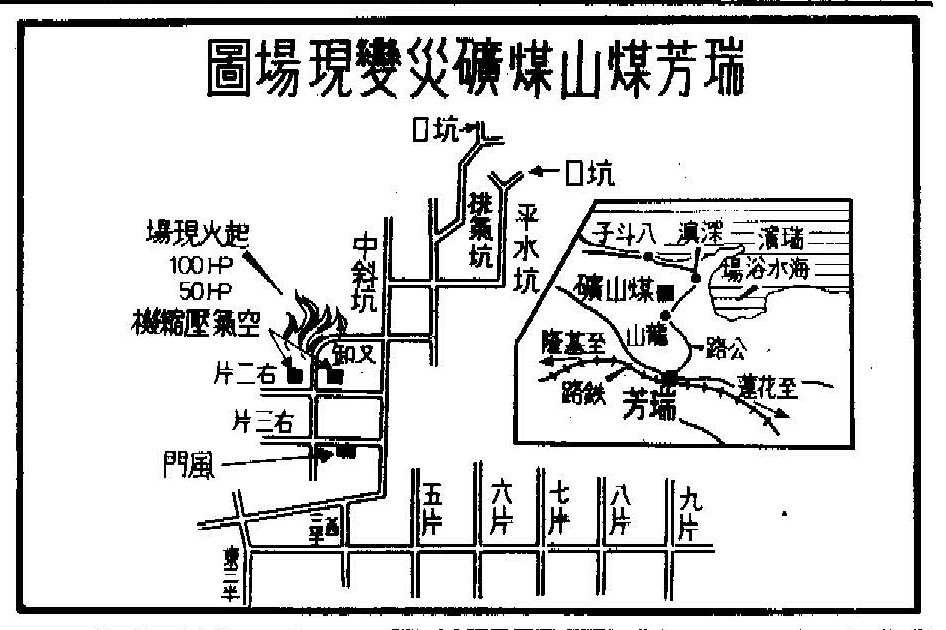

當天下午一時許,煤山礦坑因空氣壓縮機溫度過熱引發火警並造成落磐,礦工被截斷出路受困於坑內。火勢至晚間9時40分才被控制,礦工因一氧化碳中毒或被大火燒死,結果造成103人死亡,22人輕重傷。

海山一坑礦災

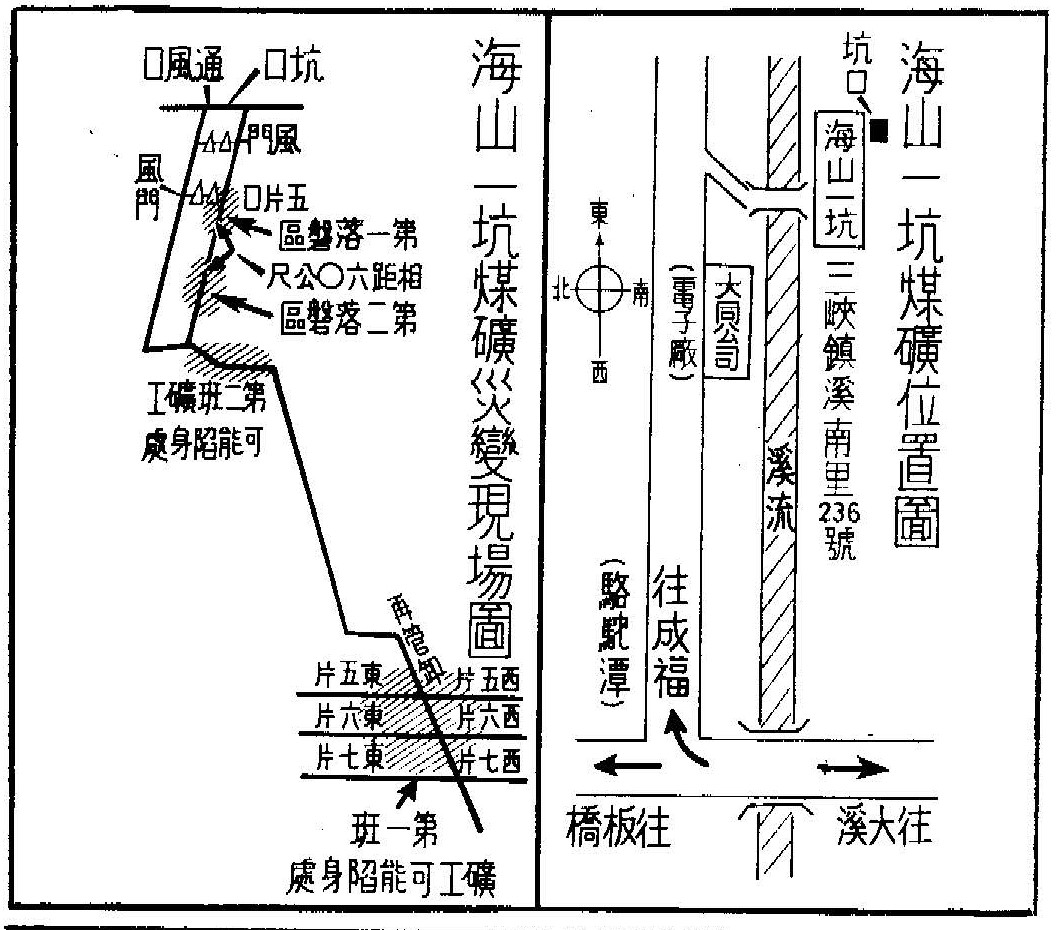

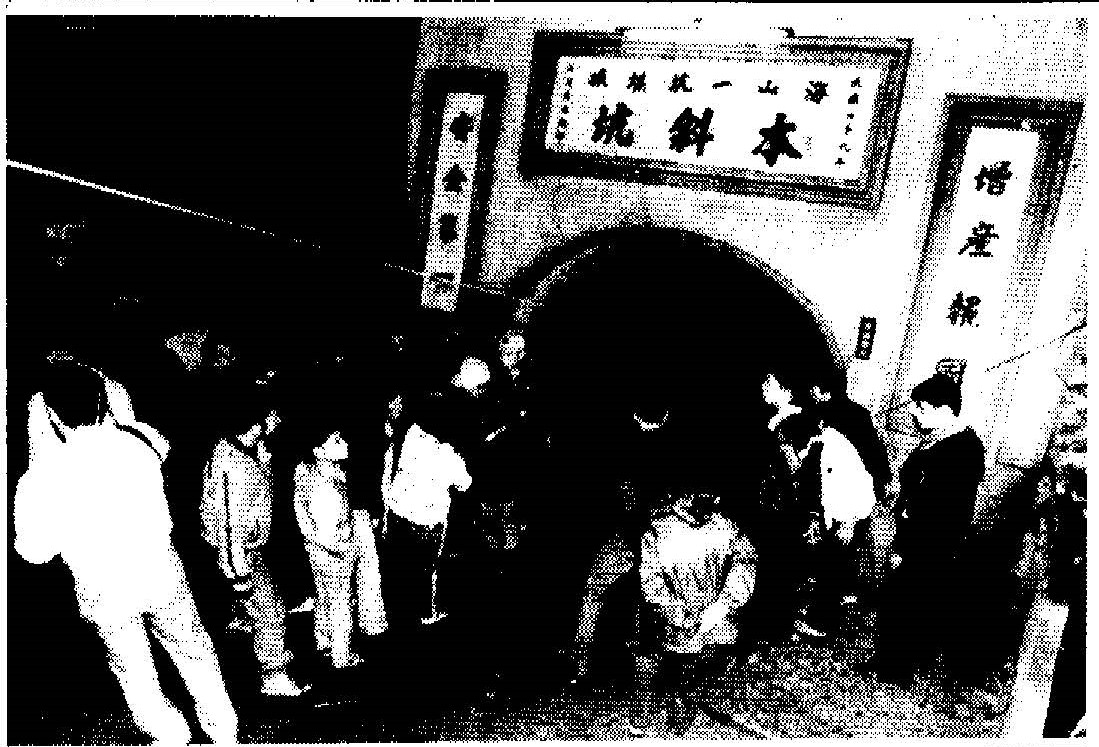

12月5日,位於台北縣三峽鎮溪南里的海山一坑煤礦最底層七本東坑道發生爆炸,導致嚴重落磐,結果造成93人死亡,僅一人在5天後獲救。本起事件傷亡人數無明確資料記載,推測多數為來自花東之阿美族。海山一坑煤礦原名「天富煤礦」,1960年(民國49年)由陳天賜、黃忠臣購得礦權後改為此名。

海山一坑發生災變後,政府下命封閉礦坑,禁止繼續開採。但礦主以修坑道為由,仍有礦工入坑工作。1985年(民國74年)6月19日,海山一坑煤礦再度發生瓦斯爆炸災變,結果造成7人死亡、15人輕重傷。

事件影響

同一年度的半年內,相繼發生海山礦災、煤山礦災、海山一坑礦災等三起重大煤礦災變,加速政府決定讓煤礦業退場,積極輔導礦場轉型及礦工轉業。除嚴重礦災外,加之石油、煤礦進口,礦坑持續倒閉。直至2000年(民國89年),台灣煤業正式結束。

海山礦場繼續開採至1989年(民國78年)。之後,族人移至三峽大漢溪畔之「三鶯部落」居住,以打零工維生。

1990年代,台北縣政府以防洪整治為由,多次進行強制拆除,引發原住民族及社運人士抗爭。2007年(民國96年),台北縣政府於三峽興建隆恩埔社會住宅,翌年族人開始進住,目前居民以阿美族人居多,還有泰雅族、排灣族、太魯閣族等。

【圖1】海山煤礦災變圖。(資料來源:《中央日報》1984年6月21日,第3版。)

【圖2】海山煤災報導。(資料來源:《中央日報》1984年6月21日,第3版。記者林錫銘攝。)

【圖3】煤山煤礦災變現場圖。(資料來源:《中央日報》1984年7月11日,第3版。)

【圖4】煤山煤礦災變現場。(資料來源:《中央日報》1984年7月11日,第3版。記者林錫銘攝。)

【圖5】海山一坑煤礦災變現場圖。(資料來源:《中央日報》1984年12月6日,第3版。)

【圖6】海山一坑煤礦災變現場。(資料來源:《中央日報》1984年12月6日,第3版。記者林錫銘攝。)

參考文獻:- 黃兩義,《海山一坑煤礦採礦史》,台北:黃兩義,2000年。

- 黃真瑋等,《礦業滄桑幾十載 老礦工口述歷史:台灣煤礦歷史、資本與勞動的考察》,台北:天主教敬仁勞工服務中心,2001年。

- 楊士範,《礦坑、海洋與鷹架:近五十年的台北縣都市原住民底層勞工勞動史》,台北:唐山,2005年。

- 朱健炫,《炭空:追尋記憶深處的煤鄉》,台北:時報文化,2023年。

- 戴伯芬,《末代女礦工:海山煤礦與一位社會學者對礦工阿嬤的生命考掘》,台北:春山,2024年。