番租

番租類型的誤判造成平埔族土地權益的損害

清、日政府及學界一向誤解番租為民間大租之一種,並據以制定地稅改革政策,完全無視熟番地權(番租)其實一如民間地權,包含多種多樣的大、小租類型,也因此造成平埔族原住民土地權益的嚴重損害。

「大租」熟番地權

臨時臺灣舊慣調查會的代表性權威著作《臺灣私法》曾明確指出:「番租的起源與沿革或有其特殊之處,然其性質與大租權並無不同」。土地調查局編著的《臺灣土地慣行一斑》亦稱:「番租即歸屬於熟番(俗稱的平埔番)之一種大租」。就此論旨引伸,熟番地權之結束無非就是日本時代初期地稅改革過程中「大租權消滅」(日文)之一部分。

大租、小租之區別

在「番租是否就是大租」的討論開始之前,仍有必要先就清代台灣土地租佃習慣內大租、小租的區辨做個簡要的交代,以方便討論的進行。墾戶上向官府報墾荒地,下招佃戶給墾,取得民間慣稱的「田面」,收取佃租,墾成後陞科正式成為法定的業主──「業戶」。佃戶則因給付「埔底銀」(或稱「犁頭銀」),依民間慣例以及與墾戶在給佃批上的約定,取得「田底」,得以自備工本開墾永佃。大約在乾隆初期,除田面衍生出來的佃租以外,民間慣例所承認的、因開墾工本而歸屬於佃戶的田底,亦衍生另一種佃租:「小租」。原向墾戶給墾荒地、取得田底的佃戶,在土地利用獲得改善從粗放漸趨密集(例如,自旱作轉為水田耕作)後,開始將墾成的田園分租,導致佃戶層分化的現象。為求與佃戶的名稱有所區辨,佃戶所招之佃人又別稱為「現耕佃人」或「現耕」。佃戶因為收取小租,名稱轉變成「小租戶」。相對於「小」租,原先佃戶繳納業戶的田面租轉被稱為「大」租,業戶也被稱為「大租戶」。

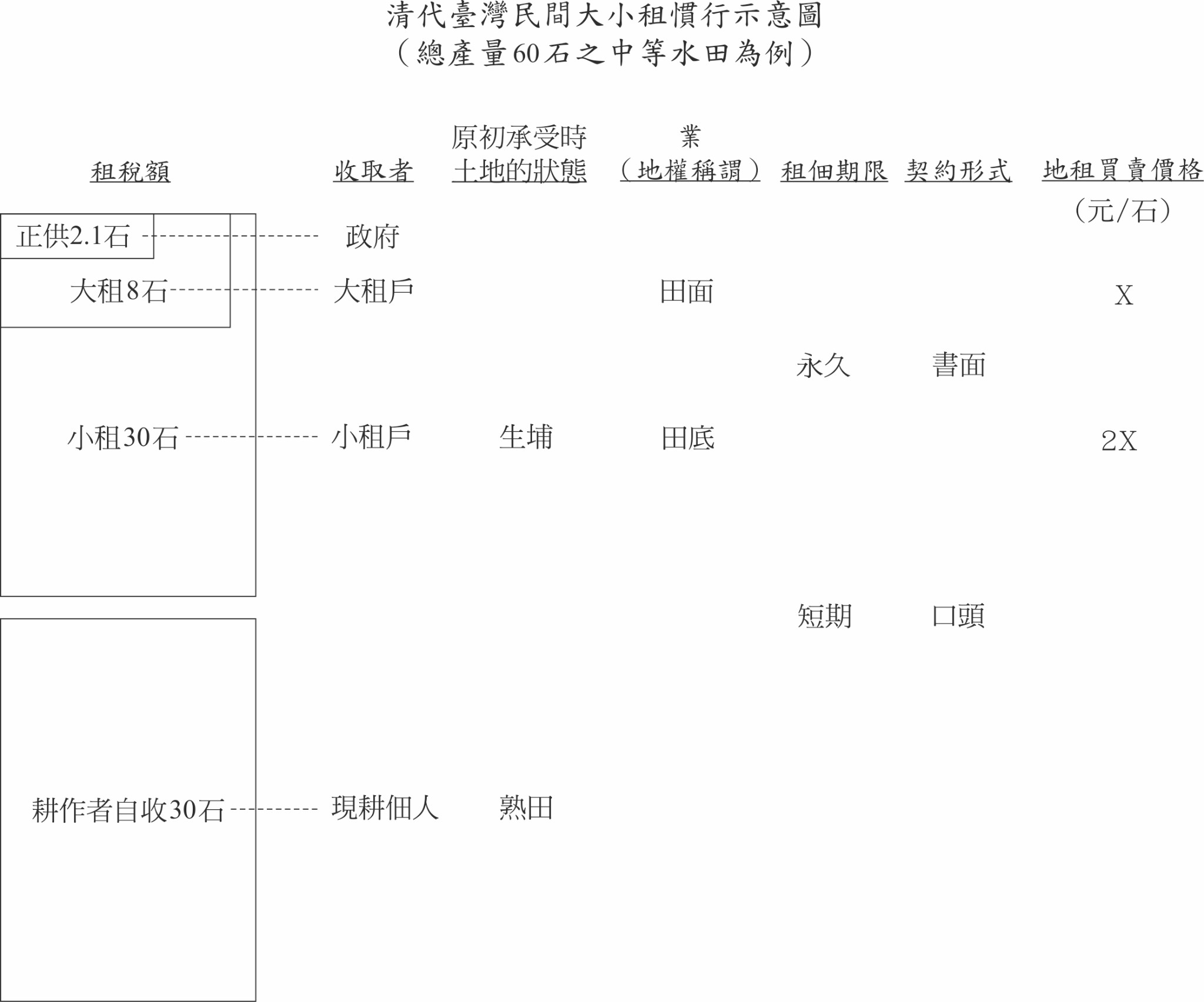

大租原則上是依據給墾行為而設定,大多以書面契約行之,並未規定期限,一旦成立即不得任意起耕換佃;小租則大多以口頭約定,通常限定租佃期間為3-6年,如不約定期限則表示一年之後即可換佃。依清代台灣的慣例,小租租額通常佔田地收成之半,大租則每甲田(水田)收取8石、園(旱田)4石。除了起源與租佃條件上的差異之外,大、小租依租額數量從事買賣,其單位市價(元/石)亦有明顯的差距。北路理番同知陳盛韶曾提及19世紀中葉時「大租價極賤,小租價極貴」,他將之歸因於「佃人敢抗大租,不敢抗小租」。劉銘傳清賦之後,大租的地位更形低落,價格也跟隨而下。依日本時代初期土地調查時實際訪查,全台一般大租價格約為小租的一半。以產量60石的中等水田為例,大、小租的性質與租佃條件、買賣價格之比較可約略整理如下圖。

【圖1】清代台灣民間大小租慣行示意圖。(柯志明提供)

番租的大小租判定

熟番與漢人間的租佃安排雖然取法於民間的大、小租慣行,但因清代族群政治裡熟番特殊的地位,自乾隆中期起予以特惠保護,而彼此略有差異。1770年(乾隆33年)規定,番社招漢佃戶抽收大租的番地不用報陞,故得以免稅,是免納正供的大租。免陞科納供不僅減輕了番地稅負,同時因為無法辦理土地過戶登記而斷絕了杜賣給漢人的途徑。而且,政府還強制規定其租額比照民間一般大租額──田每甲8石,園每甲4石。社番均分自耕的口糧田,名義上係自墾自耕,不用納供;若招現耕佃人耕作取租,依台例稱為番小租。番小租係起於熟番取得田底(而不僅只取得可以抽收大租的田面)自己將番地墾成田園後,在不欲或不能自耕的情形下贌給漢人現耕佃人耕作,收取小租。番小租租額遠較番大租為多;承贌熟田的現耕佃人並無永佃權,租期僅3年左右。社番口糧田係屬均分自墾的番地,上無報墾陞科收取租息的「業戶」,出贌所收的小租免納「大租」。

除了上述因官方特殊保護而造成的差異外,番大租、番小租與一般民間大租、小租的情形相近,不管在土地的使用、管理與收益上均有所別。透過單位面積所收的租額、租佃期限、單位數量地租的買賣價格等多重判準交叉比對,自不難從番租裡分辨出大租、小租類型來。特別在政府從事土地調查認定熟番地權之性質與歸屬之際,番租被查定為大租或小租更是攸關當事人的權益與生計。

清領末期劉銘傳清賦(1886-1889)及日治初土地調查(1898-1905)兩大地稅改革中,番租一直被視為大租。劉銘傳的清賦將番租一概視為大租,予以減四留六,日治初的臨時臺灣土地調查局蕭規曹隨也把劉銘傳清賦丈單上的番租當成大租,試圖透過大租權補償金予以買銷。

參考文獻:- 臨時臺灣土地調查局,《臺灣土地慣行一斑》第二編,台北:臨時臺灣土地調查局,1905年。

- 臨時臺灣土地調查局編著,《臨時臺灣土地調查局第五回事業報告》第五回事業報告,台北:臨時臺灣土地調查局,1905年。

- 臨時臺灣舊慣調查會編著,《臨時臺灣舊慣調查會第一部調查第三回報告書臺灣私法》第一卷,台中:臺灣省文獻委員會,1910年。本書有陳金讓中譯本,1990年。

- 陳盛韶(1833),《問俗錄》,臺灣歷史文獻叢刊。南投:臺灣省文獻委員會,1997年。