蘭嶼

概述

蘭嶼座落於台灣東南方外海的西太平洋,大約在東經121度32分,北緯22度03分,離台灣本島約40海浬,與台東則相距49海浬,南邊則鄰近菲律賓北方的巴丹群島。傳統上,蘭嶼島民自稱Tao、Tao do pongso,意即「人」、「島上的人」;稱蘭嶼為Pongso no tao,亦即「人之島」之意。此外,蘭嶼另有一稱呼為Mahataw,意為「漂浮在海上」、「海中的島嶼」。

外觀描述與族群意義

蘭嶼全島面積約45.74平方公里,環島一周長38.45公里。島上遍布山丘台地,超過400公尺的山丘共有10座,超過500公尺者有2座,其中紅頭山高達548公尺;山丘密布導致平地狹小,村落及耕地只能選擇山麓的緩坡地或河口沖積扇。

回顧文獻,蘭嶼被介紹給歐洲最早約為1726年,Valenlyn的地圖上就已出現Gluto Tabaco島之記載;1785年法國航海者La Peruz的地圖上,也有Votel或Votel Tabacosima之記載;1791-1792年Avilaludet航海到此,地圖上也有Votel。因此,蘭嶼在西方人所繪古輿圖上,大多被標示為Tabaco或Votel之島名。中國宋朝趙汝恬《諸番志》(1225)記載為談馬顏國。明朝張巒《東西洋考》(1618)稱蘭嶼為紅豆嶼。至於紅頭嶼之稱謂始見於清朝黃叔璥之《臺海使槎錄》(1724),之後的日本時代亦沿用之。1947年(民國36年)台灣省行政長官公署民政處鑒於「紅頭」的名稱極易引人聯想到紅蟲毒害的恐懼,再加上該島盛產五葉蝴蝶蘭的特有種,所以才將紅頭嶼改稱為蘭嶼。

現況

1896年(光緒22年)中日簽定馬關條約,蘭嶼隨同台、澎割讓予日本;二次世界戰後,1946年(民國35年)起蘭嶼被中華民國政府以國家統治之名管理迄今,隸屬台灣省台東縣。現行的地方行政體系下,蘭嶼設鄉,下轄4村;實際上蘭嶼島上有6個聚落:紅頭村轄有紅頭(Imaorod)、漁人(Iratay)兩部落,椰油村即椰油(Yayo)部落,朗島村即朗島(Iraraley)部落,東清村轄東清(Iranmeylek)、野銀(Ivalino)兩部落,每一部落都是一個自主的單位,往昔並無全島性跨部落的政治權威存在,目前設籍蘭嶼的雅美族人約有四千餘人。

日本時代,蘭嶼島上設有駐在所、紅頭蕃童教育所(今蘭嶼國小)、イラヌミリク蕃童教育所(今東清國小)、測候站。戰後迄今,蘭嶼島上設有鄉公所、機場、氣象站、燈塔、4所小學(蘭嶼、東清、朗島、椰油)、1所完全中學(蘭嶼中學)等。蘭嶼是台灣本島主體外的離島,交通、醫療、教育等各方面,皆可看見其不平衡的發展,其中尤以在蘭嶼闢置退輔會農場、軍犯管訓隊勵德班,興建核能廢料儲存場,設海砂屋國宅,以及1980年代原擬籌設規劃之蘭嶼國家公園等最具爭議。近年來,蘭嶼觀光產業快速發展,過量的觀光人潮帶來的經濟活動早已超過島上原有的生態負荷,根據統計,2023年(民國112年)全年蘭嶼觀光人數達15萬,像是水資源不足、機車爆量、垃圾汙染等,這些都成了蘭嶼莫大的當代課題與挑戰,也正考驗著雅美族人的生活壓力與生存策略。

【圖1】座落於西太平洋的蘭嶼。(楊政賢攝影,2016年)

【圖2】停靠在部落灘頭的蘭嶼拼板舟。(楊政賢攝影,蘭嶼紅頭部落,2016年)

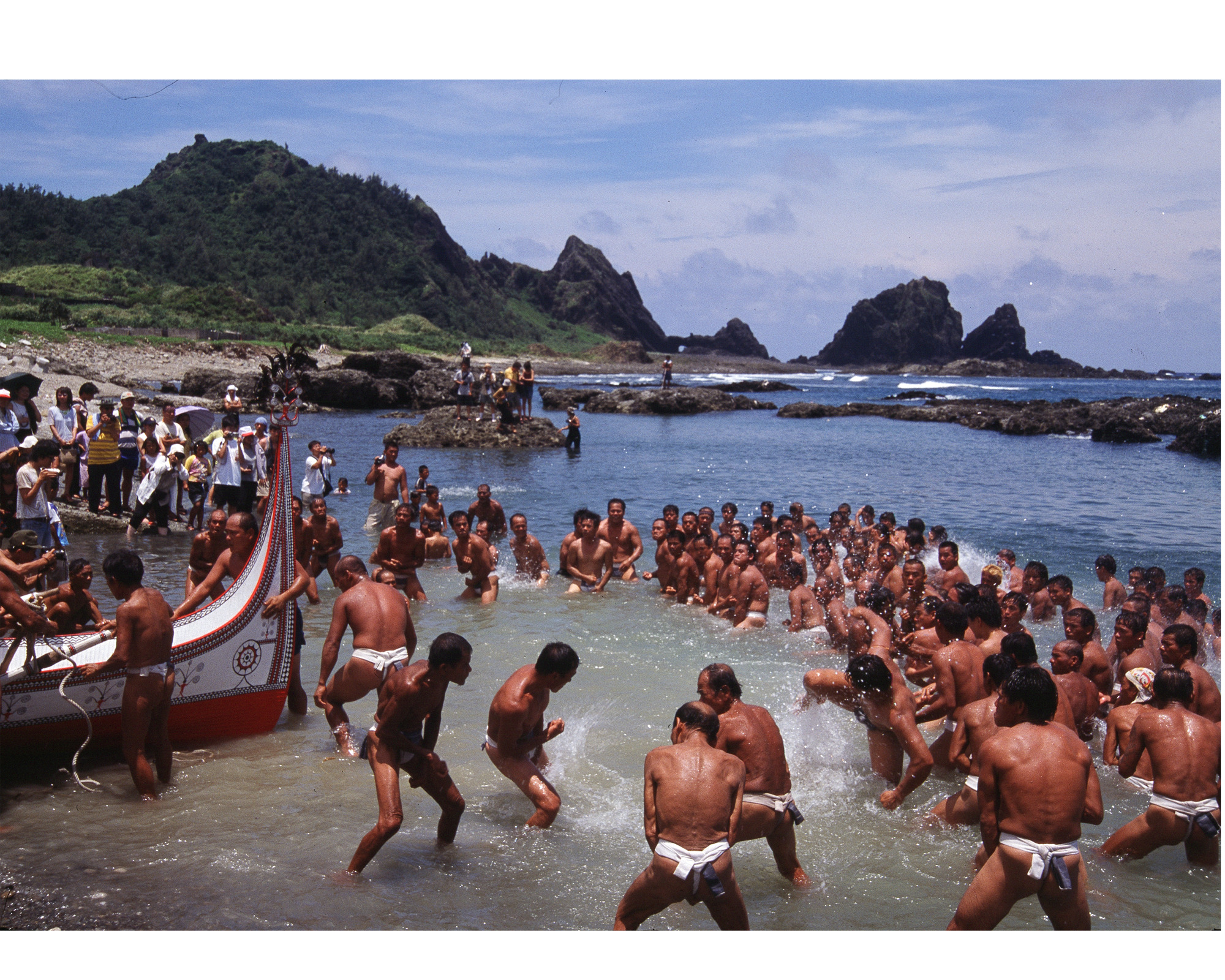

【圖3】蘭嶼大船下水祭儀,正在部落港澳舉行大船下海試行的景況。(楊政賢攝影,蘭嶼東清部落,2008年)

參考文獻:- 徐瀛洲,《蘭嶼之美》,台北:行政院文化建設委員會,1984年。

- 余光弘,《雅美族》,台北:三民,2004年。

- 台東縣政府,《97年度臺東縣雅美族祭儀普查建檔計畫期末報告書》,台東:台東縣政府,2008年。

- 洪敏麟,〈光緒二十三年臺東廳吏之蘭嶼探查史料〉,《臺灣文獻》29卷第1期(1978年3月),頁1-15。

- 胡正恆,〈簡介蘭嶼地理資訊:一個地景人類學的觀點〉,刊於卿敏良總編,《雅美 Tao 海特展專輯》(台北:台北縣立十三行博物館,2010年),頁24-27。