竹塹社

概述

竹塹社又名Poucal、Pocaal、Pocael、Pocaald、Bockael、Poekagh(《熱蘭遮城日誌》),名稱的由來無從考證。在《熱蘭遮城日誌》已有Tiksam(竹塹)的地名。

平埔族包含幾大系統,道卡斯族(Taokas)系統為其中之一,道卡斯族包含三個群:竹塹社群、後壠社群、崩山社群,竹塹社為為竹塹社群的其中之一。

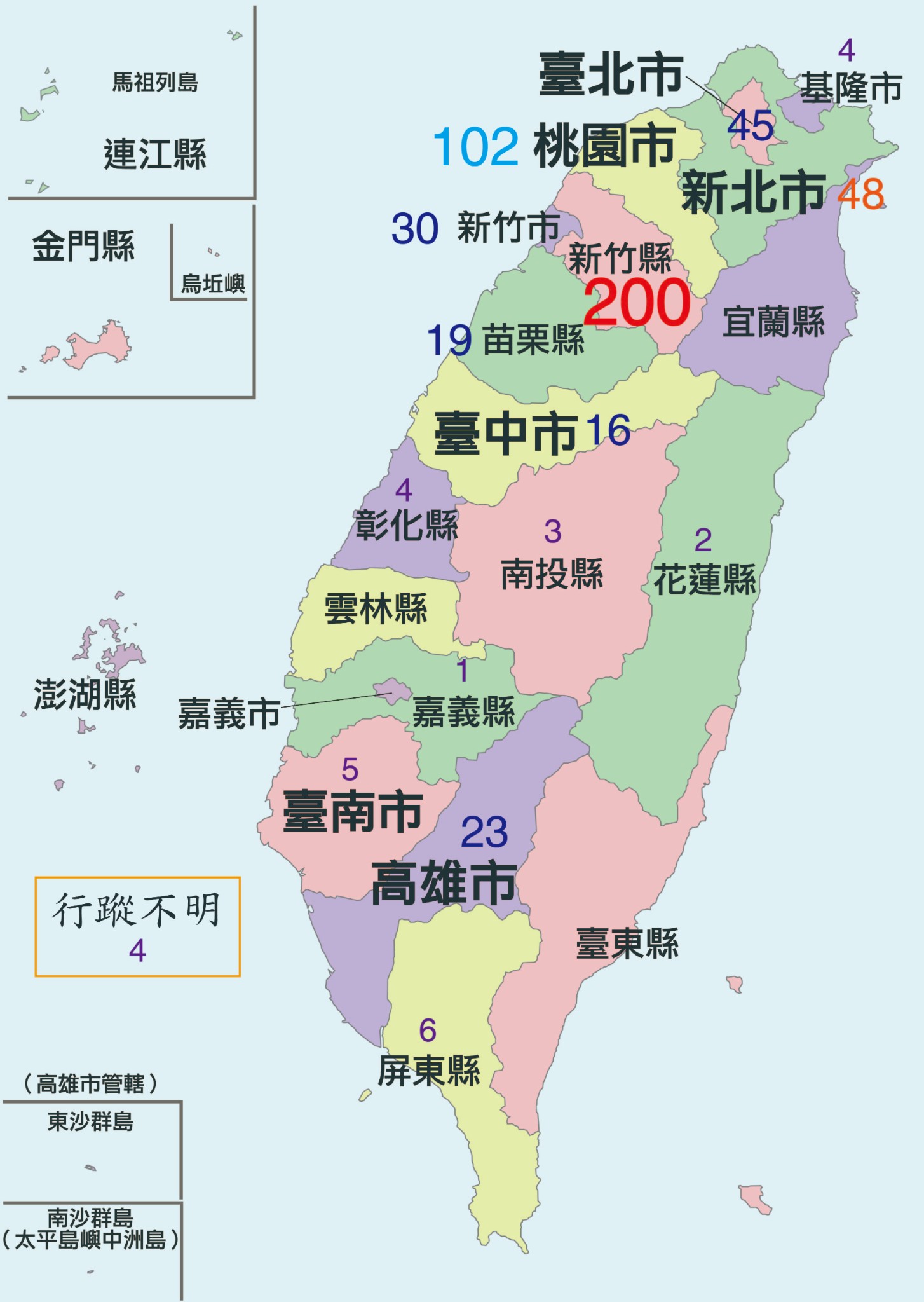

人口方面,清國時代末期有390丁口,散居竹塹、竹北兩堡各莊。至1910年(明治43年),竹塹社共有47戶、223人,散居竹北一堡、二堡。2018年(民國107),竹塹社有512名派下員,散居台灣各地(見圖1、圖2、表1)。竹塹社人有7個漢姓包括「錢」「衛」「廖」「三」「潘」「黎」「金」,其中「黎」「金」已絕嗣,傳統上勢力最強為「錢」「衛」,目前人數最多為「廖」「衛」「錢」。信仰中心為采田福地。

|

縣市 |

派下員(名) |

|

|

1 |

新竹縣 |

200 |

|

2 |

桃園市 |

102 |

|

3 |

新北市 |

48 |

|

4 |

臺北市 |

45 |

|

5 |

新竹市 |

30 |

|

6 |

高雄市 |

23 |

|

7 |

苗栗縣 |

19 |

|

8 |

臺中市 |

16 |

|

9 |

屏東縣 |

6 |

|

10 |

臺南市 |

5 |

|

11 |

彰化縣 |

4 |

|

12 |

基隆市 |

4 |

|

13 |

花蓮縣 |

2 |

|

14 |

南投縣 |

3 |

|

15 |

嘉義縣 |

1 |

|

行蹤不明 |

4 |

|

|

合計 |

512 |

【圖1】2018年祭祀公業竹塹社派下員分布圖。(資料來源:《祭祀公業法人新竹縣竹塹社七姓公派下員大會資料》)

|

姓氏 |

派下員(名) |

|

廖 |

221 |

|

衛 |

137 |

|

錢 |

133 |

|

三 |

15 |

|

潘 |

6 |

|

黎 |

0 |

|

金 |

0 |

|

合計 |

512 |

【表1】2018年竹塹社各姓氏派下員人數。(資料來源:《祭祀公業法人新竹縣竹塹社七姓公派下員大會資料》)

|

鄉鎮市 |

派下員(名) |

|

竹東鎮 |

48 |

|

竹北市 |

43 |

|

新埔鎮 |

33 |

|

新豐鄉 |

24 |

|

湖口鄉 |

22 |

|

橫山鄉 |

10 |

|

關西鎮 |

9 |

|

北埔鄉 |

7 |

|

芎林鄉 |

3 |

|

寶山鄉 |

1 |

|

合計 |

200 |

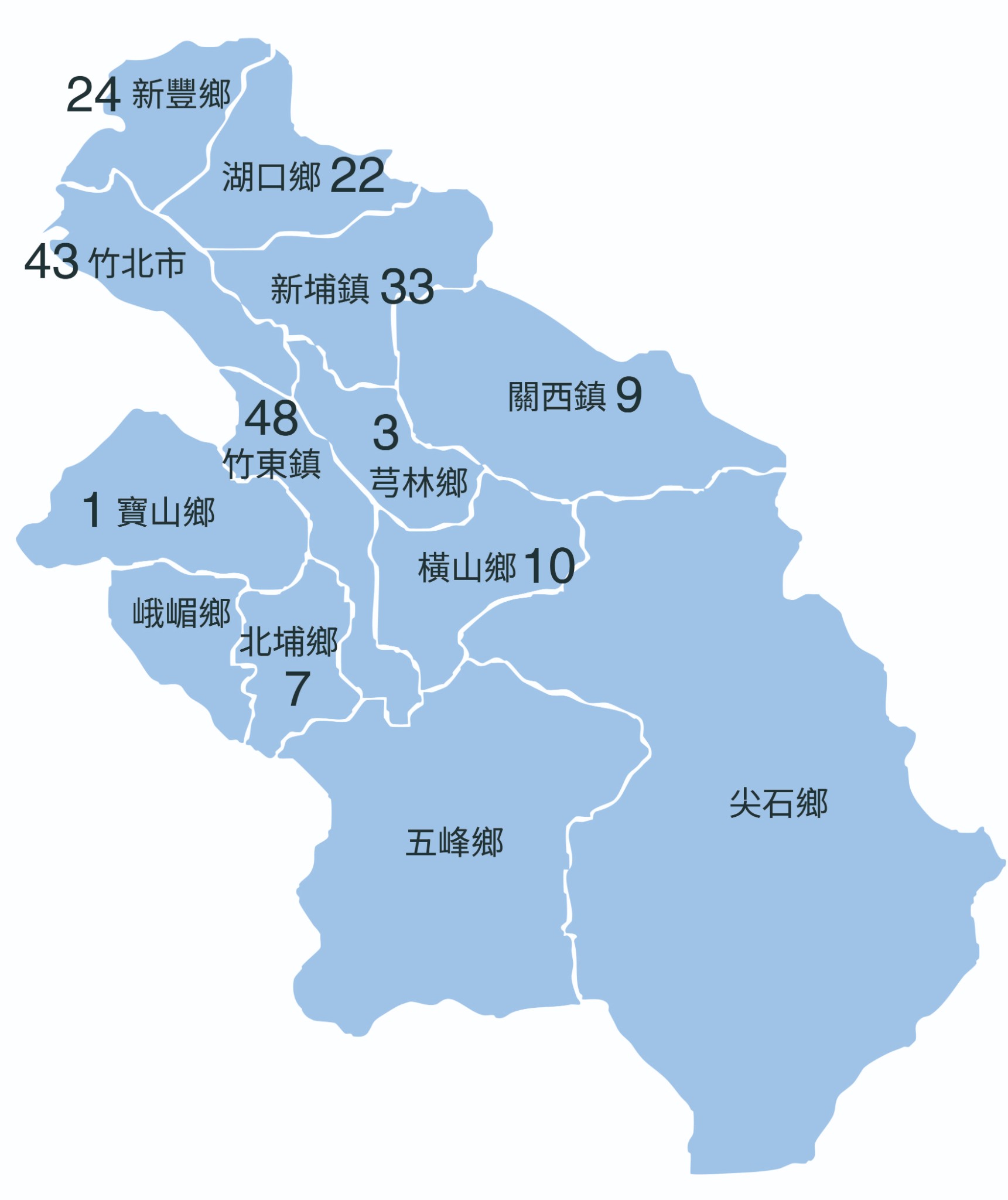

【圖2】2018年新竹縣竹塹社派下員各鄉鎮分布表。(資料來源:《祭祀公業法人新竹縣竹塹社七姓公派下員大會資料》)

遷徙過程

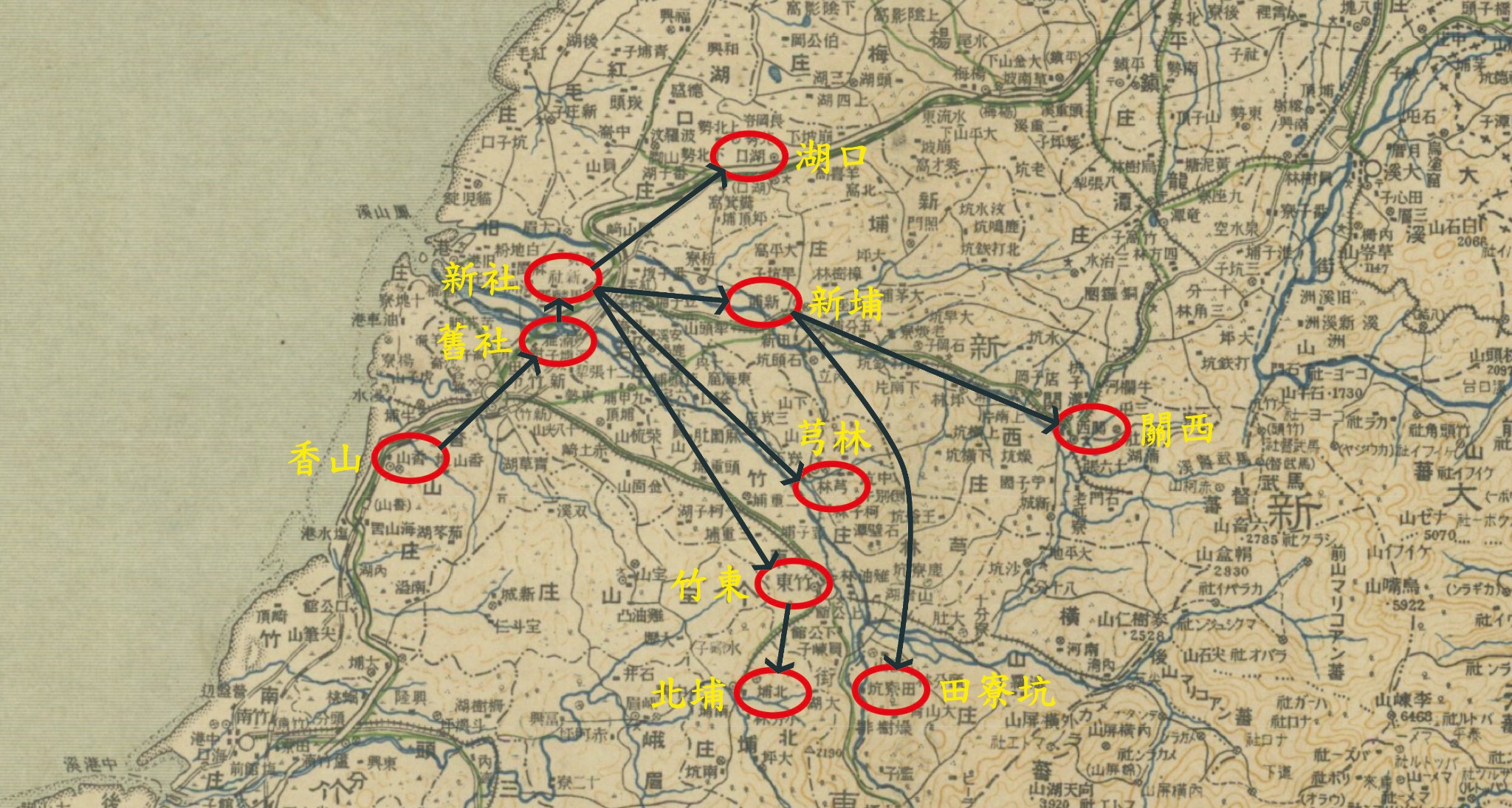

竹塹社的發源地為「番山」,今名香山。鄭國時期,遷徙至新竹武營頭、暗街一帶。1733年(雍正11年),種植荊竹築竹塹城,因此竹塹社被要求移居至北門城外(舊社)。1749年(乾隆14年),舊社因頭前溪氾濫,再次往北遷徙,來到鳳山溪、頭前溪交錯的地方,即新社,並在此建立「采田福地」。隨後,以新社為中心,沿著鳳山溪、頭前溪中上游發展,開墾今新竹縣湖口、新埔、關西、橫山、竹東、芎林等地,各家族在這些地區大多就此定居。

【圖3】清代竹塹社遷徙圖。(廖志軒繪製)

隘番與屯番

乾隆年間,為邊區治安維護之需,先後設立「隘番」與「屯番」制度。竹塹社的相關代表人物包括:衛阿貴,以隘丁首的身分,開墾咸菜甕(今新竹縣關西鎮);錢子白,以屯番的身分,開墾大湖口(今新竹縣湖口鄉)。

林爽文事件以後,台灣北路設有竹塹大屯,首任屯把總為錢茂祖,管轄範圍包括竹塹大屯、日北與武朥灣兩小屯,共計33個平埔番社與1000名番丁,地位僅次於屯千總的岸裡社潘明慈。「屯番制」對竹塹社地權與族群關係的深遠影響,在於讓竹塹社取得界外的土地,然後同樣招來漢人開墾;族群關係,則是在於讓竹塹社與前往界外開墾的漢人客家人(尤其客家族群)互動更為密切。

光緒年間,錢登雲,先後擔任竹塹屯外委、竹日武三屯把總,以及北路屯千總;擔任屯千總期間,管理數十個平埔番社與數千名屯丁。

社勢衰微

竹塹社原有廣大的鹿場,清國時代由於鼓勵民人開墾番地,使得竹塹社的土地不斷流失。同治、光緒年間,竹塹社內部由於社租分配的問題,以及後來劉銘傳的「減四留六」政策,導致許多紛爭,各派系展開官司,纏訟多年,訴訟費用均由社租支出,使得竹塹社最終走向衰落。日本時期總督府進行土地調查工作,為消滅大租權,而廢止平埔族群自清代以來持有的大租,然後給予大租補償金(債券)作為補償,竹塹社以此補償購買采田福地附近的土地,並招來佃人開墾,透過收租的方式來延續清代的七姓公嘗組織。

信仰中心:采田福地

采田福地為竹塹社人的信仰中心,位於新竹縣竹北市新社,建於乾隆年間,名稱因供奉土地公(福地)的關係而來,「采田」二字組合為「番」字,因此,「采田福地」有「番人的土地公廟」之意。

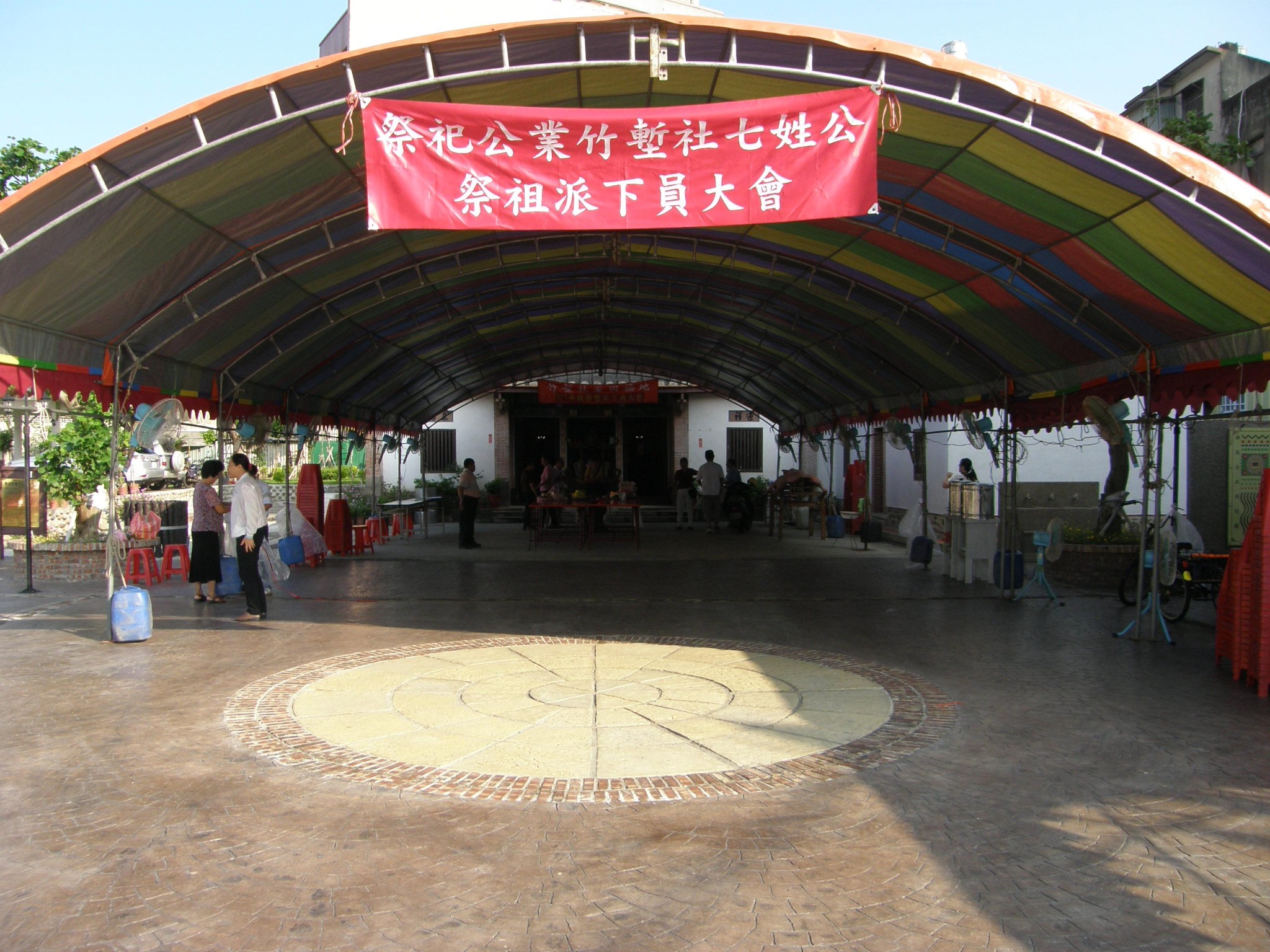

采田福地具有土地公廟與竹塹社祭祖祠堂的功能,不同的人群各自有其特定祭拜土地公及七姓祖先的時間。道光年間,開始奉祀地神。咸豐年間,新社地區發生閩粵械鬥,采田福地遭受波及,導致建築毀壞,於光緒年間重建完成,時任經理,並且負責掌管七房公租的廖瓊林,撰寫〈新社采田公館記〉,詳述采田福地的歷史沿革與重建過程,文章刻於木匾並懸掛在采田福地內,日治時期,總督府為舉辦博覽會,將木匾借去卻未歸還。采田福地祭祀舊俗沿續至今,散居各地的竹塹社人大多會在每年農曆7月17日回到采田福地,參加祭祀公業派下員大會,同時祭拜七姓祖先,於此時候,總是能夠為人們察覺-竹塹社人從未消失。

實體或虛相:現況

受到清代的統治政策(番界、隘番、屯番)影響,竹塹社自乾隆年間由原本居住的頭前溪、鳳山溪兩溪下游的平原一帶,向兩溪的中上游發展。日治時期部分族人基於生計,離開原居地新竹,前往台北、基隆、南投、高雄、屏東等地發展。目前並沒有一個竹塹社人聚居的聚落,采田福地雖然為竹塹社的信仰中心,但是住在附近的族人只有兩三戶,原因即為上述的歷史背景因素。采田福地一年共有9次的祭典活動,最大的祭典為農曆7月17日的派下員大會暨祭祖活動,這一天散居各地的竹塹社人大多會回來參加,以客家三獻禮的形式祭拜番王爺、七姓祖先、福德正神、至聖先師、太歲星君,並祭拜七姓祖先。

竹塹社現有2個組織,包括祭祀公業法人新竹縣竹塹社七姓公,及新竹縣道卡斯族文化協會。祭祀公業法人新竹縣竹塹社七姓公,主要辦理祭祀祖先活動、派下員的繼承變更,以及管理祭祀公業的財產。道卡斯族文化協會成立於2020年(民國109年),致力於竹塹社的文化復振工作,現有47名會員。2個組織主要工作雖有不同,然皆為竹塹社人自行成立的組織,成員互有重疊,且皆以傳承竹塹社文化為宗旨。

【圖4】采田福地、祭祀公業派下員大會。(廖志軒拍攝)